|

|

オンライン資格確認オンライン資格確認

1.資格確認方法のオンライン化

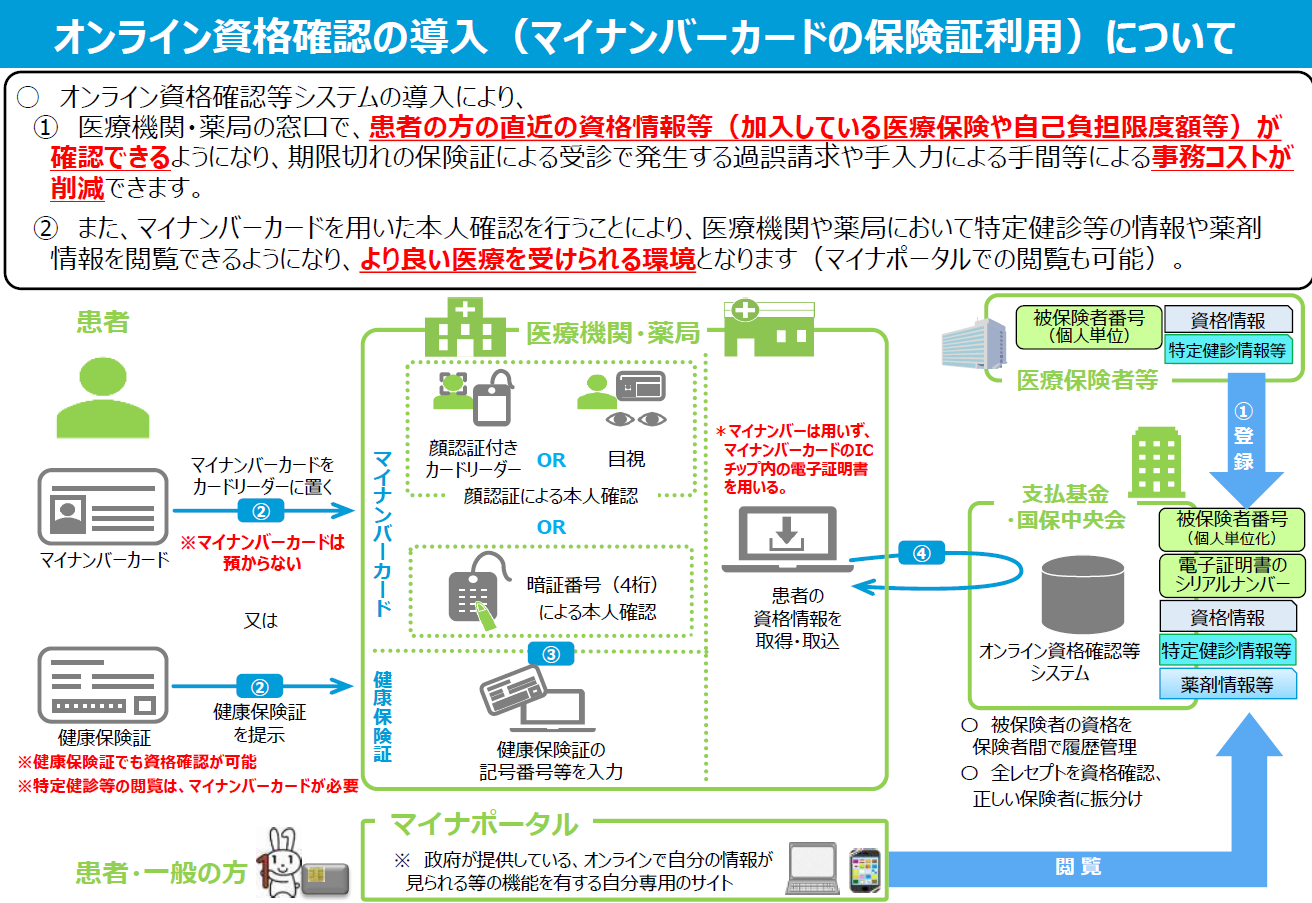

医療機関や薬局では、健康保険証等で患者の加入している医療保険を確認する必要があります。この作業を「資格確認」といいます。従来の資格確認の方法は、患者の健康保険証を受け取り、記号・番号・氏名・生年月日・住所等をシステムに入力するというものでした。このため、入力の手間がかかる等の難点がありました。また、高額療養費の場合、限度額適用認定証の提示を求めなくてはなりません。さらに、資格を喪失した健康保険証を患者が提示した場合、医療機関、薬局が健康保険証の発行元である保険者に医療費の一部を請求しても医療機関への支払いが行われなかったり、保険者が「元被保険者」である患者の医療費を負担したりすることになる問題等がありました。このようなことを解決するためのしくみが電子資格確認(オンライン資格確認)です。 2. オンライン資格確認のメリット

オンライン資格確認では、常時、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)・国民健康保険中央会(国保中央会)とオンラインで接続され、支払基金・国保中央会の情報が医療機関・薬局に提供できるようになります。医療機関や薬局でのオンライン資格確認は2023(令和5)年4月から原則として義務化されます。具体的には、顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等は、従来の健康保険証に加え、マイナンバーカードのICチップにより、オンラインによる医療機関システムで患者の最新の保険資格を自動的に取り込み確認ができるようになります。従来は診療報酬明細書(レセプト)返戻の際、患者・保険者・審査支払機関への確認が必要となる作業が多く、窓口スタッフの負担になっていましたが、オンライン資格確認を導入することにより患者の保険資格がその場で確認できるようになり、資格過誤によるレセプト返戻が減るため窓口業務の負担が減ります。 患者の立場から見た場合、新規患者情報登録の際に照会番号をオンライン資格確認等システムに登録することで、2回目以降は医療機関・薬局で管理されている患者情報と資格確認結果を紐づけられるようになり、患者から保険者への申請がない場合でも、オンライン資格確認等システムから限度額情報を取得できるため、患者は限度額以上の医療費を窓口負担しなくて済むようになります。 3. 診療/薬剤情報、特定健診情報の閲覧

さらに、マイナンバーカードを用いて本人の同意を得た上で、有資格者等が受診者情報(氏名、性別、生年月日、年齢、保険者番号、被保険者証等記号・番号・枝番)のほか、診療/薬剤情報、特定健診情報も閲覧できるようになります。診療/薬剤情報、特定健診情報を閲覧できるメリットとしては、今までに使った薬の正確な情報や過去の受診歴・診療情報を踏まえた健康状況が、医師、歯科医師、薬剤師と共有できることで、より多くの情報に基づいた診療を受けることが可能となります。 また、かかりつけ医以外の別の医療機関、災害時や旅先等で診療を受けるときに患者の情報を確認することができ、より適切で迅速な検査、診断、治療等を受けることが可能になります。複数の医療機関を受診する場合も患者の情報を集約して把握することができます。以上の診療/薬剤情報、特定健診情報は、マイナポータル(政府が提供するオンラインによる自分専用サイト)でも閲覧可能となります。なお、従来の健康保険証は原則として、2024(令和6)年度までに廃止され、マイナンバーカードへ移行されます。診療/薬剤情報とは、受診者情報のほか、医療機関等を受診して医療機関等から請求される2022(令和4)年6月以降に提出された(2021年9月以降に行われた診療行為に限ります)医科・歯科・調剤・DPCレセプト(電子レセプト)から抽出した医療機関名、受診歴、診療年月日、診療行為名等の過去の診療情報および医療機関・薬局名、調剤年月日、医薬品名、成分名、用法、用量等の過去の薬剤情報です。診療/薬剤情報は、医師、歯科医師、薬剤師が閲覧できます。特定健診情報とは、生活習慣病(糖尿病等)の予防や早期発見・改善を目的に、医療保険者が40歳以上(74歳以下)の医療保険加入者に対して実施する健康診査の情報です。特定健診結果情報(75歳以上の方の健診情報は後期高齢者健診情報)は、受診者情報のほか、診察(既往歴等)、身体計測、血圧測定、血液検査(肝機能・血糖・脂質等)、尿検査、心電図検査、眼底検査の結果等であり、医師、歯科医師が閲覧できます。通常時は、診療/薬剤情報、特定健診情報の閲覧は、マイナンバーカードにより本人が同意した場合に限られますが、災害時は特別措置として、本人の同意がなくても、有資格者等は診療/薬剤情報、特定健診情報の閲覧ができるようになります。

|