�W�@�ւƂ̘A�g�E������}��Ȃ���A���퐶��������Ȑl��Ƒ����x������

�����Ƃ̓��e

�@�Љ���Ɋւ�����I�Ȓm���ƋZ�p�ɂ���Đg�̏�A�܂��͐��_��̏�Q����������A����̗��R�ɂ����퐶�����c�ނ̂Ɏx�Ⴊ�������肷��l�̕����Ɋւ��鑊�k�ɉ����A������w�����s���܂��B�܂��A��ÊW�҂╟���T�[�r�X�W�҂ȂǂƘA�g���A�����Ƃ̘A���E�����A�������s���\�[�V�������[�J�[�ł��B

�@��̓I�ɂ́A����҂�g�̏�Q�ҁA�m�I��Q�ҁA�����Ȃlj����K�v�Ƃ���l�₻�̉Ƒ��ɑ��A���܂��܂ȑ��k�⏕���A�w���A�������s���܂��B�Ƃ��ɎЉ���{�݂̐������k���⎙���w�����A�s���@�ւɂ�����Љ���厖�A���������i�A�ی��E��Ë@�ւɂ������Ã\�[�V�������[�J�[�iMSW�j�A�Љ�����c��i�Ћ��j�̕��������w�����╟�����������ȂǂƂ��ė��p�҂₻�̉Ƒ��ɂ�����邱�Ƃ���������܂��B���ꂾ���ɁA�����̋Ɩ��ɂ������Ă͏�ɗ��p�҂̗���ɗ����A�Љ���Ɋւ�������킩��₷�������������A�{�l����̓I�ɕK�v�ȃT�[�r�X�𗘗p���邱�Ƃ��ł���悤�w�߂�ƂƂ��ɁA�W�@�ւƂ̘A���E������}�邱�Ƃ����߂��܂��B

��ȐE��

�s���{���A�s�i���ʋ���܂ށB�ȉ��A���j�����A�����������A�������k�x���@�ցA�Љ�����c��i�Ћ��j�A�����i��Z���^�[�A�n���x���Z���^�[�A�V�l�����{�݁A���ی����Ə��A�g�̏�Q�ҍX�����k���A�m�I��Q�ҍX�����k���A���_�ی������Z���^�[�A���k�x�����Ə��A��Q�Ҏx���{�݁A�������k���A�����ƒ�x���Z���^�[�A���������{�݁A����@�ցA�������ЁE�Љ�����ƒc�A��Ë@�ցA�����i�n�j���������g���i�����j�A����NPO�@�l���Ə��A�����n��ƁE���Ə��A�ی�ώ@���A�X���ی�{�݂Ȃ�

������

�@���q����̐i�s�⍑���̕����j�[�Y�̑��l���ɔ������ی����x�̊g�[�Ȃǂɂ��A�R�~���j�e�B�\�[�V�������[�J�[�iCSW�j����x���R�[�f�B�l�[�^�[�A�n�敟���R�[�f�B�l�[�^�[�ȂǂƂ��Ă��������͏\���ł��B�܂��A����܂ł̒m���ƌo�������A�Ɨ��^�Љ���m�ɓ]�g����l�����܂��B

�@��̓I�ɂ́A2006�N��2012�N�̉��ی����x�̑啝�Ȍ������ɔ����A�n���x���Z���^�[�̐����ƒn���P�A�V�X�e���̍\�z���ł��o����A�����I�ȑ��k�x���⌠���i���S���悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�s�����Ћ��Ȃǂő����I�ȑ��k�����@�\��S���}���p���[�A����ɁA���x�Ȓm����Z�p�ɂ��ƂÂ��ʎx���⑼�E��Ƃ̘A�g�A�n�敟���̐��i���s���u�F��Љ���m�v�Ƃ��Ă����҂���Ă��܂��B

�@�����āA2017�N��2020�N�ɑ������ŎЉ���@�̉������s���A�u�n�拤���Љ�̍\�z�v�̂��߂̖@�ߏ�̊�Ղ���������܂����B����͈ˑ��ǁA�Ђ�������A�W�O�T�O���сA�����O�P�A���[�Ȃǐ��x�̋��ԂŎx���ΏۂƂȂ�ɂ����ۑ�ɂ��L���Ή��ł���悤���x�E���������I�Ȏx���̐��𐮂��A�n��Z�����n��ۑ���䂪���Ƒ����Ďx�������n��Â�����s�����̂ł��B���́A�n�拤���Љ�̎����̂��߂̎傽��S����Ƃ��Ċ��Ă���̂��Љ���m�ł��B

�@���̂ق��A�S���̏��E���w�Z�ɎЉ���m�A����їՏ��S���m�̗L���i�҂��X�N�[���\�[�V�������[�J�[�iSSW�j�Ƃ��Ĕz�u�����悤�ɂȂ�A�s�o�Z�₢���߁A�\�͍s�ׂȂǁA�q�ǂ������̂��߂Ɋw�Z���x����V���Ȑ��E�Ƃ��Ă����ڂ���Ă��܂��B

�o�^�Ґ�

32��892�l�i2025�N5���������݁j

�o�T�F�u�o�^�Ґ��̏v�b���v���c�@�l�Љ���U���E�����Z���^�[

(https://www.sssc.or.jp/touroku/tourokusya.html)

���`��

�@�s���@�ցA�Ћ��A�c�́A�{�݁A�a�@�A��ƁE���Ə��ȂNjΖ�����킸�A�����Ƃ��ē��ł����A���ی��{�݂��Q�Ҏx���{�݂Ȃǂ̏ꍇ�A���Ԃ�x�ԁA��A�h��������܂��B�s���@�ւ̏ꍇ�A��ʁA�܂��͕����s���E�Ƃ��Ă̒n���������A�c�̂�{�݁A�a�@�A��ƁE���Ə��Ȃǂ̏ꍇ�A���ꂼ��̗̍p�����ɍ��i���Ă����ƂɏA���܂����A��{�I�ɂ͎Љ���m�̗L���i�҂����i�̗v���ƂȂ��Ă��܂��B

���^����

�@�s���@�ւ̏ꍇ�A���������^�K��ɂ��ƂÂ��܂��B�c�̂�{�݁A�a�@�A��ƁE���Ə��Ȃǂ̏ꍇ�A�n�����������^�K��ɏ����Č��߂���P�[�X�������ł����A��������������߂ł��B

�@��{���̂ق��A�}�{�蓖��Z��蓖�A�ʋΎ蓖�A���ߋΖ��蓖�A�����蓖�A����Ζ��蓖�A��Ύ蓖�A�h���蓖�Ȃǂ��t�����Ƃ�����܂��B�Љ���厖�C�p���i�̎擾�����߂�c�̂�{�݂Ȃǂ̏ꍇ�A�ܗ^���x�������X���ɂ���܂��B

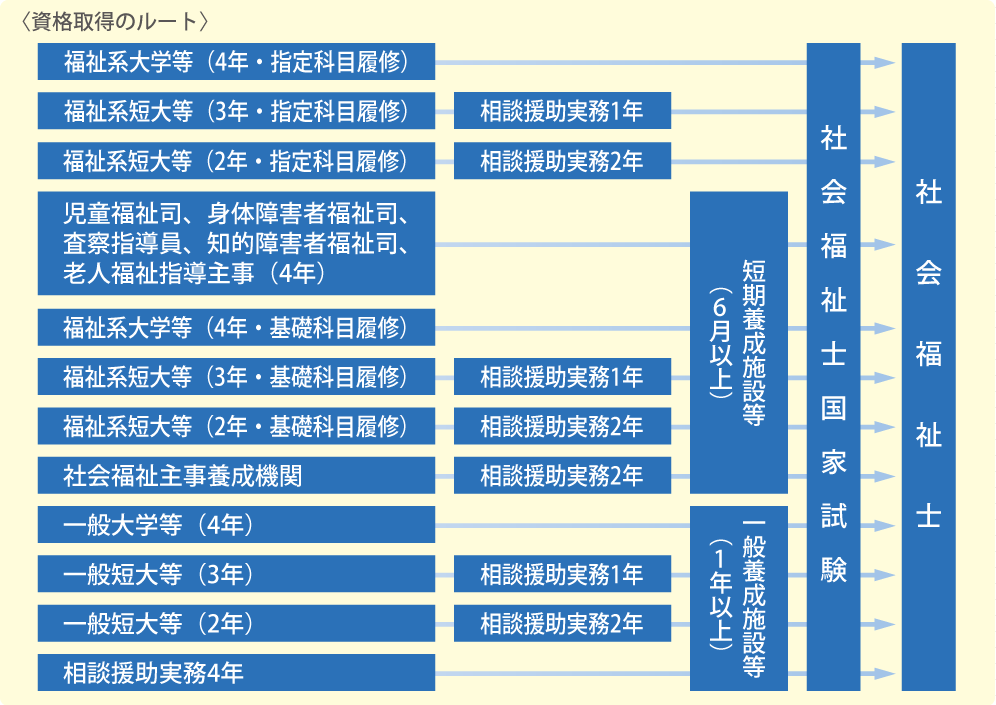

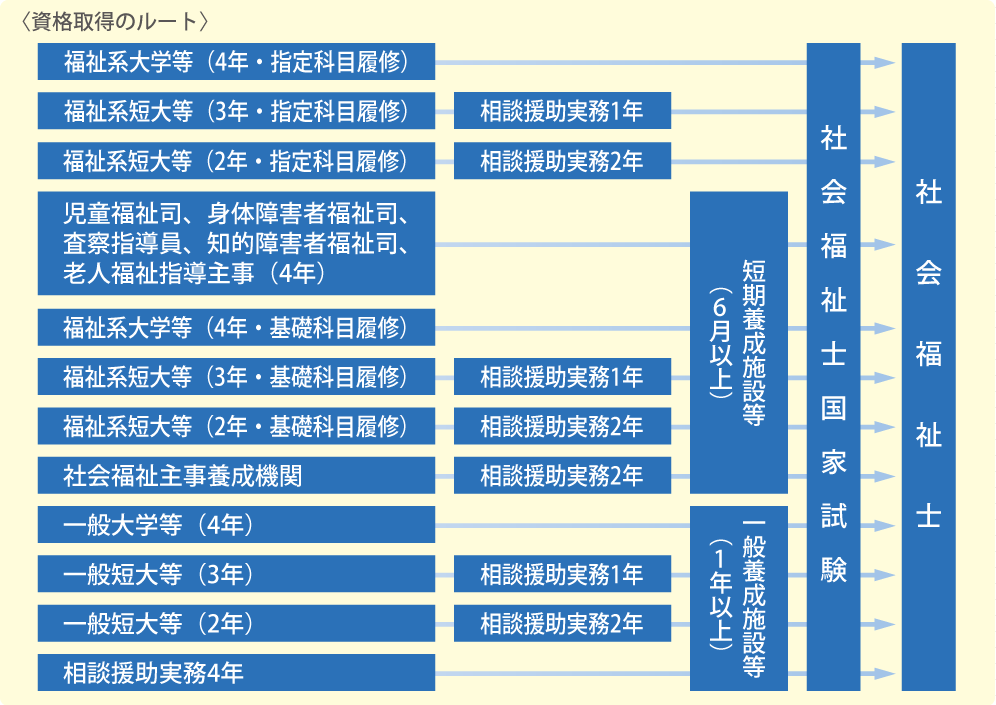

���i�擾�̃��[�g

�@��w�E���w�Z����̃��[�g

�@��ʓI�ɂ͕����n��w�i4�N�ے��j�ɐi�w���A���Ƃ���܂łɎw��Ȗڂ𗚏C���Ď����ɗՂ݂܂��B�܂��A�����n�Z��i2�`3�N�ے��j�ɐi�w���A�������w��Ȗڂ𗚏C���A���ƌ��1�`2�N�������o������A���邢�͈�ʂ̑�w��Z��𑲋ƌ�A1�`2�N�������o�������̂��A�{���{�݂��o�Ď����ɍ��i���A���i���擾���܂��B�ʊw������ȏꍇ�A�ʐM����ے�������܂��B

�@�w��Ȗڂ́A�\�P�̂Ƃ���ł��B�Ȃ��A���łɕ����n��w��Z��A���w�Z�𑲋Ƃ��Ă���ꍇ�A�ߋ��ɗ��C�����Ȗڂ̂Ȃ��ɂ͎w��Ȗڂ��b�Ȗڂɓǂݑւ�������̂����邽�߁A�����̔F��ɂ��Ă̓[�~�̎w���������w�̎������ɏƉ��Ƃ悢�ł��傤�B

|

���\1�@�w��Ȗځ�

|

| 1 |

��w�T�_ |

| 2 |

�S���w�ƐS���I�x�� |

| 3 |

�Љ�w�ƎЉ�V�X�e�� |

| 4 |

�Љ���̌����Ɛ��� |

| 5 |

�Љ�ۏ� |

| 6 |

�����i����x����@���x |

| 7 |

�n�敟���ƕ�I�x���̐� |

| 8 |

����ҕ��� |

| 9 |

��Q�ҕ��� |

| 10 |

�����E�ƒ땟�� |

| 11 |

�n���ɑ���x�� |

| 12 |

�ی���Âƕ��� |

|

| 13 |

�Y���i�@�ƕ��� |

| 14 |

�\�[�V�������[�N�̊�ՂƐ��E |

| 15 |

�\�[�V�������[�N�̊�ՂƐ��E�i���j |

| 16 |

�\�[�V�������[�N�̗��_�ƕ��@ |

| 17 |

�\�[�V�������[�N�̗��_�ƕ��@�i���j |

| 18 |

�Љ�������̊�b |

| 19 |

�����T�[�r�X�̑g�D�ƌo�c |

| 20 |

�\�[�V�������[�N���K |

| 21 |

�\�[�V�������[�N���K�i���j |

| 22 |

�\�[�V�������[�N���K�w�� |

| 23 |

�\�[�V�������[�N���K |

|

�A�����̌��ꂩ��̃��[�g

�@���̂ق��A4�N�̎������o���������Ɨ{���{�݂Ŋw�сA�����ɍ��i���Ď��i���擾���邱�Ƃ��\�ł��B���̏ꍇ�̎w��{�݂���ю����o���͈̔͂ɂ��Ă͂��ꂼ��̊֘A�@�K�ɂ��ƂÂ��Ē�߂��Ă��邽�߁A�Љ���U���E�����Z���^�[�̃z�[���y�[�W�Ŋm�F���Ă��������B

���u�Љ���m���Ǝ����v�b���v�Вc�@�l�Љ���U���E�����Z���^�[

(https://www.sssc.or.jp/shakai/)

�����̕��@

�@�}�[�N�V�[�g�����̕M�L�����ɂ��A�Љ���m�Ƃ��ĕK�v�Ȑ��I�Ȓm���ƋZ�\������܂��B���i��͑S129��̂����A60%���x�ŁA���̓�Փx�ŕ�����_���ȏ�̓��_������A���S�ȖڌQ�œ��_���������l�Ƃ���Ă��܂��B���_�ی������m�̗L���i�҂̏ꍇ�A�Љ���m�̎w��ȖڂƋ��ʂ���Ȗڂɂ��Ă͐\���ɂ���Ď����Ȗڂ���Ə�����܂��B

�@�̐\�����݂͂��̔N�ɂ���Ď�قȂ�܂����A9�`10�������1�����ԁA�Љ���U���E�����Z���^�[���Ăɍs���܂��B������2����{�A�k�C���A�X�A���A�{��A��ʁA��t�A�����A�_�ސ�A�V���A�ΐ�A�A���m�A���s�A���A���ɁA�����A���R�A�L���A����A���Q�A�����A�F�{�A�������A����̑S��24�̎����n�ň�ĂɎ��{����܂��B

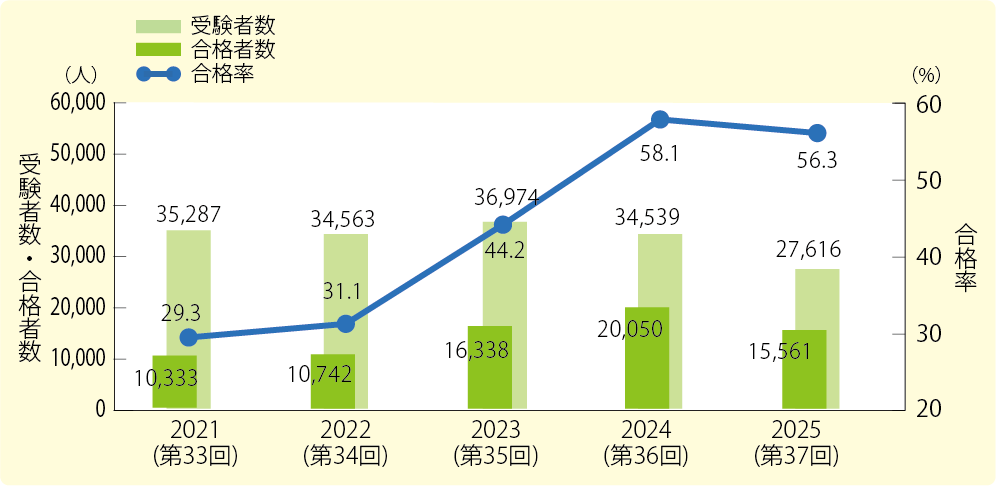

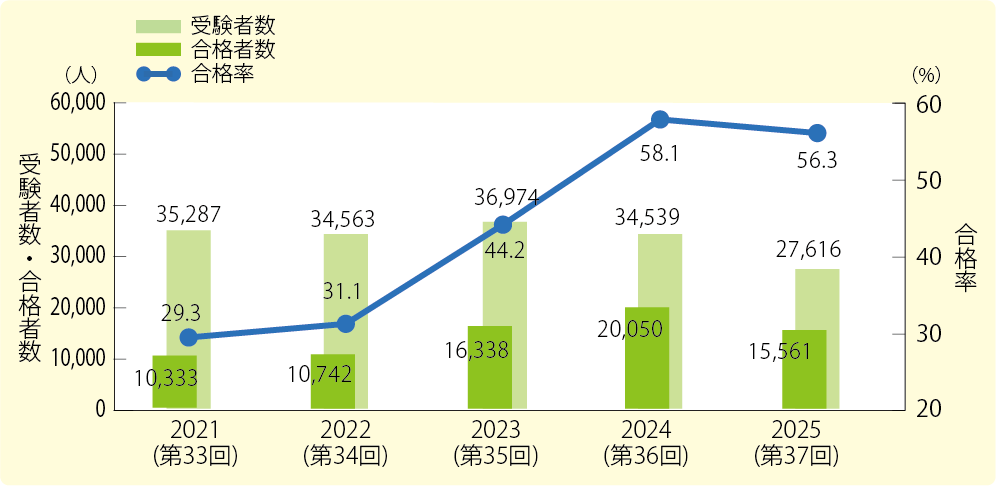

���i�҂ɂ�3����{�A�Љ���U���E�����Z���^�[����ʒm������ق��A�Z���^�[�̃z�[���y�[�W��ɍ��i�҂̎ԍ�����������܂��B������A�Љ���m�o�^��ɓo�^����Ă͂��߂ĎЉ���m�𖼏�邱�Ƃ��ł��܂��B

���i�ҏ�

�o�T�F�u�Љ���m���Ǝ����̎ҁE���i�҂̐��ځv�b�����J����

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53237.html)

���i�擾�̃|�C���g

�@�w��Ȗڂ͂�����������ȖڂƂȂ��Ă��邽�߁A���ׂė��C���ׂ��ł��B���̈Ӗ��ŁA��Ԃ̍��i�̑����͕����n��w�Ȃǂɐi�w���邱�Ƃɐs���܂��B�����̂�Ћ��̂Ȃ��ɂ͎��i�擾�̊�]�҂ɏC�w����������������A��u�����s�����肵�Ă���Ƃ�������邽�߁A�s���{�������l�ރZ���^�[��W�@�ւɏƉ��̂���l�ł��B

�@�Ȃ��A�Љ���m�̓\�[�V�������[�N�̃v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ă͏����I�Ȏ��i�ɂƂǂ܂邽�߁A��荂�x�Ȓm���ƋZ�p�������Čʎx����ق��̐E��Ƃ̘A�g�A�n�敟���̐��i��}��G�L�X�p�[�g�Ƃ��ăL�����A�A�b�v���ׂ��A���̎��H�͂��F�肳���u�F��Љ���m�v����сu�F��㋉�Љ���m�v��2012 �N�x���琧�x������Ă��܂��B

�@��̓I�ɂ́A�O�҂͏�������g�D�ɂ����鑊�k�E��������̃��[�_�[�A��҂͏�������g�D�ƂƂ��ɁA�n��ɂ����郊�[�_�[�Ƃ��Č����i��̎d�g�݂�V���ȃT�[�r�X�̊J���Ȃǂ�ʂ��A�E��ł̃��[�_�[�V�b�v��X�N�}�l�W�����g�A��������̌`���ւ̎Q��A�����Ȃǂ��s���܂��B

�@�����̃\�[�V�������[�J�[�̐E�\�c�̂̐�����ł��邱�ƁA�Љ���m�̎��i�擾��A���k�����̎����o����5�N�ȏ゠�邱�Ɓi�㋉�F��Љ���m�́A�F��Љ���m�Ƃ���5�N�ȏ�j�Ȃǂ̏��������������A�F��@�ւł̏���̌��C���C����A�F��Љ���m�F�E�F��@�\�̐R���ɍ��i���邱�ƂŔF�肳��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�֘A�c�́E�g�D

���v�Вc�@�l���{�Љ���m��

�@http://www.jacsw.or.jp/

��ʎВc�@�l���{�\�[�V�������[�N����w�Z�A��

�@http://www.jaswe.jp/

���v���c�@�l�Љ���U���E�����Z���^�[

�@http://www.sssc.or.jp/

WAM NET�֘A���