��앟���m

|

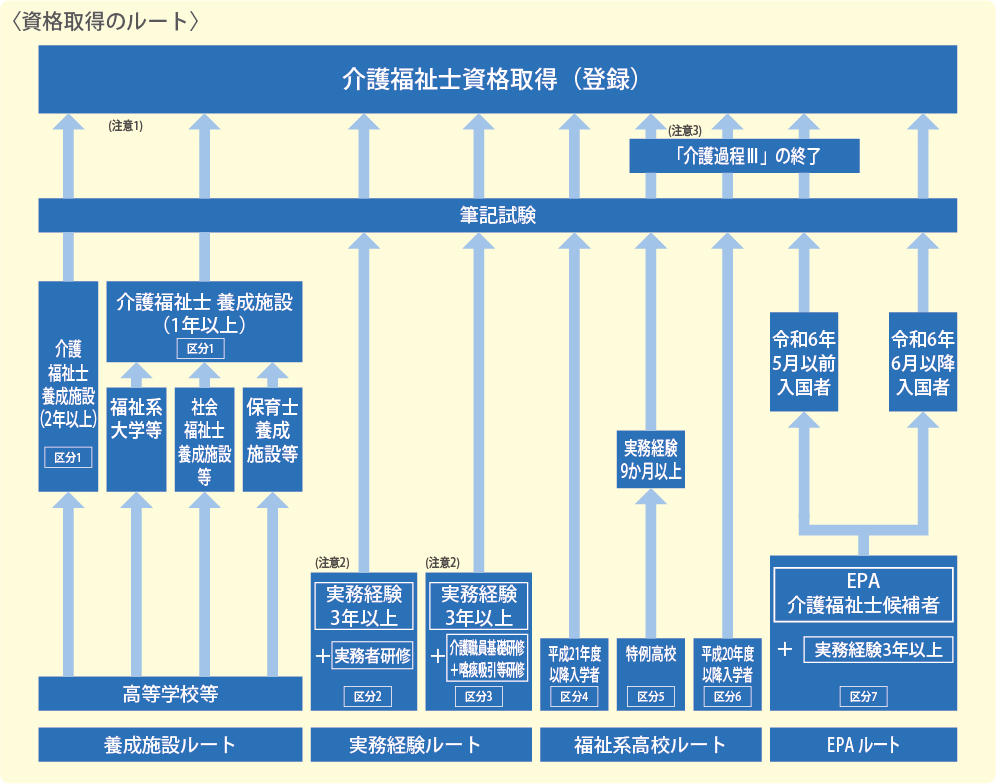

| ����1 | �u�Љ���m�y�щ�앟���m�@�v�̉����ɂ��A����29�N�x�i��30��j����A�{���{�݃��[�g����앟���m���Ǝ����̎��i�ƂȂ�܂����B�Ȃ��A�{���{�݂�ߘa8�N�x���܂łɑ��Ƃ�����́A���ƌ�5�N�̊Ԃ́A���Ǝ��������Ȃ��Ă��A�܂��́A���i���Ȃ��Ă��A��앟���m�ɂȂ邱�Ƃ��ł��܂��B���̊Ԃɍ��Ǝ����ɍ��i���邩�A���ƌ�5�N�ԑ����ĉ�쓙�̋Ɩ��ɏ]�����邱�ƂŁA5�N�o�ߌ����앟���m�̓o�^���p�����邱�Ƃ��ł��܂��B�ߘa9�N�x�ȍ~�ɗ{���{�݂𑲋Ƃ��������́A���Ǝ����ɍ��i���Ȃ���Ή�앟���m�ɂȂ邱�Ƃ͂ł��܂���B |

| ����2 | �����o�����[�g�Ŏ���]������́u�����o��3�N�ȏ�v�����ł͎ł��܂���B �ݗ����i�u����Z�\1���v�u�Z�\���K�v�ŏA�J���Ă���O���Ђ̕��́A�����o�����[�g�ɂȂ�܂��B |

| ����3 | ����20�N�x�ȑO�ɕ����n�����w�Z�i��U�Ȃ��܂ށj�ɓ��w���A���Ƃ������A���ፂ���w�Z�i��U�Ȃ��܂ށj�𑲋Ƃ��A9�����ȏ��쓙�̋Ɩ��ɏ]���������AEPA���҂Łu�ߘa6�N5���ȑO�����ҁv�̕��́A��앟���m���i�̓o�^��\������܂łɁu���ߒ��V�v����u���A�o�^�\�����Ɂu���ߒ��V�C���ؖ����v���o����K�v������܂��B �������A�ߘa5�N�x�܂łɉ��Z�p�u�K��܂��͉��ߒ����C�����A���Ǝ������i���ɏC������3�N���o�߂��Ă��Ȃ����ɂ��ẮA�o�^�\�����Ɂu���Z�p�u�K�C���ؖ����v�܂��́u���ߒ��C���ؖ����v���o����A�u���ߒ��V�C���ؖ����v���o����K�v�͂���܂���B �܂��A�����Ҍ��C���C�����Ă�����́A�o�^�\�����Ɂu�����Ҍ��C�C���ؖ����v���o����A�u���ߒ��V�C���ؖ����v���o����K�v�͂���܂���B |

�����̕��@

�@�̐\�����݂͂��̔N�ɂ���ĈقȂ�܂����A��ʓI�ɂ�8����{�`9����{�̎�t���ԂɎЉ���U���E�����Z���^�[�ɕK�v�ȏ��ނ��o���܂��B

�@1�����{�A�k�C���A�X�A���A�{��A�H�c�A�����A�Q�n�A��ʁA��t�A�����A�_�ސ�A�V���A�ΐ�A����A�A�É��A���m�A���s�A���A���ɁA�a�̎R�A����A�����A���R�A�L���A����A���Q�A���m�A�����A����A�F�{�A�啪�A�{��A�������A����̑S��35�̎����n�ň�ĂɎ��{����܂��B

1�@�o��`����

�@�o��`���͌��������{�Ƃ��鑽���I���`���Ƃ��A���ɐ}�\����p���邱�Ƃ�����B�o�萔��125��A���������Ԑ���220���Ƃ���B

2�@�u�������v

�@4�̈�i�l�ԂƎЉ�A���A������Ƃ��炾�̂����݁A��ÓI�P�A�j�̒m���y�ыZ�p�����f�I�ɖ₤�����A����`���ŏo�肷��B

3�@�e�p�[�g�̏o��\�萔

|

�ߑO�A�p�[�gA

�l�Ԃ̑����Ǝ����A���̊�{

�Љ�̗���

�l�ԊW�ƃR�~���j�P�[�V�����A�R�~���j�P�[�V�����Z�p

�����x���Z�p

|

60��

|

|

�ߌ�A�p�[�gB

������Ƃ��炾�̂�����

���B�ƘV���̗���

�F�m�ǂ̗���

��Q�̗���

��ÓI�P�A

|

45��

|

|

�ߌ�A�p�[�gC

���ߒ�

�������

|

20��

|

4�@���i�

�@�@���̃A�A�C�̏����������҂����i�҂Ƃ���B

�A�@�A�A�C�̏��������Ȃ��҂ł��A���̃E�̏����ɂ��p�[�g���Ƃ̔�����s�Ȃ��A���Ẵp�[�g���Ƃ̍��i���������(�p�[�g���i�̗L���������̎҂Ɍ���B)�����i�҂Ƃ���B

�A�@���̑����_��60%���x����Ƃ��āA���̓�Փx�ŕ�����_��(�ȉ��A���i��_�Ƃ����B)�ȏ�̓��_�̎ҁB

�C�@�A�������҂̂����A�ȉ���11�����ȖڌQ���ׂĂɂ����ē��_���������ҁB

�@�l��̑����Ǝ����A���̊�{�@�A�Љ�̗����@�B�l��W�ƃR�~���j�P�[�V�����A�R�~���j�P�[�V�����Z�p�@�C�����x���Z�p�@�D������Ƃ��炾�̂����݁@�E���B�ƘV���̗����@�F�F�m�ǂ̗����@�G��Q�̗����@�H��ÓI�P�A�@�I���ߒ��@�J�������

�Ȃ��A�z�_�́A1��1�_��125�_���_�ł���B

�E�@���̃p�[�g�ʓ���\�̂��ׂẴp�[�g�������S�҂́A�e�p�[�g�̕��ϓ��_�̔䗦��p���āA�S�̂̍��i��_�������ē�����e�p�[�g�̓_���ȏ�_���A���A���Y�p�[�g���\�����鎎���ȖڌQ���ׂĂɂ����ē��_���������ҁB

<�p�[�g�ʓ���\>

| �p�[�g | �����ȖڌQ |

|---|---|

| A | �@�l�Ԃ̑����Ǝ����A���̊�{ |

�A�Љ�̗��� |

|

�B�l�ԊW�ƃR�~���j�P�[�V�����A�R�~���j�P�[�V�����Z�p |

|

�C�����x���Z�p |

|

| B | �D������Ƃ��炾�̂����� |

�E���B�ƘV���̗��� |

|

�F�F�m�ǂ̗��� |

|

�G��Q�̗��� |

|

�H��ÓI�P�A |

|

| C | �I���ߒ� |

�J������� |

���ɂ��A�p�[�g�ʓ���\�̂����A�����p�[�g���Ƃ̔�����s�Ȃ��A���ׂẴp�[�g���Ƃ̍��i���������(�p�[�g���i�̗L���������̎҂Ɍ���B)�����i�҂Ƃ���B

�E���ׂẴp�[�g�������S�҂́A�e�p�[�g�̕��ϓ��_�̔䗦��p���āA�S�̂̍��i��_�������ē�����e�p�[�g�̓_���ȏ�_���A���A���Y�p�[�g���Ƃ��\�����鎎���ȖڌQ���ׂĂɂ����ē��_���������ҁB

| ����1 | �z�_�́A1��1�_��A�p�[�g��60�_�AB�p�[�g��45�_�AC�p�[�g��20�_��125�_���_�ł���B |

| ����2 | �p�[�g���i�́A�p�[�g���i���������̗��X�N�܂ŗL���ł���B |

| ����3 | �s���i�ƂȂ����҂ɂ��Ă��A�i1�j�A�E�ɂ��p�[�g���Ƃ̔�����s�Ȃ��B |

| ����4 | �i1�j�A�y�сi2�j�ɂ��ẮA��39���앟���m���Ǝ�������K�p����B |

���i�ҏ�

�o�T�F�u��앟���m���Ǝ����̎ҁE���i�҂̐��ځv�b�����J����

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54923.html)

���i�擾�̃|�C���g

�@��ʓI�ɂ͗{���{�݃��[�g�A�܂��͎����o�����[�g���玑�i���擾���܂��B

�@�Ȃ��A�n��ɂ���Ă͒n�������̂�Ћ������i�擾�̊�]�҂ɏC�w����������������A��u�����s�����肵�Ă���Ƃ�������邽�߁A�W�@�ւɏƉ��Ƃ悢�ł��傤�B

�֘A�c�́E�g�D

���v�Вc�@�l���{��앟���m��

���v�Вc�@�l���{��앟���m�{���{����

���v���c�@�l�Љ���U���E�����Z���^�[