介護が必要な高齢者や障害者の居宅を訪問し、身体介護などさまざまな日常生活上の援助を行う

しごとの内容

介護が必要な虚弱や寝たきり、認知症などの高齢者や障害者の居宅を訪問し、身体介護や生活援助、外出時における移動の介護、相談・助言、その他必要な日常生活上の援助を行います。そして、いつまでも自宅で安心して生活することができるよう、援助するとともに家族などの介護の負担の軽減を図る専門職です。

具体的には、食事や排泄、着替え、入浴の世話、清拭などの身体介護のサービス、調理や洗濯、掃除、衣類の修繕、買い物などの生活援助のサービスが中心となります。爪切りや体温の測定、一定の条件のもとでの軟膏の塗布、座薬の挿入など医(療)行為でないもの、在宅の患者のたんの吸引なども、しごとの一部として認められています。

また、援助の記録を保管し、市町村の担当者や主治医(かかりつけ医)、保健師、介護支援専門員(ケアマネジャー)など関係者と連携を図ることも必要です。このほか、高齢者や障害者本人およびその家族のプライバシーを保護し、相互の信頼関係を確立することが求められます。

なお、ホームヘルパー(介護職員初任者研修修了者)は介護保険制度のもとで訪問介護員と呼ばれています。

主な職場

訪問介護事業所、市町村、福祉公社・社会福祉事業団、市町村社協、福祉(系)生協、家政婦紹介所

将来性

訪問介護員はサービスを受ける要介護者本人にとって、自宅にやって来る頻度・時間や、家のなかの“勝手”を熟知しているという点で、最も身近な専門職です。それだけに、在宅生活を継続していくための「環境整備」を図ったり、本人や家族の意欲を喚起したり、生活リハビリを通じた自立度の維持・改善を図ったりする役割、さらには、状況の変化が把握された際に、ケアマネジャーをはじめ、他職種と共有する情報発信の役割を担っています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とサービス内容において重複する部分もありますが、見守り的援助によりADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)の維持・改善の効果が期待される要介護者への対応など、訪問介護が強みをもつと考えられるケースもあります。この適切な棲み分けがなされることが、在宅生活の継続、QOL(生活の質)の維持・向上に資するものと期待されています。

しかし、その役割や存在意義の大きさとは裏腹に、訪問介護事業所での人手不足は深刻で、施設の介護職員などと比べて際立って厳しい状況にあります。このため、職員の高齢化に歯止めがかからず、世代交代と安定的な人員確保が喫緊の課題となっています。

従事者数

50万9,441人(2022年10月現在。訪問介護での従事者数)

出典:「令和4年介護サービス施設・事業所調査」結果の概要|厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service22/)

勤務形態

常勤、または非常勤、あるいはその事業所が24時間対応かなどで勤務形態は異なります。

給与水準

厚生労働省の調査によると、訪問介護事業所の常勤の平均給与額(月給・手当・一時金を含む平均月額)は約31万5,170円、非常勤では21万9,390円となっています(2022年9月)。

出典:「令和4年度介護従事者処遇状況等調査」結果の概要|厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04gaiyou.pdf)

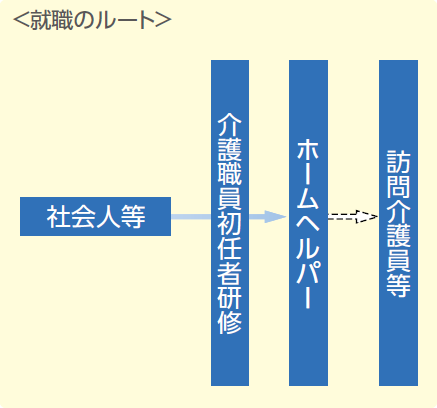

就職のルート

訪問介護員になるには「介護職員初任者研修」(130時間)を修了する必要があります。もっとも、掃除、洗濯、調理などの生活援助に限定してサービス提供にあたる「生活援助従事者」として従事する場合、「生活援助従事者研修」(59時間)を修了することで業務に就くことができます。

市町村、福祉公社、市町村社協、福祉人材センターの広報紙や指定訪問介護事業者、家政婦紹介所の求人広告などで求人情報を入手し、公立の場合は公務員試験、私立の場合は各施設の採用試験にそれぞれ合格し、しごとに就きます。

採用状況

訪問介護員の有効求人倍率は高止まりしており、求人しても人が集まりにくい状況で、2022年度時点で15.53倍という水準です。これは施設介護職員の有効求人倍率(3.79倍)の4倍に当たります。また、職種別の不足感を尋ねた調査によると、約8割の事業所で訪問介護員の不足を感じている状況が明らかになっています。

就職するためのポイント

介護福祉士などの国家資格がなくても、健康で福祉に情熱があればだれでも就職することができます。

訪問介護に限らず、介護の業務に従事しようとする人は都道府県や都道府県知事が指定した者が実施する介護職員初任者研修を修了したほうが就職の早道です。さらに、介護福祉士の資格を取得すればよりインパクトがあります。

|

<介護職員初任者研修課程>

|

| 研修科目 |

時間数 |

| 1 |

職務の理解 |

6時間 |

| 2 |

介護における尊厳の保持・自立支援 |

9時間 |

| 3 |

介護の基本 |

6時間 |

| 4 |

介護・福祉サービスの理解と医療との連携 |

9時間 |

| 5 |

介護におけるコミュニケーション技術 |

6時間 |

| 6 |

老化の理解 |

6時間 |

| 7 |

認知症の理解 |

6時間 |

| 8 |

障害の理解 |

3時間 |

| 9 |

こころとからだのしくみと生活支援技術 |

75時間 |

| 10 |

振り返り |

4時間 |

| 合計 |

130時間 |

|

| 注1: |

講義と演習を一体的に実施すること。 |

| 2: |

「 9 こころとからだのしくみと生活支援技術」には、介護に必要な基礎的知識の理解の確認と、生活支援技術の習得状況の確認を含む。 |

| 3: |

上記とは別に、筆記試験による修了評価(1時間程度)を実施する。 |

| 4: |

「 1 職務の理解」および「10 振り返り」において、施設の見学等の実習を活用するほか、効果的な研修を行うため必要があると考えられる場合、他のカリキュラムにおいても施設の見学等の実習を活用することも可能。 |

| 5: |

各カリキュラム内の時間配分については、内容に偏りがないよう、十分留意する。 |

|

関連団体・組織

日本ホームヘルパー協会

https://www.n-helper.com/

全国ホームヘルパー協議会

https://www.homehelper-japan.com/

WAM NET関連情報