�ۈ珊�ȂǂŎq�ǂ������Ƃ������A���̌��₩�Ȑ����𑣂��ƂƂ��ɁA�ی�҂��T�|�[�g����

�����Ƃ̓��e

�@�ۈ�Ɋւ�����I�Ȓm���ƋZ�p�ŁA�����̕ۈ炨��ѕی�҂ɑ��ĕۈ�Ɋւ���w�����s�����E�ł��B

�@�Ζ���Ƃ��čł������̂��ۈ珊�i�ۈ牀�j�ŁA�A�w�Ɍ����ĐH�ׂ�A�V�ԁA����A�r���Ȃǂ̊�{�I�Ȑ����K���������ɐg�ɂ���������A���̌��S�Ȉ琬�ƖL���Ȑl�i�`�����菕�������肷��ق��A�ی�҂Ƃ̘A����w�Z�A�n��Ƃ̘A�g���s���܂��B���̂��߁A��l�ЂƂ�̉����₻�̕ی�҂̏��悭�m��A���܂��܂Ȗ��ɂ��Ă��_��Ɏ~�߁A�ׂ₩�ɔz������K�v������܂��B

�@�܂��A�m�I��Q���⎈�̕s���R���ȂǏ�Q�̂��鎙�����������鎙�������{�݂ł͗È�A�{��{�݂ł̓P�[�X���[�N�ȂǁA���ꂼ��̎{�݂Ɍ��������ۈ�̐�含�����߂��܂��B

��ȐE��

�ۈ珊�A�����@�A�����فA�����Z���^�[�A���ی㎙���N���u�i�w���ۈ�j�A��q�����x���{�݁A�����{��{�݁A��Q�������{�݁A�������B�x���Z���^�[�A�����S�����Î{�݁A���������x���{�݁A�����ƒ�x���Z���^�[�A��Ɠ��ۈ珊�A�F�肱�ǂ���

������

�@�ی�҂̑��l�ȓ��������x�����邽�߁A�����ۈ�A��ԕۈ�A�a�㎙�ۈ�A�x���ۈ�A�ً}�ꎞ�ۈ�ȂǕۈ珊�ւ̃j�[�Y�����l�����Ă��܂��B

�@�܂��A�F�肱�ǂ����A�ۈ�}�}�◢�e�t�@�~���[�z�[���Ȃǂ����x������A20���Ԓ��x�̌��C���ď]���ł���u�q��Ďx�����v�����{����Ă��܂��B

�@�]���̕ۈ牀�A�ۈ珊�����łȂ��A��ʂ̊�ƁE���Ə����ۈ玖�ƂɎQ�����A�x�r�[�V�b�^�[�Ȃǃr�W�l�X�Ƃ��Ċ���������Ȃ��A�������͍����Ƃ����܂��B

�]���Ґ�

41��5,655�l�i2023�N10�����݁j

�o�T�F�u�ߘa4�N�Љ���{�ݓ������v���ʂ̊T�v�b�����J����

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/22/)

���`��

�@�ۈ珊�i�ۈ牀�j�ł͒ʏ�A7�F30�̒��̕ۈ炩��n�܂�A17�F00����܂ł���{�ɃN���X�ʁE�N��ʂ̕ۈ�ƂȂ�܂��B���̂���20�F00����܂ł͉����ۈ炪�s���A�n��̃j�[�Y�ɉ����A22�F00����܂Ŗ�ԕۈ���ԉ����ۈ�����{���鉀������܂��B

�@���̊ԁA���������͗V�т₨��A���H�ȂǂŎ��Ԃ��߂����܂����A�ۈ�m�͉��������̐H���␇���Ȃǂ̐��b�̂ق��A�N��ʂ̗V�т₳�܂��܂Ȋ����ւ̔z�������܂��B�܂��A�ی�҂���̋L�^��ǂ�ŘA���������܂Ƃ߂���A�ۈ�L�^�������肵�Ė����̕ۈ�̏��������܂��B

�@�Ȃ��A��q�����x���{�݂⎙���{��{�݁A��Q�ғ����{�݂Ȃǂ̓����{�݂ł͋N���Ɏn�܂�A���ʁA���H�A�o���A�o�Z�A�[���͗[�H�A�H��̂�����A�����A�A�Q�ȂǂƉ��������Ɛ������Ƃ��ɂ��邽�߁A�����S�̂�����̂����ƂƂȂ�܂��B

���^����

�@�u�ߘa4�N�����\����{���v�����v�i�����J���ȁj�ɂ��ƁA������25���`29���~�ł��B

�o�T�F�u�ߘa�S�N�����\����{���v�����v�E��i�����ށj�ʂ��܂��Ďx�����錻�����^�z�A��������^�z�y�єN�ԏܗ^���̑����ʋ��^�z�i�Y�ƌv�j�b���{���v�̑�������(e-stat)

(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040029181)

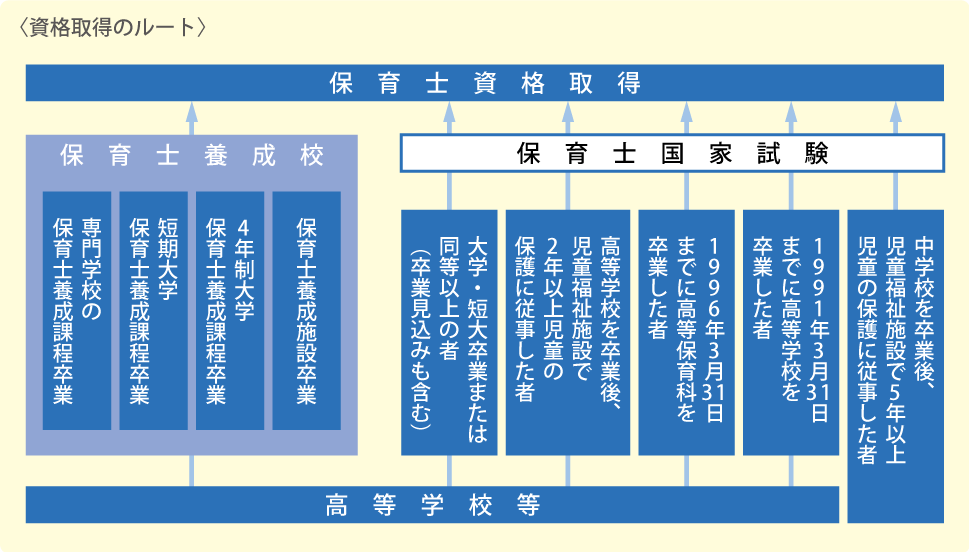

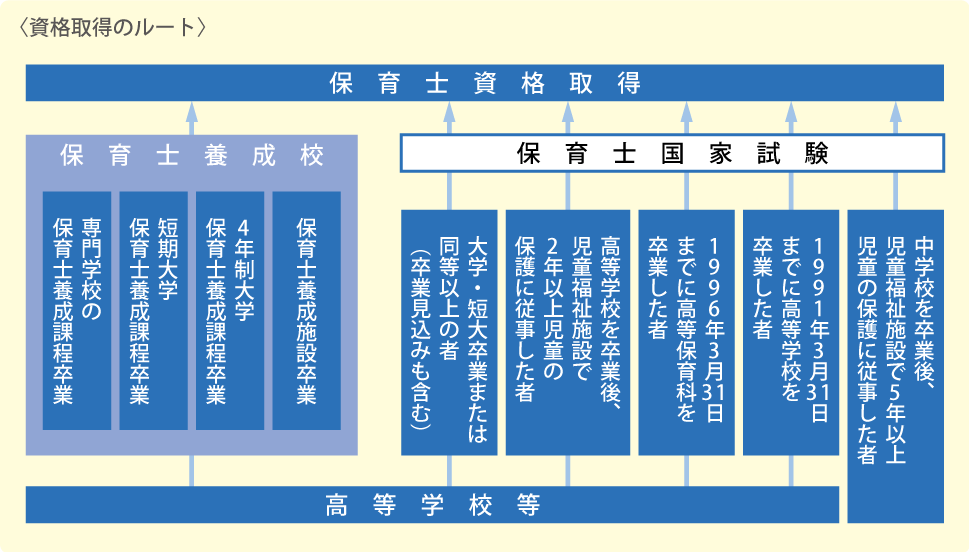

���i�擾�̃��[�g

�@�ۈ�m���i���擾���郋�[�g�ɂ͎���2������܂��B

�@�@�ۈ�m�{���ے��̂����w��Z��E���w�Z�𑲋Ƃ���

�@�@�s���{���m���̎w�肷��A��w�i4�N�j�E�Z��i2�N�j�E���w�Z�i2�`3�N�j�ŕۈ�m�{���ے����C�����A���Ƃ���ƕۈ�m���i���擾�ł��܂��B

�@�A �ۈ�m�����ɍ��i����

�@�@���w�Z���ƌ�A�����o��5�N�ȏ�A���Z���ƌ�A�����o��2�N�ȏ�A��w��Z��𑲋Ƃ���Ȃǂ̏�����������ł��ۈ�m�������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�Ȃ��A�ۈ珊�Ɨc�t���̘A�g����w���i���ׂ��A���łɗc�t�����@�Ƌ���ێ�����l�ɂ͎����o���̗L���ɂ�����炸�A2�Ȗڂ̕M�L�����Ǝ��Z�����̖Ə�������܂��B�܂��A�Ə��ȖڈȊO�̕M�L�����Ȗڂɂ��Ă��w��ۈ�m�{���{�݂œ��Y�̉Ȗڂ𗚏C���邱�ƂŎ��Ə�����܂��B�ۈ�m�̎��i�擾��A�����̏ꍇ�͌����������A�����̏ꍇ�͊e�{�݂̗̍p�����ɂ��ꂼ�ꍇ�i���Ă����ƂɏA���܂��B

�����̊T�v

| �������e |

���M�L������ |

�@�ۈ猴���A�A���猴���A�Љ�I�{��A�B�q�ǂ��ƒ땟�� |

| �C�Љ���A�D�ۈ�̐S���w�A�E�q�ǂ��̕ی� |

| �F�q�ǂ��̐H�Ɖh�{�A�G�ۈ���K���_ |

| �����Z������ |

�@���y�\���Ɋւ���Z�p�A�A���`�\���Ɋւ���Z�p |

| �B����\���Ɋւ���Z�p |

| �i�@�`�B�̒�����2�����I������j |

| �i���j���i�����M�L�����Ȗڂɂ��ẮA���X�N�̎����܂ŗL���B�܂��A�c�t�����@�Ƌ����L�҂́u�ۈ�̐S���w�v�u���猴���v�u���Z�����v���Ə��B |

| ������ |

�N�Q��i�O��4���A���10���j |

| ������ |

�e�s���{�� |

| �\�����݊��� |

�����̂Q�`�R�����O |

| �萔�� |

12,950�~�i�萔��12,700�~+�̎�����X����250�~�j |

�@���������Ȃǂ͖��N�ς�邽�߁A���O�Ɋm�F���܂��傤�B

�@�ʏ�̎����̂ق��A����ɂ͒n�����ۈ�m�������s���܂��B�o�^��A3�N�Ԃ͎��������̂œ������ƂɂȂ��Ă��鎎���ł����A3�N�o�߂���ΑS���œ������Ƃ��ł��܂��B

���i�擾�̃|�C���g

�@���i�擾�̃��[�g�́A�����J���Ȃ��w�肵���ۈ�m�{���ے��̂���w�Z�𑲋Ƃ�����@�A����ѓs���{�������{����ۈ�m���i�擾�����ɍ��i������@��2������܂����A��ʓI�ɂ͕ۈ�m�{���Z�ɐi�w�A�K�v�ȒP�ʂ��擾���āA���Ƃ��Ď擾����̂��ł������ł��B

�֘A�c�́E�g�D

�S���ۈ�m��

�@https://www.z-hoikushikai.com/

�Љ���@�l�S���ۈ狦�c��

�@https://www.zenhokyo.gr.jp/

�Љ���@�l���{�ۈ狦��

�@https://www.nippo.or.jp/

���v�Вc�@�l�S�������ۈ�A��

�@https://www.zenshihoren.or.jp/

��ʎВc�@�l�S���ۈ�m�{�����c��

�@https://www.hoyokyo.or.jp/

WAM NET�֘A���