児童自立支援施設で児童の生活指導を行い、自立を支援する

しごとの内容

不良行為をなす、またはなすおそれのある子どもや家庭環境、その他の環境上の理由により生活指導などを要する子どもを入所させ、もしくは保護者のもとから通わせ、個々の子どもの状況に応じて必要な指導を行い、その自立の支援や生活の支援を行います。このため、これらの子どもと施設で寝食をともにしながら生活や教育、職業などについて指導し、集団生活に耐えることができるようにします。児童自立支援専門員は子どもたちの経済的・社会的自立をサポートする役割を担い、児童生活支援員は家事訓練など生活力を伸ばす役割を担います。

また、児童の保護者など家族への連絡や児童相談所、地域との連携も大切なしごとの一つです。

主な職場

児童自立支援施設

将来性

子どもにとって、人生のターニングポイントとなるタイミングでかかわる、大事なしごとです。それだけに、一層の人材の養成・確保が望まれますが、少子化に伴い、対象となる児童が減少している側面もあります。

従事者数

児童生活支援員639人(2022 年10月現在)

出典:「令和4年社会福祉施設等調査」結果の概要|厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/22/)

勤務形態

児童指導員や保育士と同様ですが、児童と施設で寝食をともにしながら生活指導に当たるため、24時間勤務の住み込みとなります。

給与水準

公立の場合、地方公務員給与規定にもとづきます。民間の場合、学歴や経験年数などで決まりますが、国家公務員の一般職の給与をベースにしているところが大半です。

勤務は住み込みとなるため、週48時間勤務の労働とみなされ、超過勤務手当や特別勤務手当が加算されます。

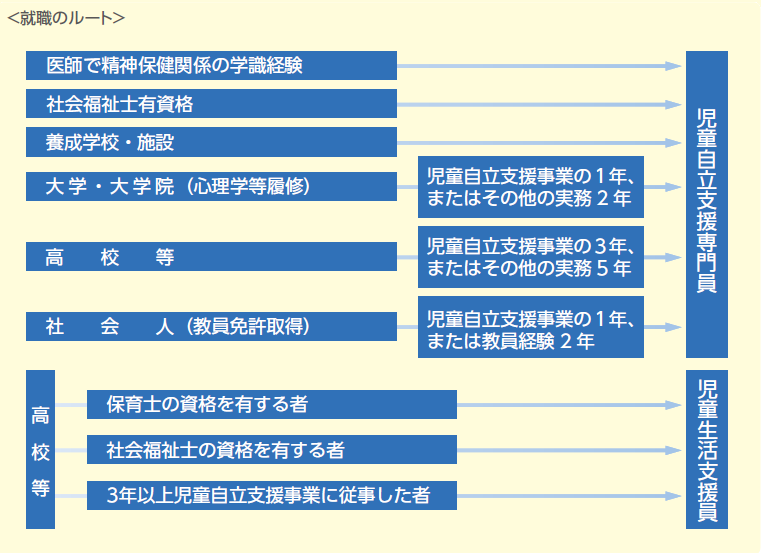

就職のルート

児童自立支援専門員になるには医師であり、かつ精神保健に関して学識経験を有する人、社会福祉士の有資格者、都道府県知事の指定する養成機関を卒業した人、大学や大学院で指定科目を履修し、卒業して児童自立支援事業の実務を1年以上経験する、またはそのほかの実務経験が2年以上ある人、もしくは小・中学校や高校の教諭となる資格を保持している人が1年以上児童自立支援に従事した場合、あるいは教員として2年以上その職務に従事するなどのルートがあります。

一方、児童生活支援員は保育士の資格、または社会福祉士の資格を保有している、また3年以上の児童自立支援事業での実務経験があることが条件です。そのうえで、公立の施設の場合は公務員試験、私立の施設の場合は各施設ごとの採用試験にそれぞれ合格し、しごとに就くことになります。

採用状況

施設は原則として各都道府県と政令指定都市に1か所ずつ設置されている程度のため、採用の枠はきわめて少ないのが現状です。

関連団体・組織

国立武蔵野学院

https://www.mhlw.go.jp/sisetu/musashino/