障害のある児童・生徒が通う特別支援学校などで、障害についての理解をもとに、一人ひとりのニーズに応じた指導を行う

しごとの内容

視覚障害児や聴覚障害児、知的障害児、肢体不自由児に対し、幼稚園や小・中学校、高校に準ずる教育を施し、そのハンディキャップを補うため、必要な知識と技術を修得してもらうため、位置づけられた教員です。このため、各種障害に関する幅広い基礎的な知識を備え、児童・生徒一人ひとりの教育的なニーズに対応する適切な指導や支援を行うことが必要です。

ちなみに、最近の動向として学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症など、学習や生活面で特別な教育的支援を必要とする児童・生徒への適切な対応や指導が求められています。

主な職場

特別支援学校、小・中学校の特別支援学級

将来性

近年、特別支援教育への理解が進み、児童・生徒一人ひとりのニーズに応じ、きめこまかい対応が行われるようになったことにより、特別支援学校の児童・生徒数が増えているため、特別支援学校教諭の採用も増加が見込まれます。

従事者数

8万7,869人(2023年5月現在)

出典:「令和5年度学校基本調査(確定値)」結果の概要|文部科学省

(https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/k_detail/2023.htm)

勤務形態

いずれも地方公務員であるため、基本的には地方公務員の一般職とほぼ同様です。

給与水準

地方公務員給与規定によります。

資格取得のルート

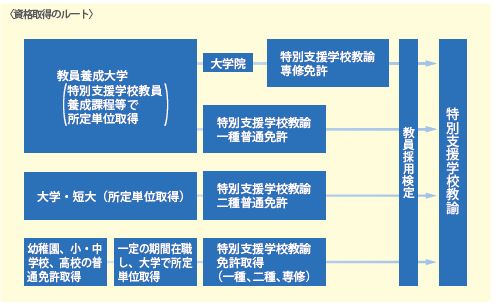

特別支援学校教諭の資格を得るには2つのルートがあります。1つは特別支援教育教員養成課程が設置されている大学などで所定の単位を取得し、特別支援学校一種免許(大学卒業程度)、もう1つは二種免許(短大卒業程度)を得て、教員採用試験に合格するルートです。もっとも、大学の卒業後に大学院を修了し、特別支援学校教諭専修免許を得て同じルートをたどることもできます。

なお、幼稚園や小・中学校、高校の普通免許を取得したのち、1年間の大学専攻科で所定の専門科目を履修し、特別支援学校教諭免許が与えられるルートもあります。

※特別支援学校教諭の免許資格を取得することのできる大学は文部科学省ホームページに掲載されています。

資格取得のポイント

教員養成系大学の学部・学科に進学し、幼稚園や小学校・中学校・高校、いずれかの教諭普通免許を取得するほか、特別支援学校教諭の養成課程を終えて特別支援学校教諭免許を取得するのが最も一般的です。

関連団体・組織

文部科学省総合教育政策局

https://www.mext.go.jp/

全国特別支援学校長会

https://www.zentokucho.jp/

全日本特別支援教育研究連盟

http://zentokurenhp.world.coocan.jp/