身の回りの支援から創作・生産活動まで、生活に密着しながら障害者の自立をサポートする

しごとの内容

入所型または通所型の施設で障害者の日常生活上の支援や身体機能、生活能力の向上に向けた支援を行うほか、創作・生産活動にかかわります。

具体的には、衣服の着脱や食事、入浴などの生活習慣が身につき、快適な生活を送ることができるよう、支援を行ったり、農耕・園芸や陶芸、木工、紙工、織物、各種下請け作業を指導したり、施設における人間関係や不満、将来の不安などについて相談に応じたりします。

このほか、本人や家族、介護職員などから必要な情報を収集し、個別に課題やニーズを分析・整理して関係者間での共有化を図り、サービスを提供したり、入・退所やボランティア、実習生の受け入れについて関係機関との連絡・調整も行ったりします。もっとも、介護職員のいない施設の場合は介護のしごとが中心となり、月4〜6回程度、夜勤に就くこともあります。

主な職場

障害者支援施設、グループホーム、生活介護事業所、就労継続支援事業所、就労移行支援事業所、地域活動支援センター、福祉ホーム

将来性

障害者基本法において「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」と定められているように、障害の有無によって分け隔てられることのない「参加の機会の確保」は地域共生社会の前提です。ちなみに、生活支援員は個々の障害者が直面する種々の“障壁”を超えられるよう、障害特性、障害の状態、生活実態等に応じた支援を行い、仕事や趣味や社会活動への参加を促す大事な役割を有しています。

従事者数

6万3,195人(2022年10月現在の障害者支援施設等の「生活指導・支援員等」の数値)

出典:「令和4年社会福祉施設等調査」結果の概要|厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/22/)

勤務形態

毎日、朝9:00に出勤し、夕方17:00まで勤務する日勤が一般的です。もっとも、当日のケア計画の確認やミーティング、施設内の見回り、入所希望者への家庭訪問、各種在宅サービスの実施、ボランティアや実習生の受け入れなどで多忙なときもあります。

給与水準

平均給与額は常勤の場合で約31.5万円です(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得(届出)している事業所、手当・ボーナス含む)。

出典:「令和4年障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」結果の概要|厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/r04.html)

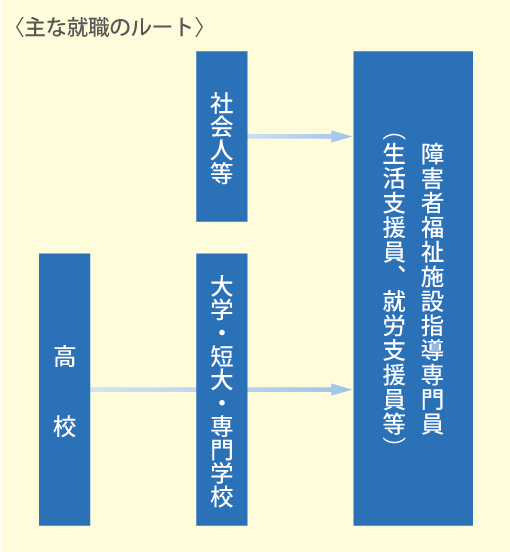

就職のルート

一般的には福祉系大学を卒業後、社会福祉主事任用資格を取得して就職しますが、一般大学で小・中学校、高校の教員免許を取得したり、心理学や教育学、社会学を履修したりして就職する場合もあります。短大や福祉系専門学校の新卒者などでも採用される場合もあります。

具体的には、公立の場合は地方公務員試験、私立の場合は各施設の採用試験にそれぞれ合格し、しごとに就きます。社会人は福祉人材センターなどを通じ、採用試験に合格して就職します。

採用状況

身体障害者の施設よりも知的障害者の施設のほうが採用の枠も広いようです。いずれにせよ、当初は介護職員として就職し、ある程度専門的な知識と経験を積んだのち、生活支援員になるケースがほとんどです。

就職するためのポイント

人手不足が続いている職業であり、入職の機会は多いといえます。就職の際には、社会福祉士や精神保健福祉士の資格があればより理想的です。