��������ɂ���đ��݂̈ӎv�̓`�B������Ȓ��o��Q�҂ɑ��A��b��p���ăR�~���j�P�[�V�����̒���E�`�B�Ȃǂ�}��

�����Ƃ̓��e

�@���o�⌾��@�\�A�����@�\�̏�Q�̂��߁A��������ɂ���Ĉӎv�̑a�ʂ�}�邤���Ŏx�Ⴊ����g�̏�Q�҂Ɏ�b�ʖ���s���A�����҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����𒇉�܂��B

�@��̓I�ɂ́A���o��Q�҂̊e�푊�k��w���Ȃǂ̒���A�u���̍ۂ̒ʖ�A���o��Q�҂��a�@������A�ٔ����A�w�Z�A��ƂȂǂɏo������Ƃ��ɕt���Y���`�Ŏ�b�ʖA�����҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̎菕�����s���܂��B���̂悤�Ɏ�b�ʖ�m�͑��݂̈ӎv�̑a�ʏ�A�d�v�Ȗ�����S���Ă��邽�߁A�����ȑԓx�╝�L������Ɋւ���m���ƍ����ʖ�̋Z�p�����߂��܂��B

�@�������A�{�Ƃ����Ő��v�𗧂Ă���̂͂����ꕔ�̐l�ł��B���̂��߁A�ʏ�A�s���{����s�����̃{�����e�B�A�Z���^�[�A�h������Ȃǂɓo�^���A�W�@�ւ���̈Ϗ��ɂ��s����ɂ����ƂɏA���ꍇ�������悤�ł��B

��ȐE��

�����n���w�Z�A�s���{���A�s�����A�a�@�A��w��Q�w���x�����A�낤�w�Z�Ȃ�

������

�@�u�S�ď�Q�҂́A�\�Ȍ���A����i��b���܂ށj���̑��̈ӎv�a�ʂ̂��߂̎�i�ɂ��Ă̑I���̋@��m�ۂ����ƂƂ��ɁA���̎擾���͗��p�̂��߂̎�i�ɂ��Ă̑I���̋@��̊g�傪�}���邱�Ɓv�Ƃ�����Q�Ҋ�{�@��R���R���̋K����A��b�ʖ�҂��܂ވӎv�a�ʎx���҂̈琬�E�m�ۂ́A��Q�Ҋ�{�v���Œ��͂����ׂ��{���1�Ɉʒu�Â����Ă��܂��B

�@2022�N5���Ɍ��z�E�{�s���ꂽ�u��Q�ҏ��A�N�Z�V�r���e�B�E�R�~���j�P�[�V�����{�����i�@�v�ł���{���O�Ƃ��āA�@��Q�̎�ނ���x�ɉ�������i��I���ł���悤�ɂ���A�A���퐶����Љ�����c��ł���n��ɂ�����炸���������擾�����ł���悤�ɂ���A�B��Q�҂łȂ��҂Ɠ�����e�̏��ꎞ�_�ɂ����Ď擾�ł���悤�ɂ���Ȃǂ�搂��Ă���Ƃ���ł��B

�@���������āA����A��b�ʖ�m�̊���̏�͂���ɍL������̂Ƃ݂��܂��B

�o�^�Ґ�

�@4,075�l�i2023�N11�����݁j

�o�T�F�u��b�ʖ�m����v�b�Љ���@�l���͏�Q�ҏ���Z���^�[

(http://www.jyoubun-center.or.jp/slit/list/)

���`��

�@�Ζ���₵���Ƃ̈˗����e�ɂ���ĈقȂ�̂ň�T�ɂ����܂��A����͓o�^���ŏo���������̎��ԋ�������Ƃ����̂���ʓI�ł��B

���^����

�@�u�t���̏ꍇ�A1���2���Ԃ�1��5,000�`2���~�A�ʖ̏ꍇ�A1��2�`4���Ԃ�4,500�`8,000�~������ł��B

�����̊T�v�i2023�N�̗�j

| ���i |

�N�20�i���̑�����N�x��3�����܂ł�20�ɒB����҂��܂ށj�ȏ�̐l |

| �������e |

���w�Ȏ����� |

| �@��Q�ҕ����̊�b�m�� |

�B��b�ʖ�̂���� |

| �A���o��Q�҂Ɋւ����b�m�� |

�C���� |

| ���Z�����ɗ������w�Ȏ����̍��i�҂͖{�l�̐\���ɂ�莟��1��̊w�Ȏ�����Ə������ |

| �����Z������ |

| �@�����ʖ��i�����ɂ��o�����b�ʼnj |

| �A�ǎ��ʖ��i��b�ɂ��o��������ʼnj |

| ������ |

�N1��A�w�Ȏ�����7���A���Z������10���ɕ������Ď��{ |

| ������ |

�{��A��ʁA�����A���A���� |

| �萔�� |

22,000�~ |

���i�擾�̃��[�g

�@�w���͖��ꂸ�A20�Έȏ�ŎЉ���@�l���͏�Q�ҏ���Z���^�[�����{�����b�ʖ�Z�\�F�莎�����A���i���Ď擾���܂��B

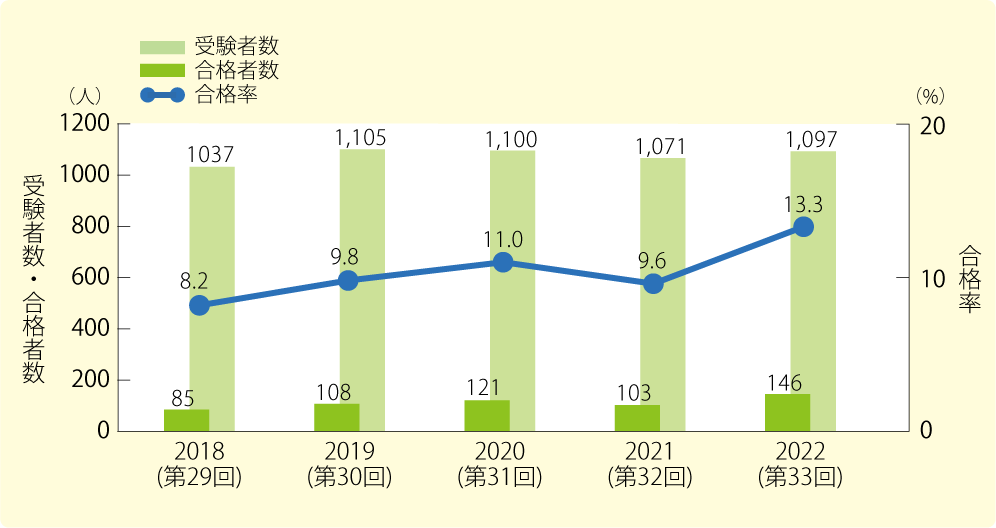

�@�Ȃ��A���̎����̍��i���͖�10���Ƌ�����̂��߁A�ɍۂ��ẮA��b�u�K��ŏ\���Ɋw�K����K�v������܂��B

���i�ҏ�

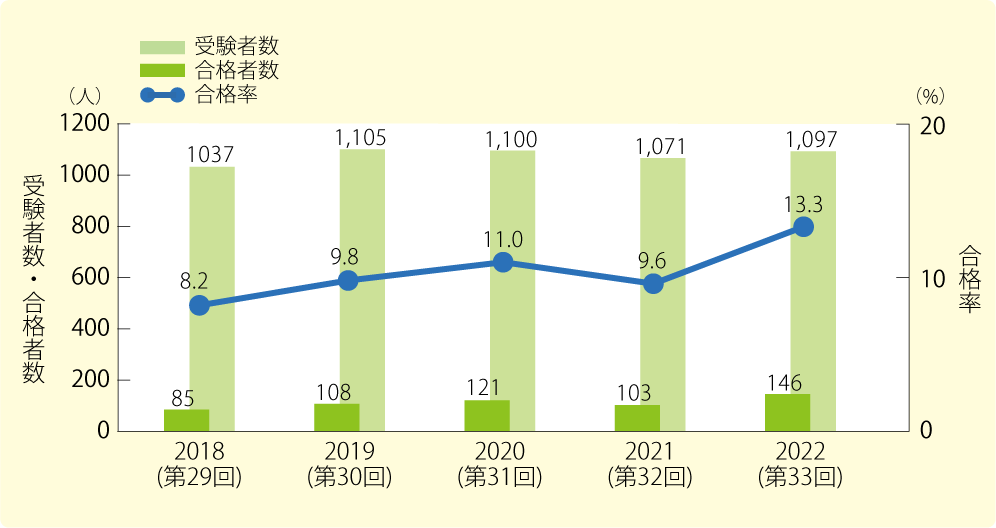

�o�T�F�u���i�ҊT���v�b�Љ���@�l���͏�Q�ҏ���Z���^�[�@�����ɕ\���쐬

(http://www.jyoubun-center.or.jp/wp-content/themes/joubun/pdf/slit/1-33_transition)

���i�擾�̃|�C���g

�@������Q�҃��n�r���e�[�V�����Z���^�[�w�@�Ȃǂ̎�b�ʖ�w�ȂȂǂɓ��w���A�ɔ�����̂���ʓI�ł��B���Ȃ݂ɁA���w�@�̎�b�ʖ�w�Ȃ̏C�ƔN����2�N�A��W�l����30�l�ŁA���w�����̉Ȗڂ͍���i�ÓT�E�����������j�A���_���A�ʐڂƂȂ��Ă��܂��B

�֘A�c�́E�g�D

��ʎВc�@�l���{��b�ʖ�m����

�@http://www.jasli.jp/

�Љ���@�l���͏�Q�ҏ���Z���^�[

�@http://www.jyoubun-center.or.jp/