�����̎Љ���̍s���@�ւł��镟���������̐E���Ƃ��āA��ɕ����Z�@�ɂ������Ɩ��ɓ�����

�����Ƃ̓��e

�@�����Z�@�i�u�����ی�@�v�A�u���������@�v�A�u��q�y�ѕ��q���тɉǕw�����@�v�A�u�V�l�����@�v�A�u�g�̏�Q�ҕ����@�v����сu�m�I��Q�ҕ����@�v�j�ɒ�߂鉇��A�琬�A�܂��͍X���̑[�u�Ɋւ��鎖���������ǂ�܂��B

�@��̓I�ɂ́A�����Q������A�F�m�ǂȂǂʼn���K�v�Ƃ��鍂��҂�g�̏�Q�ҁA�m�I��Q�ҁA�����A�n���ҁE�Ꮚ���҂���т��̉Ƒ��Ȃǂɑ��A���܂��܂ȉ����琬�A�X���̑[�u�Ɋւ���ʐڂ�ƒ�K���ʂ��A���̎��Ԃ�c��������A���k�ɉ����ĕK�v�Ȑ����w����������A�{�݂ւ̓����[�u�Ȃǂ��s���܂��B

�@�Ɩ��ɂ������Ă͑���̐l�i�≿�l�ρA�l���ςȂǂd���đ��k�ɉ����A��ɑ�O�҂̗���ɗ����A��ÁA���v���ɗՂނ��Ƃ���ł��B���̂��߁A�P�ɎЉ���̒m�����K�����邾���łȂ��A�n��̊֘A�{�݂�a�@�A�f�Ï��i�N���j�b�N�j�A�����ψ��E�����ψ��A�s�����Ћ��A�{�����e�B�A�c�̂Ȃǂ̎Љ����@���̒m���ȂǏZ�������S�ʂɂ�����邳�܂��܂ȏ���~�ς��A�K�v�ȃT�[�r�X���R�[�f�B�l�[�g���邱�Ƃ����߂��܂��B

�@�����������̐ݒu��͓̂s���{����s�ł����A�������C�ӂɐݒu�ł��܂��B

��Ȏ��i�E�E��

�@���@�w�����i�X�[�p�[�o�C�U�[�j�A���ƈ��i�P�[�X���[�J�[�j�A�V�l�����w���厖�A�m�I��Q�ҕ����i�A�g�̏�Q�ҕ����i�A�ƒ뎙�������厖�A�ƒ둊�k���A�ʐڑ��k���A�������k�x�����A��q�E���q�����x�����A��t

������

�@������������2023�N4�����ݑS����1,251��������܂��B�n��ɖ��������Љ���̍s���@�ւŁA�n�敟���𐄐i���Ă������_�̈�Ƃ��āA����A�܂��܂��d�v�Ȗ�����S���Ă������ƂɂȂ�܂��B

�o�T�F�u�����������̐ݒu�v�b�����J����

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/)

���`��

�@�������̈�ʍs���E�ł��邽�߁A�����Ƃ��Ē莞�o�E�ދƂȂ�܂��B

���^����

�@�n�����������^�K��ɂ��ƂÂ��܂��B

�A�E�̃��[�g

�@�܂������������ɍ��i���邱�Ƃ��O��ł����A�����������ɂ����ĎЉ���e�@�ɂ�����Ɩ��ɔC�p�����ɂ́A�u�Љ���厖�C�p���i�v�Ă��邱�Ƃ��v���ƂȂ�܂��B

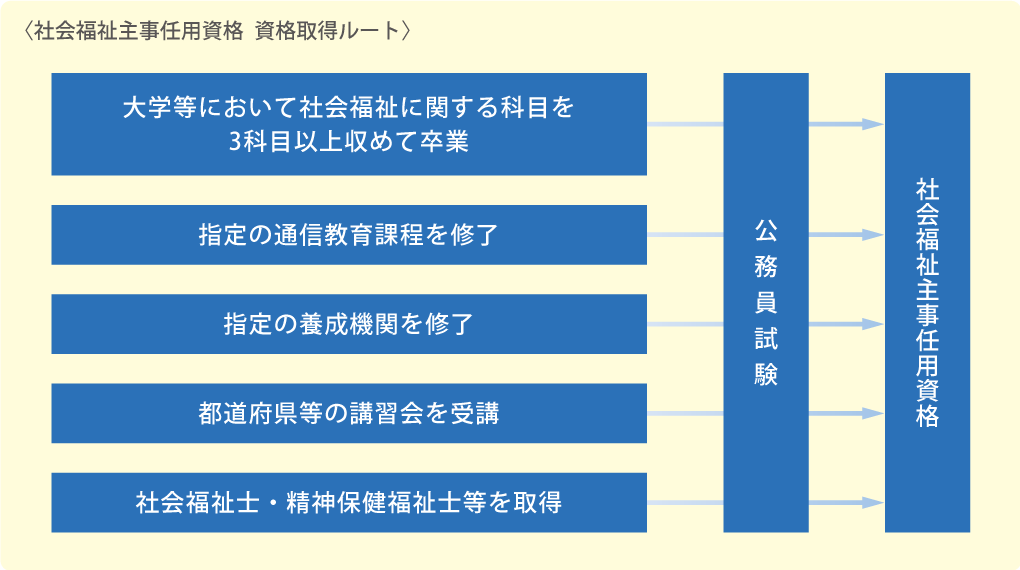

�Љ���厖�C�p���i���擾����ɂ͎���3�̃��[�g������܂��B

�@��w�Ȃǂɂ�����3�̎w��Ȗڂ��K������

�@��w��Z��ɂ����Č����J����b���w�肷��Ȗڂ̂����A3�ȏ�𗚏C���đ��Ƃ���Ǝ擾���邱�Ƃ��ł��܂��B

�A�����J����b���w�肷��{���@�ցA�܂��͍u�K����C������

�@�ʊw���A�������͒ʐM���̎Љ���厖�{���@�ւŊw�ԁA���邢�͓s���{�������{����Љ���厖���i�F��u�K�����u���邱�Ƃɂ���Ď擾�ł��܂��B

�B�Љ���m�A�܂��͐��_�ی������m�̎��i���擾����

�@�Љ���m��_�ی������m�̎��i���擾����ƎЉ���厖�C�p���i���擾�������̂Ƃ݂Ȃ���܂��B

�̗p��

�@�Z���̕����j�[�Y�����l�����Ă��邽�߁A�����������̐ݒu���͔������Ă���A�̗p�̘g����萔������̂Ǝv���܂��B

�A�E���邽�߂̃|�C���g

�@�����������ŕ������E�Ƃ��ē����ɂ́A��w�Łu�Љ���̌����Ɛ���v��u�Љ�ۏ�v�Ȃǂ̎w��Ȗڂ̂����A3�Ȗڈȏ���C�߂đ��ƁA�܂��͎Ћ��̏���̒ʐM�ے��i1�N�j���C������Ȃǂ��ĎЉ���厖�C�p���i���擾����A�������͎Љ���m�̎��i���擾���Ă������Ƃ��]�܂����ł��傤�B�Ƃ��ɓs���{����s�̂Ȃ��ɂ͓�����蕟���s���E�Ƃ��č̗p����Ƃ��낪�������邽�߁A�V���̏ꍇ�A�Љ���m���Ǝ����̎��i�A�܂��A�r���̗p�̏ꍇ�A�Љ���m�̎��i���擾���Ă��邱�Ƃ�����v���ƂȂ�܂��B

�֘A�c�́E�g�D

�@������

�@�����J���ȁ@�Љ�E�����

�@https://www.mhlw.go.jp/