国や自治体の福祉行政を円滑に進めるため、国民・住民に対して情報の提供や相談、指導などを行う

しごとの内容

政府、都道府県、市町村で、福祉行政にかかる施策の立案や各種調査、予算管理、政策評価、広報・普及啓発などを担います。

具体的には、国の場合は厚生労働省(社会・援護局、老健局、雇用環境・均等局、健康・生活衛生局)やこども家庭庁など、都道府県や市町村の場合は民生主管部、衛生主管部、および保健衛生、福祉・児童相談所などの部署があります。いずれの機関でも基本的には「老人福祉法」、「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「児童福祉法」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、「生活保護法」の福祉六法にもとづき介護を必要とする高齢者や障害者、児童、貧困者・低所得者とその家族などに対し、さまざまな援護や育成、更生、関連調査の実施、相談、指導などを行います。

なお、職員は2〜3年ごとに異動することが一般的ですが、職務上知り得た秘密は厳守し、かつ福祉というしごとを自覚し、まっとうすることが求められます。

将来性

社会福祉の行政全般にかかわるしごとで、今後も必要とされています。

就業者数

一部の自治体で福祉行政職として地方公務員試験を実施しているところもありますが、全体的には少なく、かつ他の一般行政職と区別できないため、不明です。

勤務形態

原則として日勤です。

給与水準

それぞれの地方公務員給与規定にもとづきます。

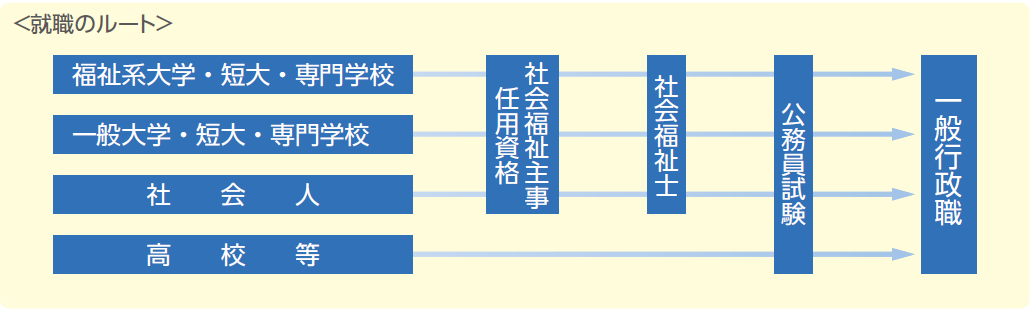

就職のルート

必ずしも福祉系大学や短大、専門学校を卒業しなくても一般の大学、短大、専門学校、高校を卒業後、公務員試験に合格すれば、しごとに就くことができます。もっとも、福祉系大学や短大、専門学校を卒業しても福祉職に配属されるとは言い切れません。

なお、国家公務員の場合、当初より就職先として厚生労働省を志望し、受験することは可能です。

また、自治体において、民間経験者の採用を拡大する取り組みが実施されるようになりました。このため、今後、経験者の採用に加え、経歴不問の中途採用も進んでいくと予想されるため、社会人採用試験等を受験して採用される場合も少なくありません。

採用状況

地方公務員の数は1994年をピークに減少していましたが、2017年に23年ぶりに増加しました。近年は福祉行政職として採用する傾向が強まっており、採用人数も2桁の自治体が増えつつあります。なかでも首都圏や名古屋市、大阪市などの都市部では採用数は多くなっています。

長年減少傾向が続いていた採用者数は中途採用試験が実施されるようになったこともあり、増加に転じています。また、2016年度から2020年度までの5年間を男女別構成比でみると、女性の割合が徐々に増加しています。

就職するためのポイント

福祉行政職を志望する場合、福祉系大学や短大、専門学校を卒業し、社会福祉士や介護福祉士、精神保健福祉士の資格を取得しておくと有利です。もっとも、これらは国家資格のため、取得までに実務経験や養成施設での受講が必要になる場合があります。このため、大学や短大で厚生労働大臣の指定した科目を履修するか、専門学校などの指定養成機関を修了する、または全国社会福祉協議会(全社協)などが実施する所定の通信課程(1年)を修了し、社会福祉主事任用資格を取得するほうが早道といえるでしょう。

また、多くの都道府県などで民間経験者採用試験を実施し、社会人経験者の中途採用を強化しています。このほか、受験可能な年齢の上限も引き上げられていますので転職のチャンスも拡大しています。

関連団体・組織

人事院

https://www.jinji.go.jp/

各自治体人事委員会など