行政から委嘱され、地域住民の福祉にかかわる相談にのったり、必要なサービスの利用を援助したりする

しごとの内容

民生委員は、民生委員法にもとづき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています(任期は3年、再任可)。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。

民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障害者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。

<民生委員・児童委員の7つのはたらき>

1.社会調査

担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。

2.相談

地域住民が抱える課題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。

3.情報提供

社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。

4.連絡通報

住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割を果たします。

5.調整

住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。

6.生活支援

住民が求める生活支援活動を自ら行い、また支援体制をつくっていきます。

7.意見具申

活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関等に意見を提起します。

民生委員・児童委員は、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ、全国で約23万人が活動しています。

主な職場

市町村の各担当区域

従事者数

22万7,426人(2022年3月現在)

出典:「令和4年度福祉行政報告例の概況」結果の概要|厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/22/)

勤務形態

各市町村の担当区域ごとに適宜、必要な業務形態をとっています。

給与水準

行政から委嘱されるボランティアであるため、無償とされています。

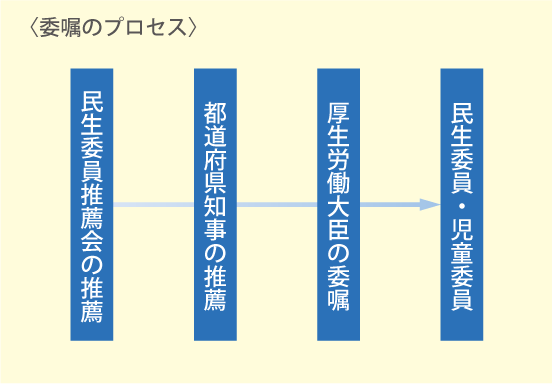

委嘱のプロセス

市区町村に設置された民生委員推薦会が候補者を選定し、都道府県知事に推薦、都道府県知事が地方社会福祉審議会の意見を聴いて厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱するというプロセスをたどります。民生委員推薦会は、「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある者を選定しなければならないものと、民生委員法に定められています。

委嘱状況

都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い、各市町村の担当区域ごとにその区域を管轄する市町村長の意見を聞き、定数を定めています。任期は3年で、3年に一度一斉に改選となりますが、ここ数年、委員の高齢化が進んでいたり、地域の福祉の問題に関心を寄せない人たちが増えていたりするため、なり手のない担当区域もあります。

就任するためのポイント

人格、識見ともに高いうえ、広く社会の実情に通じ、地域福祉の推進に熱意があるほか、児童委員としても適格なことが問われます。

関連団体・組織

全国民生委員児童委員連合会

https://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/