保健医療機関で患者や家族に対し、経済的、心理的、社会的な相談に応じるとともに、関係機関との調整を図り、患者が自立した生活を送ることができるよう支援する

しごとの内容

疾病や心身の障害などに悩む患者やその家族が安心して医療を受けることができるよう保健・医療上の経済的、心理的、社会的な問題に対して相談に応じたり、関係機関や職員との連絡・調整に努め、社会復帰の促進を図ったりします。MSW(Medical Social Worker)とも呼ばれています。

具体的には、患者のプライバシーを保護しつつ、治療費や生活費の負担をはじめ、医師の指示にもとづく医療機関の受診や入院、在宅療養中の家事や育児、子どもの教育、患者同士や職員、家族との人間関係の調整、転院先の紹介、退院後の福祉施設の活用や住宅の確保、就職、関係機関や職種による在宅療養などを援助することを通じ、患者の社会復帰を図ります。とりわけ、転院の必要な患者や障害が残る患者などに対しては、適切な転院先やリハビリテーション施設、在宅医療支援サービスなどの情報の整理、地域の医師会や福祉事務所、社会福祉協議会、福祉施設などの関係機関との連絡・調整、ボランティアの育成など、幅広いソーシャルワークの知識と技術が求められます。

ただし、国家資格ではないうえ、業務上の位置づけもはっきりしていないため、自分で業務を開拓していかなければならない厳しさがありますが、やりがいはあります。

主な職場

一般病院、精神科病院、診療所、保健所・保健センター、介護老人保健施設

将来性

人口の高齢化の進行に伴って慢性・難治性疾患の罹患者が増加し、かつ精神医療や高齢者医療の問題が顕在化しつつあるため、その役割が重要視されています。また、病院では退院支援を行う医療福祉の専門職として位置づけられているだけに今後も有望です。

従事者数

2万7,495人(医療施設で働く社会福祉士、精神保健福祉士、医療社会事業従事者の数。2020年10月現在)

出典:「令和2(2020)年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況」結果の概要|厚労省

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/20/dl/02sisetu02.pdf)

勤務形態

基本的には日勤ですが、介護老人保健施設などの場合、遅番もあります。また、夜間や休日に行われる患者の会などのグループワークに対応することもあります。

給与水準

公立の場合、公務員給与規定にもとづきます。民間の場合もほぼ地方公務員並みか、若干高めで、月収15 〜30万円と地域によってばらつきがあります。

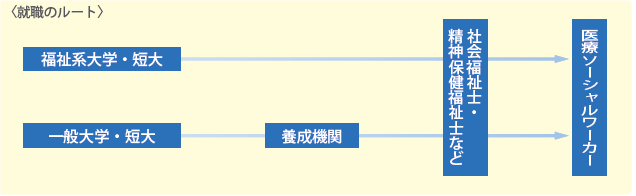

就職のルート

社会福祉士、または精神保健福祉士の有資格者に限定される傾向にあります。

就職のポイント

福祉系大学、または短大に進学し、社会福祉主事任用資格を取得する、もしくは一般大学や短大を卒業後、養成施設で理論と実技を修得し、社会福祉士、あるいは精神保健福祉士の国家試験に合格すればより有利です。

関連団体・組織

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会

https://www.jaswhs.or.jp/