���F�S���t

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�ߑO |

���� |

|

�������� |

10�F00�`12�F00�i120���j |

|

�㎋���ҁi1.3�{�j |

10�F00�`12�F40�i160���j |

|

�_�����ҁi1.5�{�j |

10�F00�`13�F00�i180���j |

|

�ߌ� |

���� |

|

�������� |

13�F30�`15�F30�i120���j |

|

�㎋���ҁi1.3�{�j |

14�F00�`16�F40�i160���j |

|

�_�����ҁi1.5�{�j |

14�F00�`17�F00�i180���j |

�@�������̍��ڂƏo�芄����

|

�����̍��� |

�o�芄�� |

|

|

�@���F�S���m�Ƃ��Ă̐E�ӂ̎��o |

��U�� |

|

|

�A�������\�͂Ɛ��U�w�K |

||

|

�B���E��A�g�E�n��A�g |

||

|

�C�S���w�E�Տ��S���w�̑S�̑� |

��R�� |

|

|

�D�S���w�ɂ����錤�� |

��Q�� |

|

|

�E�S���w�Ɋւ������ |

��Q�� |

|

|

�F�m�o�y�єF�m |

��Q�� |

|

|

�G�w�K�y�ь��� |

��Q�� |

|

|

�H����y�ѐl�i |

��Q�� |

|

|

�I�]�E�_�o�̓��� |

��Q�� |

|

|

�J�Љ�y�яW�c�Ɋւ���S���w |

��Q�� |

|

|

�K���B |

��T�� |

|

|

�L��Q�ҁi���j�̐S���w |

��R�� |

|

|

�M�S����Ԃ̊ώ@�y�ь��ʂ̕��� |

��W�� |

|

|

�N�S���Ɋւ���x���i���k�A�����A�w�����̑��̉����j |

��X�� |

|

|

�O���N�E��ÂɊւ���S���w |

��X�� |

|

|

�P�����Ɋւ���S���w |

��X�� |

|

|

�Q����Ɋւ���S���w |

��X�� |

|

|

�R�i�@�E�ƍ߂Ɋւ���S���w |

��T�� |

|

|

�S�Y�ƁE�g�D�Ɋւ���S���w |

��T�� | |

|

㉑�l�̂̍\���Ƌ@�\�y�ю��a |

��S�� | |

|

㉒���_�����Ƃ��̎��� |

��T�� | |

|

㉓���F�S���t�ɌW���鐧�x |

��U�� | |

|

㉔���̑��i�S�̌��N����Ɋւ��鎖�����j |

��Q�� | |

�o�T�F�u���F�S���t�����o���E�u���[�v�����g�v�b��ʍ��c�@�l���{�S�����C�Z���^�[

���i�Ґ�

1,491�l�i2023�N5�����݁j

�o�T�F�u��U����F�S���t�����i�ߘa�T�N�T��14�����{�j���i���\�ɂ��āv�b�����J����

(https://www.sssc.or.jp/touroku/tourokusya.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33490.html)

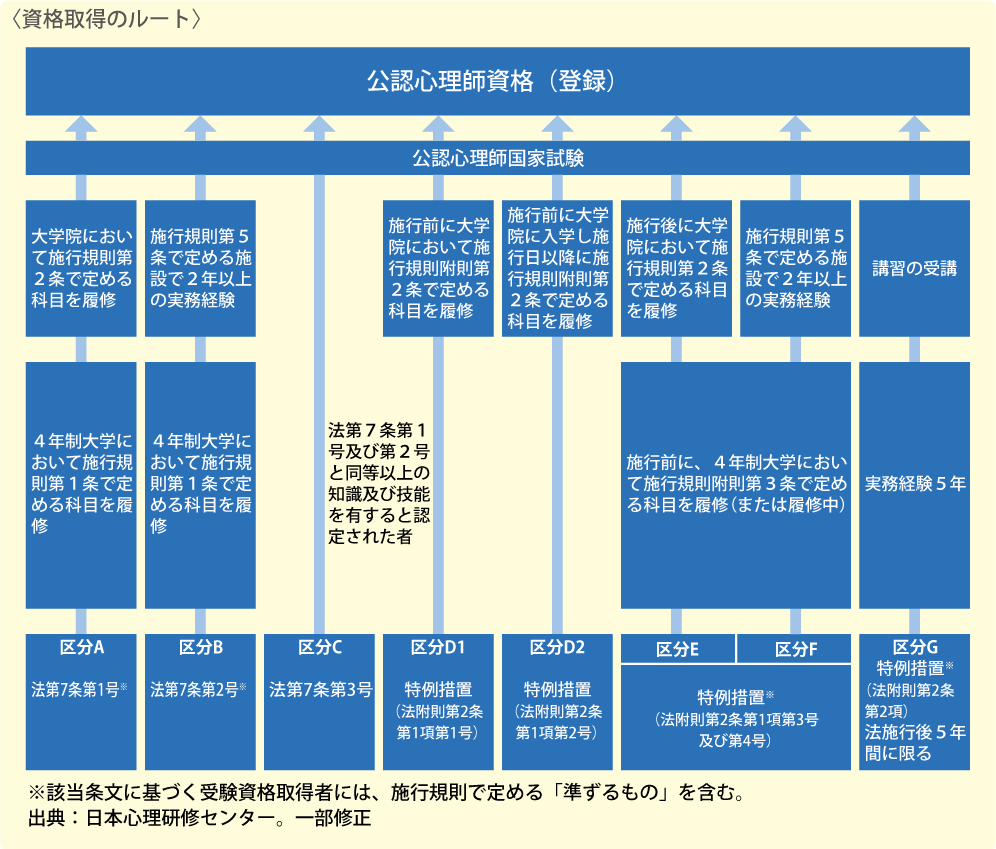

���i�擾�̃��[�g

�@���F�S���t�������i�ɂ͈ȉ���8�̃��[�g������܂����A��{�I�ɂ�4�N����w�ŏ���̉Ȗڂ𗚏C��A��w�@���C������A�܂��͎����o����ςނȂǂ��K�{�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�Ȃ��A���C���ׂ��Ȗڂ⎩�������ۂɂǂ̋敪�ɊY�����邩�ǂ����͓��{�S�����C�Z���^�[�̃z�[���y�[�W�Łu�̎�����v���Q�Ƃ��Ă��������B

���i�擾�̃|�C���g

�@�Տ��S���m�Ɠ��l�A���i��ɂ͊�{�I�ɂ͑�w�@�܂Ői�݁A���̉Ȗڂ𗚏C���邱�Ƃ����߂��܂��B�܂��A���������{���Ă�����{�S�����C�Z���^�[�̃z�[���y�[�W�Ȃǂŏ��Ă��������B

�֘A�c�́E�g�D�i�S�Ћ��j

��ʍ��c�@�l���{�S�����C�Z���^�[