�@��Â��߂����ω��Ɍ��������u����@�\�a�@�̖����Ə��F�v���v�ɂ��Č������d�˂Ă��������J���Ȃ́u����@�\�a�@�y�ђn���Îx���a�@�̂�����Ɋւ��錟����v�i���������c�W�ƁE�������ۈ�Õ�����w�w���X�f�[�^�T�C�G���X�Z���^�[�����^�����j�́A6��25���ɑ����I���^���I���A�T�˂Ƃ�܂Ƃ߂Ɏ������B

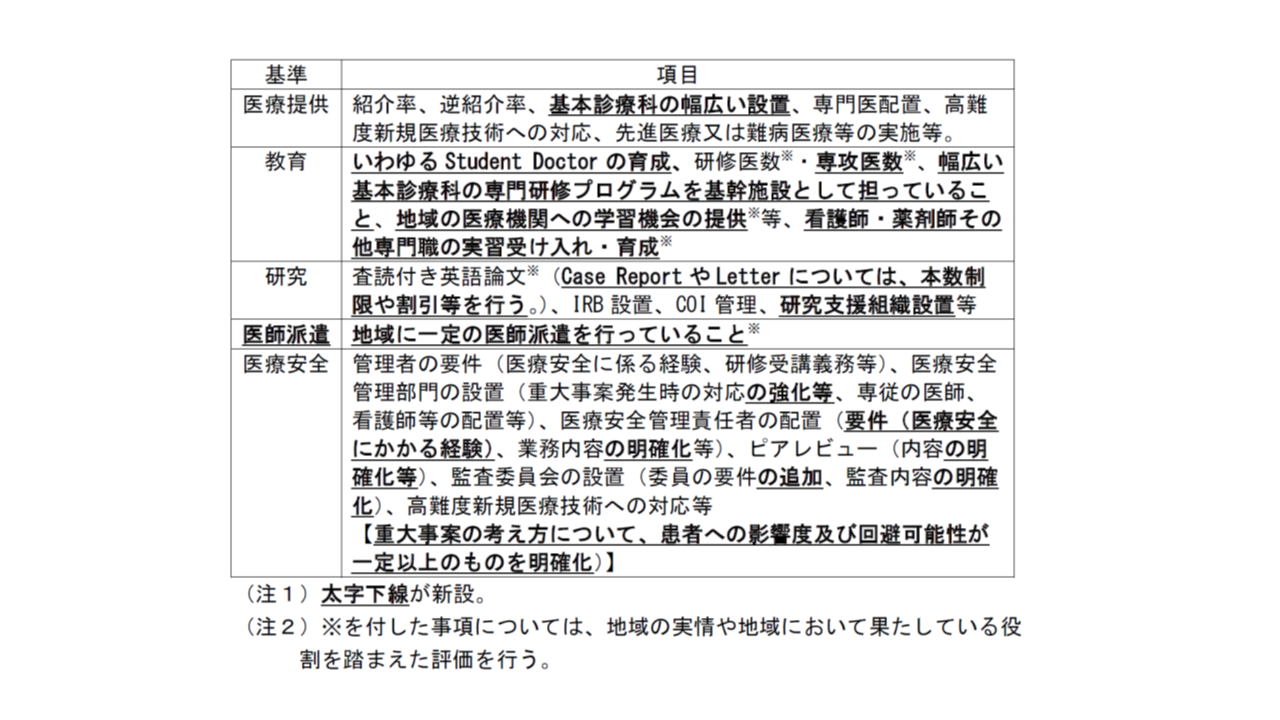

�@���Ȏ����ǂ��������u�Ƃ�܂Ƃ߈āv�́A����@�\�a�@�ɋ��߂�������Ƃ��āA�]���̇@���x�̈�Â̒A�A���x�̈�ËZ�p�̊J���y�ѕ]���i�����j�A�B���x�̈�ÂɊւ��錤�C�i����j�A�C��Âɂ����鍂�x�̈��S�m�ہi��È��S�j��4�{���ɉ����āA�V���Ɂu�n��ւ̈�t�h���v�Ƃ���������������B�����āA���F�v���ɂ��āA(1)���ׂĂ̓���@�\�a�@���������ׂ��x�[�X���C���́u��b�I��v��(2)���������e�a�@�̎��g�݂���悹�ŕ]������u���W�I��v��g�ݍ��킹���A�g�Q�i�\���h�̕]���̌n�ɍĕ҂���\�\�Ƃ������e�B

�@������ł͈٘_�͂Ȃ��A���̓��̋c�_�̓��e�Ŏ�̕��������̂����A���ʂɂ��g�������J�Áh���o�Đ����ɂƂ�܂Ƃ߂�B���̌�A�W�@�߂�ʒm�̉����ɒ��肷�闬��ƂȂ�B

���x�Ȉ�Â����{����̐��E�\�͂������88�̕a�@�f�Õ�V��̗D���A���҂͏Љ

�@����@�\�a�@�́A��Ö@��4����2�̗v�������Č����J����b�̏��F�����u���x�Ȉ�Â����{����̐��E�\�͂�������a�@�v�̂��ƁB�a������400���ȏ゠��A���x�Ȉ�Ë@��E�{�݂�������Ă��āA���A�����Ƃ��ē��ȁA�O�ȁA���_�ȁA�����ȁA�畆�ȁA��A��ȁA�Y�w�l�Ȗ��͎Y�ȋy�ѕw�l�ȁA��ȁA���@��A�ȁA���ː��ȁA�~�}�ȁA�]�_�o�O�ȁA���`�O�ȁA���ȁA�����ȁi�W�Ԑf�Éȁj���J�o�[���A��t���ʏ��2�{�ȏ�i�����͐���j�z�u����Ă��āA���x��Â̒E�]���E�J���E���C�E��È��S�̊m�ۂ����H�ł��Ă��邱�Ɓ\�\�Ȃǂ̊�����K�v������B�����̋@�\��̐��̈ێ����\�Ȃ悤�ɁA����@�\�a�@�̐f�Õ�V�_���́A���ʂɍ����ݒ肳��Ă���B

�@�Љ�������Ƃ��Ă���A�Љ����������ɒ��ڎ�f�ɖK��銳�҂�A���@�ւ̏Љ��f���Ď�f�𑱂��銳�҂ɑ��ẮA�u�lj����S�v�i���f���I��×{��܂��͍Đf���I��×{��j������ׂ��g�`���h���A����@�\�a�@�ɂ͉ۂ����Ă���i���N�ی��@��70���3���A�×{�S���K����5���3���j�B

�@���݁A����@�\�a�@�ɏ��F����Ă���̂́A��w�a�@�{�@�i79�{�݁j�̂ق��A�������ۈ�Ì����Z���^�[�a�@�A�����z��a�����Z���^�[�A���������Z���^�[�����a�@�Ȃ�9�{�݂����������v88�{�݂ł���B

�ڂ₯�����@�\�a�@�́g�֊s�h

���܂�u��t�h���v�u�Ō�̍ԁv�ւ̊���

�@����@�\�a�@�̐��x�n�݁i����5�N4���`�j���炷�ł�30�N�]�o�߂��邪�A���̊ԁA��Â��߂����͑傫���l�ς�肵�Ă����B���x��Â����{����a�@�͓���@�\�a�@�ȊO�ɂ��L����������A�܂��u�n���Îx���a�@�v�u�Տ��������j�a�@�v�u��a�f�ØA�g���_�a�@�v�u����Q�m����Ë��_�a�@�v�ȂǕʓr�̕a�@�ތ^�����X�Ɛ݂����A���ΓI�ɓ���@�\�a�@�̈ʒu�Â����B�������Ă���B

�@���̈���A����̖{�i�I�Ȑl��������l���\���̕ω��ɑΉ������鎝���\�Ȉ�Ò̐����\�z���邤���ŁA�@��t�݂����邽�߂́u��t�h���@�\�v�A�A���E���G���������Ǘ�ւ̑Ή���O���~�}��S���u�L��̐f�Ë@�\�v�i������u�Ō�̍ԁv�Ƃ��Ă̋@�\�j�A�B��t�₻�̑��̈�Ï]���҂��琬�E��������u���@�\�v���v�������悤�ɂȂ��Ă����B

���ׂĂ̓���@�\�a�@���������ׂ��u��b�I��v��

�e�a�@�̎��g�݂���悹�ŕ]������u���W�I��v

�@�����ŁA����̂Ƃ�܂Ƃ߈Ăł́A��w�a�@�{�@�ł������@�\�a�@�Ɋ��҂��������ɂ��āA���̂悤�ɐ������ꂽ�B

�@���@�l������������茰���ɐi��2040�N������������ƁA���x�̈�ÒA��t�h���@�\���܂߁A�n���Âɂ����������ϋɓI�ɉʂ������Ƃ�����w���҂����

�@���@��ÒȊO�ɂ��A��w�����܂ސl�ވ琬�E�������w�̐i���ɂ���^���錤���J���̐��i��S���@�ւł���A�L�x�Ȉ�Î����������p������荂�x�Ȏ�g���]�܂��

�@����ɂ��킹�āA���F�v�����������B���s�ł͊�����Ă��邩�ۂ����]������A�������Ă���ƔF�߂���Έꗥ�ɏ��F�����A�f�Õ�V��̃����b�g�Ƃ��������闬��ƂȂ��Ă��邪�A�Ƃ�܂Ƃ߈Ăł́A(1)���ׂĂ̓���@�\�a�@���������ׂ��x�[�X���C���́u��b�I��v�ƁA(2)���������e�a�@�̎��g�݂���悹�ŕ]������u���W�I��v��g�ݍ��킹���A�g�Q�i�\���h�̕]���̌n�ɍĕ҂��邱�Ƃ��N���Ă���B

�u�����f�Éȁv�ȂǂR�Ȃ�K�{���A

�a�@�Ǘ��҂��u��t�h���̑S�̑��v��c�����ĕ�

�@�u��b�I��v�ɂ��ẮA���s�̏��F�v���i�S�v���j�����ƂɁA�u��t�h���v��������5�{���̍\���Ƃ��A���g���g�[������i���\�j�B���ɁA�f�ÉȂɂ��āA����܂ŕW�Ԃ����߂��Ă�����q�̐f�ÉȂɉ����A�V���Ɂu�a���f�f�ȁv�u�Տ������ȁv�u�����f�Éȁv��3�̐ݒu�����߁A���킹�Đ�匤�C�v���O�����̊�{�݂ƂȂ邱�Ƃ����߂邱�ƂƂ����i���������̌o�ߑ[�u��݂���j�B

�@�܂��A��t�h���ɂ��ẮA�a�@�Ǘ��҂���t�h���̑S�̑���c�����A�n���Í\�z���t�m�یv��Ƃ̐����Ɋւ���Ƃ��킹�Ď��ѕ��s�����ƁA�h�������h����̋���̐��⏈���ɂ��ă`�F�b�N�@�\���ʂ������Ƃ����߂���̂Ƃ��Ă���B

�@�u���W�I��v�ɂ��ẮA��ÒE����E�����E��t�h����4�v���Ŋ��ݒ肵�A���ꂼ��̊�ɏƂ炵�Ċe�a�@������I�Ȏ��g�ݏ�]���̂����A���ʂ����\������̂Ƃ����B�Ȃ��A��̐ݒ�ɂ������ẮA�X�̕a�@�ɂ͂�����Ƃ����������n��̎���ɂ���Ċ�B��������������Ȃ��̂ƂȂ�Ȃ��悤���ӂ�����̂Ƃ��A����Ɉ�t���s�����Ă���g�����s���n��h�ň�Â���Ă��邱�Ǝ��̂�]��������j�������B

�\�@��b�I�

�o�T�F�����P�u����@�\�a�@�̂�����Ɋւ���Ƃ�܂Ƃ߁i�āj�v, 3P

��w�a�@�{�@�ȊO�����l�̌�����

������Ȃ��Ȃ�a�@�́u���P�v���o�v�œ��ʎw�葱�s

�@��w�a�@�{�@�ȊO��9�a�@�i�������ۈ�Ì����Z���^�[�a�@�A�����z��a�����Z���^�[�A���������Z���^�[�����a�@�A���������Z���^�[���a�@�A������L���a�@�A�É�����Z���^�[�A��㍑�ۂ���Z���^�[�A���m������Z���^�[�A���H�����ەa�@�j�ɂ��ẮA��f�̑�w�a�@�{�@�ɂ����錩�����Ɓu���l�ɍl���Ă������Ƃ��K���v�Ɛ������ꂽ�B

�@���F�v���̌������̌��ʁA��b�I��������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�a�@�ɂ��ẮA��������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�u���ʂ̊ԁA���P�v��̒�o�y�ѓ��Y�v��Ɋ�Â��Ή������߂邱�ƂŁA���������A����@�\�a�@�Ƃ��Ď�舵�����Ƃ��l������v�Ƃ����B

��Ë@�\�̏W�A�ǂ����u���[�_�[�V�b�v�v���Ƃ�H

�@���̓��̌�����ł́A�u���W�I��v�Ɋւ��āA�u��b�I��Ɉʒu�Â���ꂽ�T�{���̂����A���W�I��ɂ͈�È��S�����L����Ă��Ȃ��B���̂܂܂ł́A�w��È��S�́A���W�I��Ƃ��Ă͍���Ƃ��������Ȃ��x�Ƃ������b�Z�[�W�Ǝ���Ă��܂����˂Ȃ��v�ƏC�������߂�ӌ����o���ꂽ�ق��A�]���E���\�݂̍���ɂ��āA�u���W�I��Ɋ�Â�����I���g�݂̕]���E���\���i�߂A�W�����̌X�������܂�̂ł͂Ȃ����B�e��w�̓��F�̂����g���ߏ�ɕ������Ȃ�Ȃ��悤�A�e��w�̍H�v���c��悤�Ȑ��x�v�����҂������v�ƒ���������ꂽ�B

�@�܂��A����@�\�a�@���ʂ����ׂ������Ƃ��āA�u�}�����@�\�̏W�Ƃ�������O�i������ɂ́A�N�������[�_�[�V�b�v���Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����@�\�a�@���ǂ����[�_�[�V�b�v����邩�Ƃ������Ƃɂ��Ă̕]�����A����l���Ă������������v�Ƃ����ӌ����o����A����ɑ��Ắu��w�a�@���\�����Ă��܂��ƒn��̈�Ò̐��̕���ɂȂ��肩�˂Ȃ��B���ꂼ��̒n�搫�����܂��A�o�����X���ǂ���邩���|�C���g�ɂȂ�v�ƌ�������ӌ�����N���ꂽ�B

�@�S�̂Ƃ��Ĉ٘_�E���Έӌ��͂Ȃ��A�K�v�ӏ��̕��������̂����A���ʂɂ��g�������J�Áh���o�Đ����ɂƂ�܂Ƃ߂邱�ƂƂ��ꂽ�B

�@���ߊ���ŁA�����J���Ȉ㐭�ǂ̐X���h�q�ǒ����A�u����@�\�a�@�́A���ꂼ��̒n��ň�̂ƂȂ��Ĉ�Â���邽�߂̊�Ղł���A���̖����́A����܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă����B���܂Ƃ߂Ɍ����ĊF�l�̂��͂����������Ȃ��琬�ĂāA�ڍׂȐv�ɐi�݁A���̌�̐��x�����Ɍ������i�����X�s�[�f�B�[�ɐi�߂Ă܂��肽���v�ƓW�]�������Ă��������s�����B