��P��F��Q�����T�[�r�X����V����ŋ��߂���O���[�v�z�[���̖����ω�

�O���[�v�z�[���ދ�����肵���n��ڍs���ł��鐧�x��

�@2024�i�ߘa6�j�N�x�̏�Q�����T�[�r�X����V����i�Ȍ�A�������j�ɂ����āA���߂Ēn��ڍs�ɑ��Ă̕]�����Ȃ���܂����B1989�N�ɒm�I��Q�Ҍ����̃O���[�v�z�[���̐��x���i���_����Ғn�搶���������Ɓj���s���Ă���35�N���āA���̊��҂����������傫���ω����Ă��܂��B�����͒m�I��Q�҂݂̂�ΏۂƂ��A���l�ŋ����̐����𑗂邱�ƂɎx�Ⴊ�Ȃ����x�ɐg�ӎ������ł��Ă��邱�ƁA�A�J�i�����I�A�J���܂ށj���Ă��邱�ƁA���퐶�����ێ�����ɑ�����������邱�ƁA�������ɓ����{�݂̑[�u���������Ă��邱�Ɠ��̏���������A�Ώێ҂͂��̂��ƌ��肳��Ă��܂����B�����܂ł��A�����{�݂ł͂Ȃ��A�n��̂Ȃ��ɂ���{�݂Ƃ����ʒu�Â��ł����B����̓O���[�v�z�[���̐��x�v�ɂ݂�����ω��ƁA�o�c�헪��ޏ��A�����ɕ����čl���Ă����܂��B

�@2013�N����̏�Q�ґ����x���@���ɂ�����O���[�v�z�[���ł́A��Q�҂̒�`�ɓ�a�����lj�����A�P�A�z�[���̃O���[�v�z�[���ւ̈ꌳ�����Ȃ����ȂǁA���̖����͕ω��������Ă��܂����B��{�I�ȃO���[�v�z�[���̖����Ƃ��ẮA�n��̂Ȃ��ɑ��݂��A������ƒ�I�ȕ��͋C�̂Ȃ��ł̐����̏ꏊ����A�J��ɒʂ�����A�O���[�v�z�[�����ł̎������������𑗂�Ƃ������ړI�ł���A�Ώێ҂��g�[���Ă����̈ʒu�Â��ɂ͑傫�ȕω�������܂���ł����B

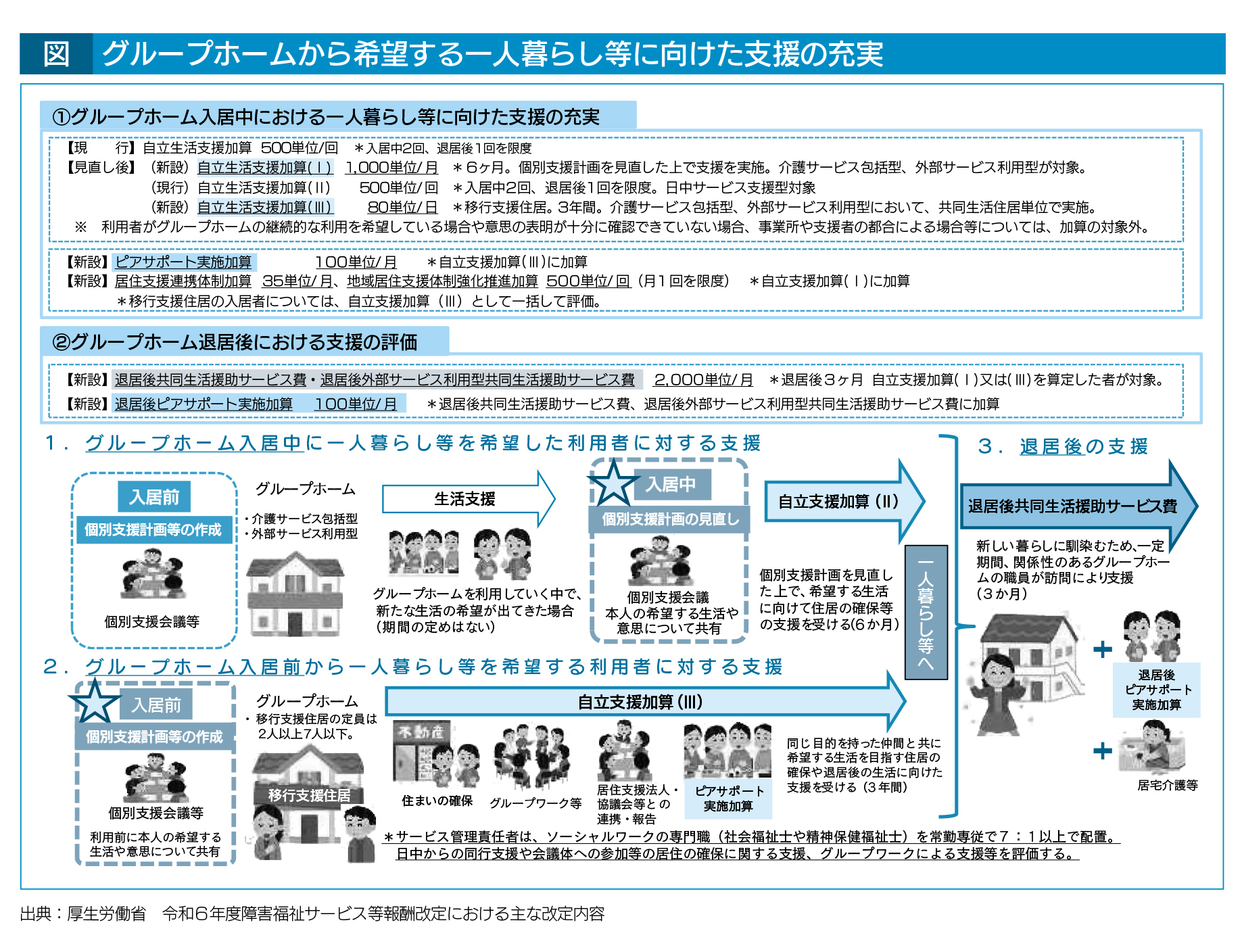

�@�������A����̉���ł̓O���[�v�z�[�����o�邱�ƁA�����ďo����̎x���ɑ�����Z���n�݂���Ă��邱�Ƃ�����|�C���g�ƂȂ�܂��i�}�j�B�Ƃ��ɃO���[�v�z�[�������l��炵������]�������p�҂ɑ���x���ɑ��ẮA���������x�����Z�T�i1,000�P�ʁ^���E6�J������j���V�݂���A���݂��łɓ������Ă��闘�p�҂ɑ��Ă��A��l��炵���ɑ��鑊�k�x���ɂ��č����]���ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�ڍs�x���Z���̓������܂��͑ދ���̈����Ԃɂ�����s�A�T�|�[�g�̐�含��]��������Z���A���������x�����Z�V�i80�P�ʁ^���E���p����3�N�ȓ��A���N�̏ꍇ���z���Z�j�Ƃ��ĐV�݂���܂����B����́A�O���[�v�z�[���̓����O�����l��炵������]���闘�p�҂ɑ��A�W���I�Ȏx����]���������̂ƂȂ�܂��B

�@�����̉��Z�̑n�݂̒P�ʐ���Z��\���Ԃ��ӂ݂�ƁA���p�҂̈ӎv�Ɣ\�͂��m�F�ł����ꍇ�ɂ����ẮA�ϋɓI�Ɏ����x���Ɍ����ďW���I�Ȏx�������邱�Ƃɑ������]�����Ȃ���Ă��邱�Ƃ����������܂��B�O���[�v�z�[���̗��p�҂̓����Ƃ��āA���p�҂܂��͂��̉Ƒ����A�Z�܂��Ɋւ��ĐϋɓI�Ɋ�]��`�������ł͂Ȃ����Ƃ��������A����e�����ŁA����I�ɒn��Љ�Ƃ̂������������Ȃ��琶���𑗂邱�Ƃ���]�����ꍇ�������A���ʂƂ��ē����{�݂ƕς��Ȃ��ʒu�Â��ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��w�i�ɂ���܂��B��Q�ґ����x���@���̏�Q�Ҏ{��̖ړI�ł́A�����̈ꕔ�̂݃T�[�r�X���p�����A��{�I�ɂ͎������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���Ƃ���ł�����A����̕�V����ł͈�l��炵���ɑ��鎖�Ə����̓����������x�]���������̂Ƃ�����ł��傤�B

�@�܂��A�ދ���ɂ����Ă��A�ދ��㋤�����������T�[�r�X��E�ދ���O���T�[�r�X���p�^�������������T�[�r�X��2,000�P�ʁ^���i�V�݁j��3�J���i�K�v�ȏꍇ��6�J���j�����x�Ƃ��ĎZ��ł���Ƃ��Ă���A�ދ���̐����ɂ����Ă������T�[�r�X���r�ꂸ�A���肵���n��ڍs���ł���悤�Ȑ��x�v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ƃ����܂��B���������x�����Z�T�Ƒދ��㋤�����������T�[�r�X��E�ދ���O���T�[�r�X���p�^�������������T�[�r�X���6�J�����Z�肵���ꍇ�A1��8,000�_�ɂ��̂ڂ�A�N�Ԃł̑Ώێ҂������Ȃ�قnjo�c�ʂł̃v���X�C���p�N�g�ɂȂ���K�͂̉��Z�ƂȂ��Ă��܂��B�����̎��Ə����^�c���Ă���@�l�ɂ����ẮA��l��炵���ɑ��Ăǂ̂悤�Ɏ�舵�������A�o�c���Ǝ����ґ��ňӌ����������Ă������Ƃ������I�ȉ^�c�ɂȂ����Ă����ƍl�����܂��B

�ӌ��m�F�}�j���A���̍쐬��2026�N�x����`����

�@�O�q�̓��e�̓O���[�v�z�[���̏o���{��ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł��܂����A�����Ƃ��ẮA��Q�҂̓����{�݂�a�@����̒n��ڍs��i�߁A��Q�҂Ƃ��̉Ƒ����n��ɂ����Ĉ��S���Ēn�搶���𑗂��悤�A�O���[�v�z�[�����M�ƂȂ�悤�n�搶���x�����_���̐����̐��i���������Ă��܂��B

�@�������ɂ����Ă͂��ׂĂ̎{�ݓ����҂ɑ��āA�n�搶���ւ̈ڍs�Ɋւ���ӌ���{�݊O�̓��������n�T�[�r�X�̗��p�̈ӌ��ɂ��Ċm�F���A�{�l�̊�]�ɉ������T�[�r�X���p�ɂȂ�悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��K�肳��܂����B�]�O��������{�݂ɂ����Ă͒n��ڍs�̐��i�A�ӎv����x���̐��i�A�{��Ƃ��Ẵx�b�h���̍팸���Ȃ���Ă��܂������A����̉���͂���w���ݍ����e�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�Ƃ��ɁA�@�n��ڍs����ю{�݊O�̓����T�[�r�X�̈ӌ��m�F���s���S���҂�I�C���邱�ƁA�A�ӌ��m�F�̋L�^��ӌ��܂����ʎx���v����쐬���邱�ƂȂǁA�ӌ��m�F�̃}�j���A�����쐬���Ă��邱�Ƃ�2024�N�x����w�͋`��������A2026�N�x����`�����A�����{�̏ꍇ�͌��Z�Ώہi�i�V�݁j�n��ڍs���ӌ��m�F�̐����������Z5�P�ʁ^���j�ƂȂ�Ƃ����������b�Z�[�W�Ƃ��Ĕ��M����Ă��܂��B����ɂ��A�]�O�̂悤�ȁu�{�l�Ɉӎv�m�F�����Ȃ��v��u�{�ݗ��p���{�l�̂��߂ł���v�Ƃ����������{�ݏ]���ґ��̔��f���ω������Ă����K�v������A�����{�݂̂�������傫���ς���Ă����ƍl�����܂��B�����{�ݗ��p�҂̒n��ڍs�̐�̓O���[�v�z�[�����傽���Ƃ��đz�肳��Ă���A�X���[�Y�Ȓn��ڍs�̂��߂ɂ͎��Ə��Ԃ̏_��ȐE�����m�̘A�g������̉ۑ�ƂȂ�܂��B

�@�O���[�v�z�[���^�c�ɂ����ẮA�������ɂ�����O���[�v�z�[���̏o���Ɠ��������ɒ��Ⴕ�āA�o�c�A�^�c�̗��ʂ���̑���u����K�v������܂��B�O���[�v�z�[���̉^�c�@�l�K�͂ɂ͑傫�ȈႢ������A�K�͂ɂ�肻�̌o�c���Ԃ͈قȂ�܂��B������̏ꍇ���A�o�c�w�Ǝ����҂̊Ԃ̗��p���f��̂��肠�킹���Ȃ���Ȃ��ꍇ�A����̌o�c�w�W�ɑ傫�ȃC���p�N�g�������炷�\�������肻���ł��B