第2回:障害福祉サービス等報酬改定からみえる就労継続支援B型の運営のあり方

収益向上に対す多面性が発生

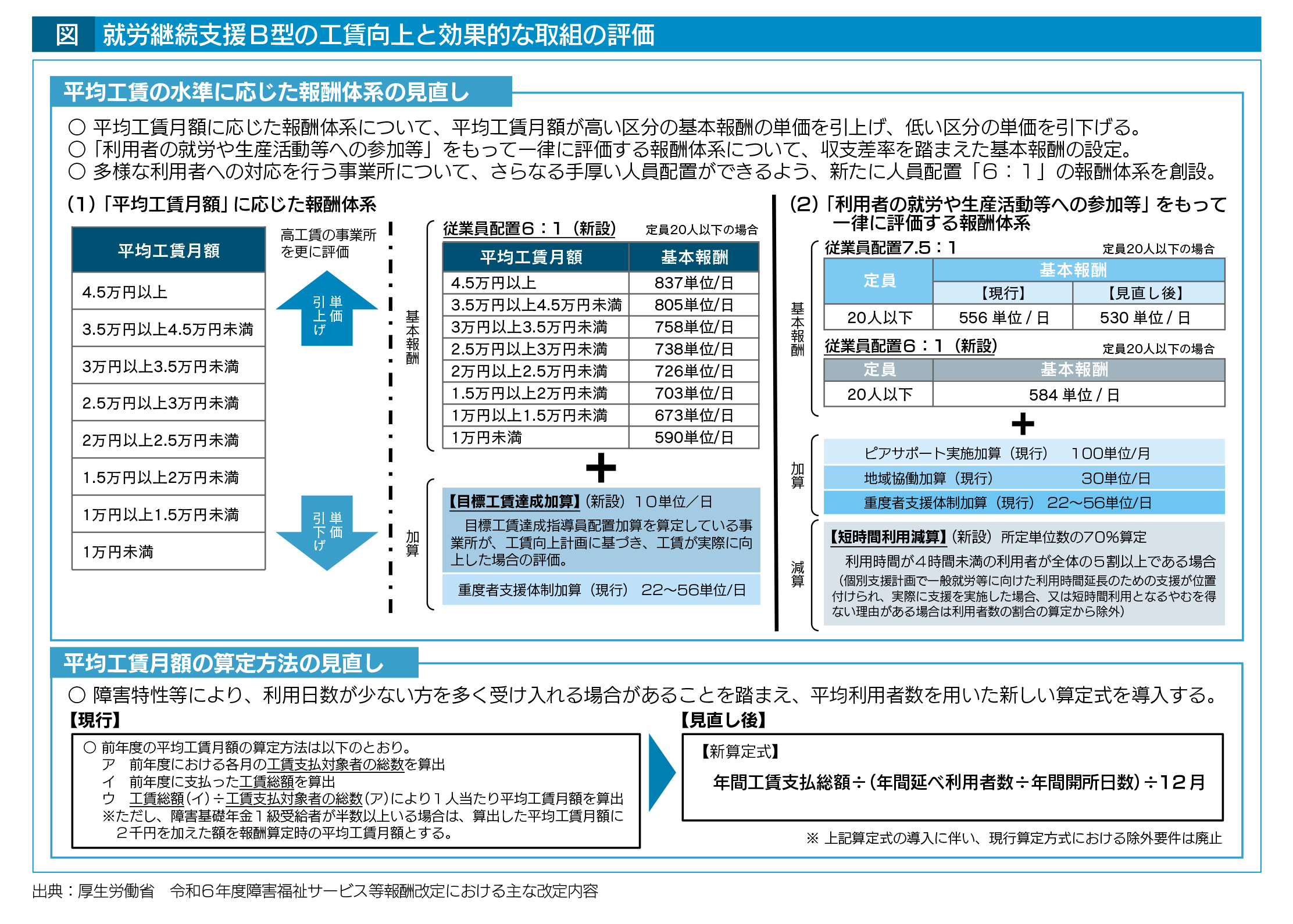

今回は、就労継続支援B型の報酬改定からみえる今後の運営のあり方について考えていきます。就労支援継続支援B型の工賃向上に関しては、2018年度の改定において平均工賃月額に応じた報酬となっており、以前より高い工賃設定の事業所には評価をしていくという考えが示されてきていました。2018年度の改定前には584単位/日(人員配置7.5対1/定員20名以下)であった報酬は、平均工賃月額1万円以上の事業所にはプラス評価、1万円未満の事業所にはマイナス評価となりました。2016年度平均工賃月額の中央値は1万2,238円であり、標準を1万円以上にあわせたと考えられます。

この平均工賃月額の設定は、2024(令和6)年度改定(以後、今回の改定)においても同様に取り扱われており、平均工賃月額1万5,000円未満(人員配置7.5対1)の報酬は引き下げられています。しかし今回の改定の特徴は、工賃のみではなく手厚い人員配置(従業員配置6対1(新設))を評価したことにより、平均工賃月額が低くても、人員配置が手厚い場合には一定の評価をした格好となっています。これは多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができるよう創設されたものです。

利用者の個別性に配慮した報酬の設計が随所になされている改定内容はほかにも、集中的支援加算1,000単位/回(新設)、高次脳機能障害者支援体制加算41単位/日(新設)、送迎加算の対象拡充(指定障害者支援施設と隣接していない施設入所者)、平均工賃月額の算定方法の見直し、福祉型障害児入所施設においては体験利用支援加算の創設(新設)により、地域での一層の就労移行促進の仕組みづくりなどがあげられます。これまでは、平均工賃を上げることにより報酬が上がる仕組みとなっていましたが、事業所の特徴に応じ、幅広く利用者を受け入れることにより報酬が得られるようになっています。現在の事業所の特徴、地域のニーズを踏まえ、収益向上の戦略をたてる必要があります。

また、平均工賃月額の算定方法の見直しは、これまで通所回数が少ない利用者への受け入れを行う事業所においては不利な算定方式になっていましたが、利用者1人当たりの月の生産性ではなく、1日当たりの事業所の生産性が反映される仕組みになり、障害特性により利用日数が少ない利用者の受け入れも積極的にしていくように変化していくことが望まれます。

事業所内人材の明確な役割分担により生産性向上

今回の報酬体系の変化をもってしても、昨今の物価上昇(工賃、事業所運営両面に関係)、人件費の高騰を筆頭にした費用の上昇分を賄うことは簡単ではありません。就労支援継続B型の人材の役割分担に目を向け、個々の生産性を上げることも今後ますます重要な経営手法となっていきます。利用者の工賃に関わる動きとしては、就労継続支援B型事業所では生産活動を行い、利用者はその対価として工賃を受け取るわけですが、一般的には生産活動における費用がかさむほど、工賃の引き上げのためには細かな販売価格設定を要します。しかし実際には、生産活動における価格設定を細かく行っていない事業所が少なくありません。生産活動において必要な経費を事業の担当者と、法人の会計担当者双方で理解をしていないと、生産活動などの事業収入から経費を差し引いた際に十分な工賃が残らないなどということにもなりかねません。工賃の設定後は一般企業同様、十分な工賃が残るような価格設定を行う必要があります。また、指定基準で定める人員配置基準を超えてもっぱら生産活動に従事する職員の人件費も計上可能なため、実際の業務内容を整理したうえで適正な価格設定を行いましょう。生産活動に費用がかからない新たな生産活動の開拓は、福祉人材とは異なるスキルが求められます。地元の企業に飛び込み、仕事の開拓をし、福祉的就労に理解のある企業と共に「生産活動」を創設していく必要があります。シール張りや、名刺の箱詰めなどは代表的ですが、介護施設や病院などの窓清掃などの業務も業務受注可能です。実際介護施設等では人手不足に加え、業務委託費を引き下げたい経営状況であることも多く、双方にメリットとなるでしょう。

また、事業所の安定した運営のためには、集中的支援加算1,000単位/回(新設)、高次脳機能障害者支援体制加算41単位/日(新設)のように、特定の利用者像に対してのケアについて高い専門性と経験、多職種連携に長けた人材が求められるでしょう。新規利用者の受け入れ場面では、利用者個別のニーズを丁寧にくみ取り、事業所内での支援を実現できるか否かを判断する人材が求められます。自事業所で受け入れ困難な場合にも、他事業所の情報をお伝えするなどの丁寧さに欠けると、紹介元との信頼を築くことができません。また、法人の中に複数事業所がある管理者は、事業所によって運営に大きな差が生まれないように管理していくことが求められます。今回の改定においては、一定の条件下において同一敷地内に限らず、管理者の兼務が認められましたし、テレワークもまた同様に管理業務上支障がない範囲で認められました。就労継続支援事業所に従事する全員が、直接的な「利用者の就労継続」に関わるのではなく、人材によって明確な役割分担をすることにより、事業所全体の生産性は格段に向上します。制度改定からみえるメッセージをうまく読み解き、事業所運営に反映させていきましょう。