�@2022�i�ߘa4�j�N�̎��������@�����ł́A�������k�����ꎞ�ی���J�n����ۂɁA�e���ғ������ӂ����ꍇ�������A���O�܂��͕ی�J�n����7���ȓ��ɁA�ٔ����Ɉꎞ�ی��𐿋����铙�̎葱���i�ꎟ�ی쎞�̎i�@�R���j��n�݂��邱�ƂƂ���܂����B2025�i�ߘa7�j�N6��1���Ɏ{�s����܂��B

�@2024�i�ߘa6�j�N3�`5���ɂ����āA18�����̂Ŏ��s�^�p���s���A�����ł̈ӌ����A�Ή��}�j���A���i�āj�̏C�����Ȃ���A2024�i�ߘa6�j�N12��26���ɑΉ��}�j���A���̊m��ł����\����Ă��܂��B���e���݂Ȃ���A���悢�ꎞ�ی�ɂ��čl���܂��B

�u�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R���v��2025�i�ߘa7�j�N6��1������X�^�[�g

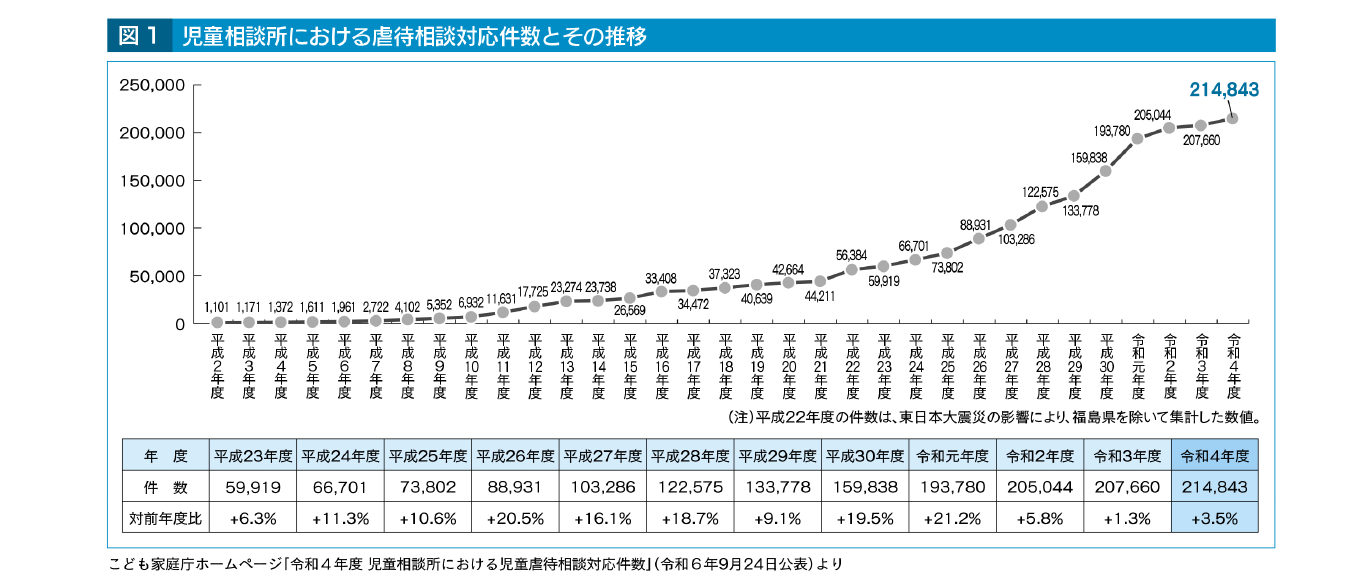

�@�����s�Җh�~�ɑ���ӎ��̍��܂蓙������A�������k���i�S��232�J���j�������s�ґ��k�Ƃ��đΉ����錏���͖��N���������Ă���A2022�i�ߘa4�j�N�x���_�ł�21��4,843���ɂ̂ڂ��Ă���i�}1�j�B

�@���ǂ����s�҂���Ă���ꍇ�̈ꎞ�ی�ɂ��ẮA����܂Ŏ������k�����̌����Ɣ��f�ɂ���čs���Ă������A�ꎞ�I�Ƃ͂������ǂ��̍s���̎��R����������A�e�q�����ƂȂ邱�Ƃ���A2019�i����31�j�N�̍��A�E�����̌����ψ���̓��{���{�ɑ��銩�����i���{�̑�4��E��5�{�Ɋւ��鑍�������j�ł́A�u�������Ƒ����番������ׂ����ۂ��̌���Ɋւ��ċ`���I�i�@�R�������邱�Ɓv�Ɗ�������Ă���B

�@������������A�������k���ɂ�����ꎞ�ی�̎葱���݂̍���Ɋւ��錟����i2020�i�ߘa2�j�N9���`2021�i�ߘa3�j�N11���j�A�Љ�ۏ�R�c�������Љ�I�{����ψ���ŋc�_���s���A�����ψ���̕��i2022�i�ߘa4�j�N2��10���j�ł́A�u�Ɨ����E�������E��������L����i�@�@�ւ��ꎞ�ی�̊J�n�̔��f�ɂ��ĐR������V���Ȑ��x������v�Ƃ��ꂽ�B

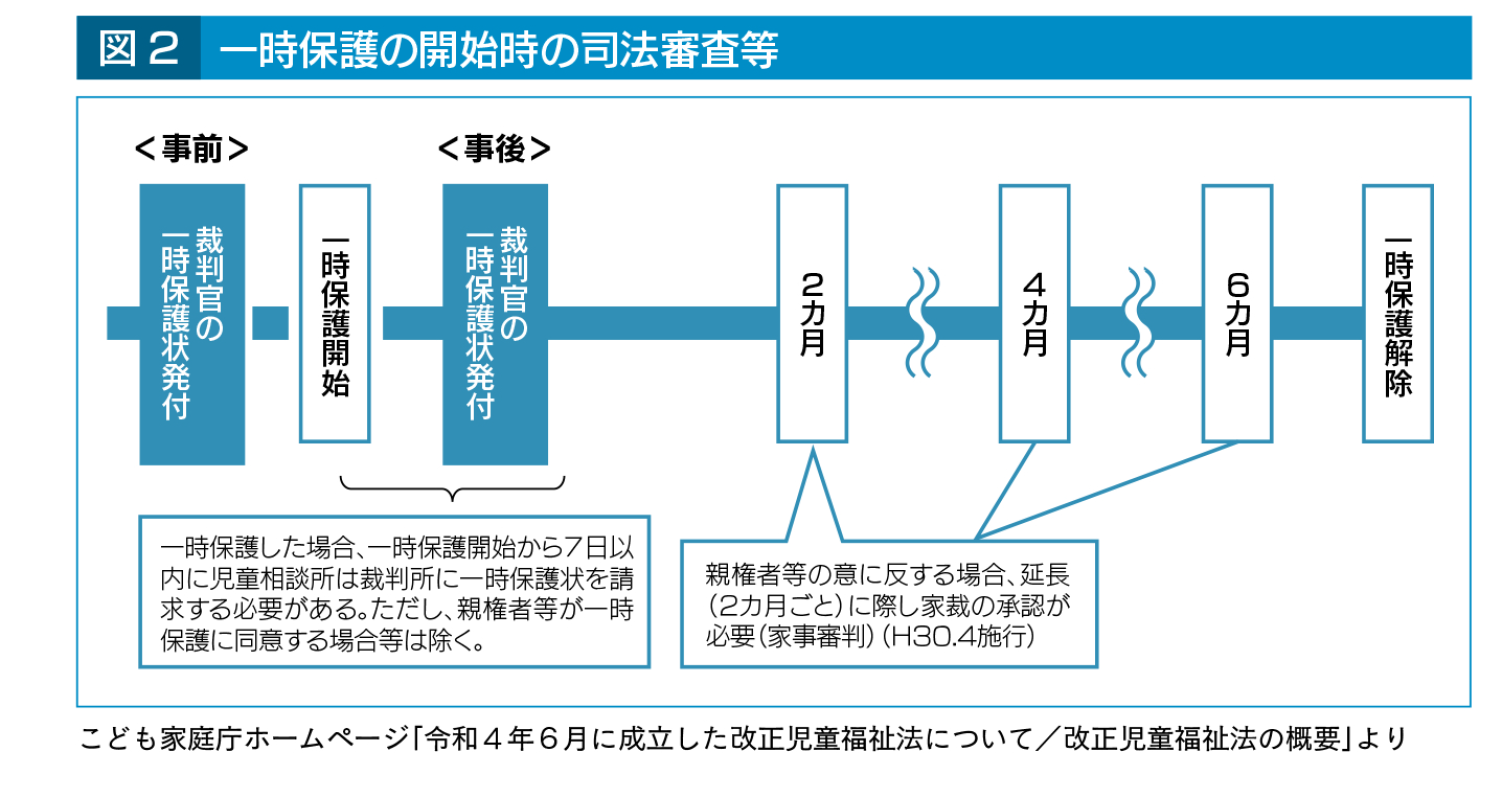

�@���̓��e�܂����u���������@���̈ꕔ����������@���āv�́A2022�i�ߘa4�j�N3��4���ɍ���ɒ�o����A���N6��8���ɐ����B�������k�������ꎞ�ی���s���ɓ������ẮA�e���ғ��̓��ӂ�����ꍇ���������A���̊J�n����7���ȓ��܂��͎��O�ɁA�ٔ����ɑ��Ĉꎞ�ی��𐿋����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ���u�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R���v���x���n�݂��ꂽ�i�}2�Q�Ɓj�B2025�i�ߘa7�j�N6��1������̎{�s�ƂȂ��Ă���B

�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R���̓��e��

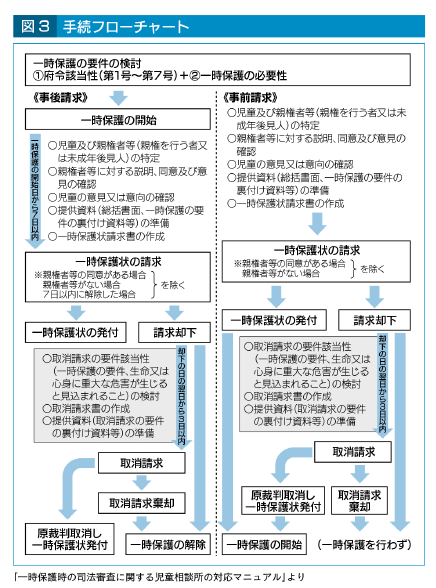

�@�����x�̋�̓I�ȓ��e�́A���̒ʂ�ƂȂ��Ă���i�}3�Q�Ɓj�B

●�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R���̘g�g��

�@�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R���Ƃ��āA��̓I�ɂ́A�������k���������ꎞ�ی���s���Ƃ��́A�ȉ��̏ꍇ�������A�ꎞ�ی���J�n����������N�Z����7���ȓ��i���̊��Ԃ́A�������܂ށj�܂��͎��O�ɁA�ٔ����Ɉꎞ�ی��𐿋����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@ ���Y�ꎞ�ی���s�����Ƃɂ��ē��Y�����̐e�����s���҂܂��͖����N�㌩�l�i�ȉ��u�e���ғ��v�Ƃ����j�̓��ӂ�����ꍇ

�A ���Y�����ɐe���ғ����Ȃ��ꍇ

�B ���Y�ꎞ�ی���J�n����������N�Z����7���ȓ��i�������܂ށj�ɉ��������ꍇ

�@�ٔ����́A�ꎞ�ی�̊J�n�ɌW��ꎞ�ی�̗v���̏[�����ɂ��āA�������k�����ꎞ�ی��̐������܂łɒ����A���W����������Ύނ��A�v���ɔ��f���s���B

●�ꎞ�ی�̗v���̋�̉�

�@�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R���ɂ����āA�ٔ������v�����K�ȐR�����s�����Ƃ��ł���悤�A�ꎞ�ی�̗v����@�߂ɂ����ċ�̓I�ɒ�߂邱�ƂƂ��A�������k�������́A�ȉ��̗v���i�@����чA�j�����ꍇ�Ɉꎞ�ی���s�����Ƃ��ł���ƋK�肳�ꂽ�B

�@�����s�҂̂����ꂪ����Ƃ��A���N�@�i���a23�N�@����168���j��6����6��1���̋K��ɂ�莖���̑��v�����Ƃ����̑��̓��t�{�߂Œ�߂�ꍇ�ɊY�����i�ȉ��u�{�ߊY�����v�Ƃ����j

�A �K�v������ƔF�߂�Ƃ��i�ȉ��u�ꎞ�ی�̕K�v���v�Ƃ����j

�@�ꎞ�ی��̐��������ٔ����́A�{�ߊY����������ƔF�߂�Ƃ��́A���炩�Ɉꎞ�ی�̕K�v���Ȃ��ƔF�߂�Ƃ��������A�ꎞ�ی��t����B

●�ꎞ�ی��̐����葱

�@�ꎞ�ی��̐����́A�{�ߊY��������шꎞ�ی�̕K�v��������ƔF�߂��鎑����Y���Ă�����s���B

�@�܂��A�ߘa4�N���������@�������@�ɌW�镍�ь��c�ɂ����āA��������ѐe���ғ��̈ӌ����ٔ����ɑ����m�ɓ`���悤�K�ȕ�����u������̂Ƃ��ꂽ���Ƃ܂��A�������k�����ٔ����ɒ��鎑���ɂ́A�ߘa4�N���������@�������@�œ������ꂽ�����̈ӌ����擙�[�u���ɂ��c�������ꎞ�ی�ɑ��鎙���̈ӌ��܂��͈ӌ��A�e���ғ��̈ӌ����\�Ȍ��萷�荞�ނ��ƂƂ���B

●�ꎞ�ی��̐����p���̍ٔ��ɑ���������

�@�ꎞ�ی��̐������p�����ꂽ�ꍇ�ɂ����āA�������k�������́A�ꎞ�ی���s��Ȃ���Ύ����̐����܂��͐S�g�ɏd��Ȋ�Q��������ƌ����܂��Ƃ��́A���̂悤�Ȏ���𗠕t���鎑���A�{�ߊY�����y�шꎞ�ی�̕K�v���Ɋւ��鎑����Y���āA���Y�p���̍ٔ������������̗�������N�Z����3���ȓ��Ɍ���A����̍ٔ����Ɉꎞ�ی��̐����p���̍ٔ��ɑ������������s�����Ƃ��ł���B

�@������������ٔ����́A�ꎞ�ی�̊J�n�ɌW��ꎞ�ی�̗v������ю�������̗v���i�ꎞ�ی���s��Ȃ���Ύ����̐������͐S�g�ɏd��Ȋ�Q��������ƌ����܂�邱�Ɓj�̏[������R������B�������k���������������������Ƃ��́A�ٔ����̔��f���m�肷��܂ł̊ԁA���������ꎞ�ی���s�����Ƃ��ł���B

�~���Ȏ��{�Ɍ����Ή��}�j���A��������E���\

�@�����x�̉~���Ȏ��{�̂��߁A�����J���Ȃł�2022�i�ߘa4�j�N8������u�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R���Ɋւ�������ҍ�ƃ`�[���v�ŋc�_���J�n�B���̌�A2023�i�ߘa5�j�N4���̂��ǂ��ƒ뒡�����ɔ����A����ƃ`�[���͂��ǂ��ƒ뒡�Ɉڊǂ���A2024�i�ߘa6�j�N12��26���Ɂu�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R���Ɋւ��鎙�����k���̑Ή��}�j���A���v������E���\�����B

�@���}�j���A������A�ꎞ�ی�̗v���̏ڍׂ��݂Ă����ƁA�ꎞ�ی���s�����Ƃ��ł���͇̂@�u���t�{�߂Œ�߂�ꍇ�v�i�{�ߊY�����j����чA�u�K�v������ƔF�߂�Ƃ��v�i�ꎞ�ی�̕K�v���j�ł���B�ꎞ�ی���s�����ׂĂ̏ꍇ�ɂ����āA�@����чA�̗v������������������K�v������i�ꎞ�ی쌈��ʒm���ɂ́A�ꎞ�ی�̗��R�Ƃ��āA�{�ߊY��������шꎞ�ی�̕K�v�����L�ځj�B

�@�@�́u���t�{�߂Œ�߂�ꍇ�v�i�{�ߊY�����j�̋�̓I���e�́A�ʌf�̂Ƃ���A�ތ^���ƂɊe������Ă���B

�@�A�́u�K�v������ƔF�߂�Ƃ��v�i�ꎞ�ی�̕K�v���j�ɂ��ẮA�����̕����Ɋւ�����I�Ȕ��f�̏d�v������A���̒m������L���鎙�����k�������̍����I�ȍٗʂɈς˂��Ă���B�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R�����s���ٔ����́A��̓I�Ȏ��ĂɌW�鎙�����k�������̈ꎞ�ی�̕K�v���̔��f�d���ׂ����̂Ƃ��A�{�ߊY�����̗v������������Ă���A���炩�Ɉꎞ�ی�̕K�v���Ȃ��ƔF�߂�Ƃ��������A�ꎞ�ی��t���邱�ƂƂȂ�B

�@�ꎞ�ی�̖ړI�Ƃ��ẮA�ً}�ی�܂��̓A�Z�X�����g�i�Z�������w�����܂ށj���K�肳��Ă���B�ً}�ی�́A�����s�҂��̑��̎����̐����E�S�g�Ɋ댯�������A�܂��͂��̊댯�������邨���ꂪ����ꍇ�ɂ����āA�����̈��S��v���Ɋm�ۂ��A�K�ȕی��}�邽�߂ɍs���邱�Ƃ��z�肳��Ă���B�A�Z�X�����g�ی�́A�ً}�ی��Ɉ��������Ă܂��ً͋}�ی�ƕ��s���čs����ꍇ�Ɍ��炸�A�ً}�ی�ł͂Ȃ����̂́A�{����̒����A�����̍s���ώ@�������Ȃ���A�����s�҂��̑��̎����̈��S���m�ۂ��ׂ�����̑��ێ��̂����炩�ɂȂ�Ȃ��ꍇ�̂ق��A�����A�s���ώ@���ɂ�蓾������܂��Ȃ���A��������щƒ�ɂƂ��ēK�ȉ������j�f����ꍇ�i�@��27���1����3���Ɋ�Â��{�ݓ����◢�e�ϑ��̑[�u���̂��Ă��鎙���ɂ����ẮA�[�u�ύX�̗v�ۂ�x�����e�̍Č��������s���ꍇ���܂ށj�Ȃǂɍs���邱�Ƃ��z�肳��Ă���B

�@�Ȃ��A�����̖ړI�ňꎞ�ی���s�����ꍇ�ɂ����āA���̌�ɒ��������s�������ʁA�����s�҂ł���Ƃ͂����Ȃ��ꍇ�����邪�A���}�j���A���ł́u�ی�҂�e���ғ����炷��A���̂悤�ȏꍇ�ɓK�ȕی�ł������Ƃ����邱�Ƃ͐S���I�Ɏ���ɂ�������������B�K�v�Ȉꎞ�ی���S�O�Ȃ��s�����Ƃ͏d�v�ł��邪�A�ꎞ�ی���s���������k���Ƃ��ẮA���̂悤�ȕی�҂�e���ғ��̐S��ɂ��z�����A�������̑Ή��J�ɍs�����Ɓv�Ǝ����Ă���B

18�����̂Ŏ��s�^�p�����{

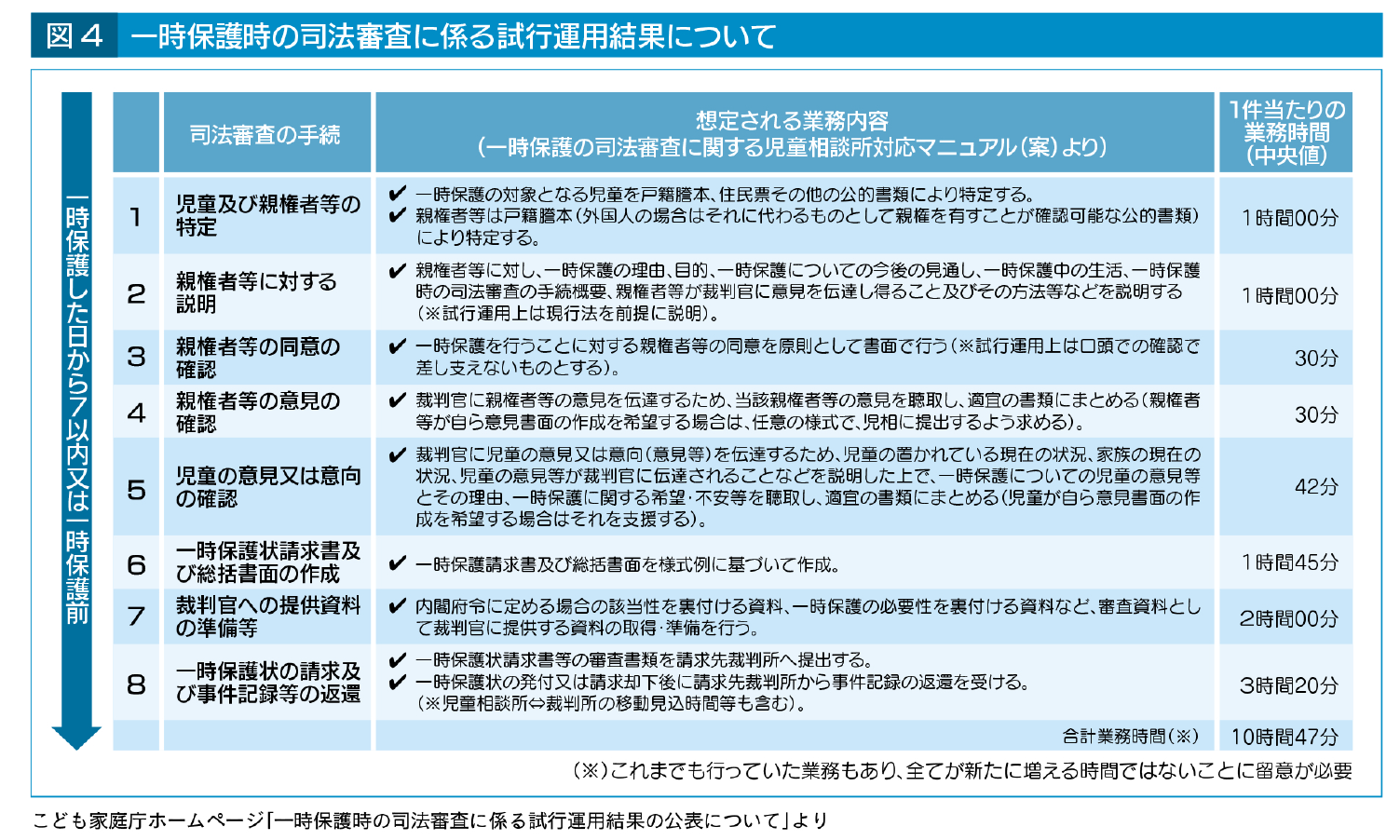

�@����ɁA�}�j���A���̍쐬�ƕ��s���āA�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R���ɌW�鎎�s�^�p�i2024�i�ߘa6�j�N3�����{�`5�����{�j���A����Ō��肵��18�����̂̎������k���ōs���Ă���B���ۂɐi�s���Ă��鎖�Ăɂ��āA�}�j���A���i�āj�ɉ����Ĉꎞ�ی���܂ł̈�A�̋Ɩ������s�I�Ɏ��H���Ă��炢�A�e�Ɩ��̎��Ή����ԓ����v���������ʂ�����Ă���i�}4�j�B�i�@�R���̎葱���őz�肳���Ɩ����e�ɌW��Ɩ����ԁi1��������̒����l�j�̍��v��10����47���Ǝ�����Ă��邪�A����܂łɂ��s���Ă����Ɩ����e���܂܂�Ă��邱�Ƃ���A���ׂĂ��V���ɑ�����Ɩ����Ԃł͂Ȃ����Ƃɗ��ӂ���K�v������B���ǂ��ƒ뒡�ł́A�u�i�@�R�������ɂ��Ɩ��ʂւ̉e���ɂ��ẮA�Ȃ�������̏����ɂ߂�K�v������A����������c������ƂƂ��ɁA�ɉ����āA�������k���̑̐����K�v�ȑΉ�����������v�Ƃ��Ă���B

�@���̂ق��u�w�ꎞ�ی쎞�̎i�@�R���x���x�̎{�s�ɌW��p���`�v��2025�i�ߘa7�j�N1��30���Ɏ����A���Ƃ��Ĕ��o����Ă���B

���c �r���A�啪���A���s�A���{�A���R���A���ꌧ�A���s�{�A�F�{���A�Q�n���A�D�y�s�A���ꌧ�A���c�J��A��t���A�����s�A���É��s�A�������A�k�C���A�a�̎R���i�\�����j