�@����܂Ől�Ԃ݂̂��Ή��\�Ƃ���Ă�����Ƃ������͍��x�ȍ�Ƃ�l�Ԃɑ����Ď��{����RPA�i���{�e�B�b�N�E�v���Z�X�E�I�[�g���[�V�����j�́A��a�@�ł̓������i�݁A�ŋ߂͈ꕔ�̒����a�@�E�N���j�b�N�A��쎖�Ə��ɂ����y���n�߂Ă��܂��B������Ƃɂ����鎞�Ԃ�啝�ɒZ�k����RPA �����ɂ����ʁA��������ۂ̃|�C���g�����݂Ă����܂��B

���コ��ɋ��߂���A�Ɩ��̌�����

�@���E�ɐ�삯�ď��q������i�މ䂪���ɂ����āA��ÁE���E�����T�[�r�X���ւ̏]���҂̊m�ۂ́A���̋ƊE���܂߂������ƂȂ��Ă���B�e�T�[�r�X�̒̐����ێ����邽�߂ɂ́A������ʂł̌��������K�v�ƂȂ��Ă���B

�@�Ȃ��ł���Âɂ��ẮA�u���DX�̐��i�Ɋւ���H���\�v�i2023�i�ߘa5�j�N6��2���t�c����j�ŁA��Ë@�֓��̋Ɩ��������Ɋւ��A�f�W�^�����̑��i�ɂ������I�ȓ��������������邽�߁AICT�@���AI�Z�p�̊��p�ɂ��Ɩ��x���A�Ɩ����P�E���̓\�t�g�̊��p���Ƃ���ɂ�鍇�����������߂��Ă���B

�@�����������j���㉟�����邽�߁A2024�i�ߘa6�j�N�x�̐f�Õ�V����ň��DX���i�̐��������Z�E�ݑ���DX��p���Z���V�݂���Ă���B�����2019�i�ߘa���j�N4������n�܂������������v�i���ԊO�J���̏���K���^��t�ɂ��Ă�2024�i�ߘa6�j�N4������K�p�j������A����Ȃ�Ɩ��̌������͋i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă���B

���ڂ����RPA�Ƃ�

�@���̂悤�ȂȂ��A���ڂ���Ă���̂�RPA�ł���B

�@RPA�Ƃ́A�u���{�e�B�b�N�E�v���Z�X�E�I�[�g���[�V�����iRobotic Process Automation�F�\�t�g�E�F�A���{�b�g�ɂ��Ɩ��������j�v�𗪂������t�ŁARPA�c�[���ƌĂ��\�t�g�E�F�A�𗘗p���A�p�\�R����ł̃��[�e�B�����[�N�i�J��Ԃ��s����^�I�ȍ�Ɓj���������s����Z�p�B����܂Ől���s���Ă����}�E�X��L�[�{�[�h���g������Ƃ��A�����Ń~�X�Ȃ��A�����ŏ������邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B

�@RPA�c�[���ɂ́A�@�f�X�N�g�b�v�^�A�A�T�[�o�^�A�B�N���E�h�^������B

�@�@�̃f�X�N�g�b�v�^�́A�p�\�R��1��Ŋ�������͈͂̋Ɩ��������Ɍ����Ă���A�p�\�R��1��ɃC���X�g�[�����邾���Ŏg���n�߂����y���������ƂȂ��Ă���B�������̑Ώۂ��A���̃p�\�R���Ől�����������Ƃɂقڌ����邽�ߑ傪����ɂȂ炸�A�ł���Ƃ��납��m���Ɋ��p��i�߂邱�Ƃ��ł���B�܂��A�[���P�ʂœ������邽�߁A�K�������S�ГI�ɊǗ�����K�v���Ȃ��A���V�X�e������Ƃ̍��ӂ�������A��������ʼn^�p�����Ȋ������ăX�s�[�f�B�[�ɓW�J���邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B����ɁA���傪����ȍ\���ƂȂ�T�[�o�^�ɔ�ׁA������p����j���O�R�X�g��}���邱�Ƃ��\�ł��邱�Ƃ���A����E�����P�ʂł̃X���[���X�^�[�g�ɓK���Ă���B����A���ӓ_�Ƃ��ẮA�S�̓I�ȊǗ��E���������߂����K�͉^�p���ɂ͋O���C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���A�ڍs�v���Z�X��RPA�c�[�����\���Ή����Ă��Ȃ��ꍇ�A���p�͈͂��L���鑫�����ƂȂ邨���������B�f�X�N�g�b�v�^������ۂɂ́A���߂ɂƂǂ܂�Ȃ��������I�ȃv�������l���Č�����i�߂�K�v������B

�@�A�̃T�[�o�^�́A�T�[�o���Ń\�t�g�E�F�A���{�b�g���ꊇ�Ǘ�������́B�g�D���̂��܂��܂ȕ���E�����ɂ킽���ĉ��f�I�Ƀ��{�b�g�����p���邱�Ƃ��ł��A��K�͂ȉ^�p�ɓK���Ă���B���ׂẴ��{�b�g�����ꂳ�ꂽ���[���̂��Ƃœ������ƂƂȂ�A�Ǘ�����R���h��ǃ��{�b�g�g��A�N�������e�i���X�ł��Ȃ��h�u���b�N�{�b�N�X�g�������邱�Ƃ��Ȃ��B�����Ƃ��āA�����̃��{�b�g�������ɉғ��ł��邱�Ƃ���A�f�X�N�g�b�v�^�ɔ�ׂ�ƁA���Y����^�p�̂��₷���ł͗D�ʂƂȂ�B�f�X�N�g�b�v�^���������͏�����p�������Ȃ���̂́A�^�p�K�͂��g�傷��قǃR�X�g�ʂŗL���ɂȂ�X��������B���ӓ_�Ƃ��ẮA�u�l�̍�Ƃ��~�߂ɂ����v�^�C�v��I�Ԃ��ƁA�@�\�E��p�̗��ʂŏ����I�ȗ��p�K�͂����z���đI�Ԃ��Ƃ���������B�u�iRPA���j�l�̍�Ƃ��~�߂�v�Ƃ́A�g�D���ŃT�[�o�^RPA�̗��p�������ɂȂ�ɂ�āA�]�ƈ����p����p�\�R���ɑ��A�X�P�W���[���ʂ�ɍ�Ƃ���������T�[�o����̃A�N�Z�X�������Ȃ�A���̍ۂɃ��{�b�g���p�\�R����Ɛ肵�đ��̍�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�����A�l�̃}�E�X�E�L�[�{�[�h����ɔ������G���[���N�����Ƃ������g���u���������₷���Ȃ邱�Ƃ��w���Ă���B�����h�����߂ɂ́A��Ƃ��T�[�o���璼�ڏ������A�p�\�R���̉�ʂ�A�v���P�[�V�������ז����Ȃ��v�i�o�b�N�O���E���h�����j�ƂȂ��Ă���RPA�c�[����I�ԕK�v������B

�@�����I�ȗ��p�K�͂����z�����@�\���p�ɂ��ẮA���{�b�g���g��������v���郁���o�[���L����A���{�b�g�̐����������Ƃ��A�K�v�ȋ@�\����RPA�c�[���ɑ��āA�lj���p���ǂ̒��x�����邩�Ƃ����_���ۑ�ƂȂ�B�T�[�o�^RPA�c�[���̉��i�ݒ�́A���{�b�g�̊Ǘ��@�\���W�����I�v�V�������A���邢�͗��p��1�l�EPC1��P�ʂŃ��C�Z���X�̒lj����K�v���ȂǁA���i�ɂ���Ă��܂��܂ł��邱�Ƃ���A�����I�Ɏv��ʏo����p�̃l�b�N�ƂȂ�Ȃ��悤�A�z�肳��邳�܂��܂ȃp�^�[�������ƂɁA�O����ɃV�~�����[�V�������s�����Ƃ����߂���B

�@�B�̃N���E�h�^�́A�C���^�[�l�b�g��̃N���E�h�T�[�r�X�Ƀ��O�C�����A���̃N���E�h��ɍ\�z���ꂽRPA�c�[���̗��p����p���ċƖ���������������́B�������ł���͈͂́A���Web��ł̍�ƂƂȂ�i�Г��V�X�e���̎������ɑΉ������T�[�r�X������j���A�C���t���̍\�z��ێ�^�p���K�v�Ȃ����A�R�X�g�������}���邱�Ƃ��ł���B���̂��߁A�N���E�h�T�[�r�X��p����������������r�I�����E��̋Ɩ��������ɓK�����I�����Ƃ�����B���z���̃T�u�X�N���v�V������A���s�ɂ��]�ʉۋ��Œ���Ă���A���C�Z���X��p��C���t���\�z�Ƃ���������������������Ȃ��̂������ƂȂ��Ă���B�C�j�V�����R�X�g���l�b�N��RPA�c�[���̓����ɓ��ݐ�Ȃ��ꍇ���A�N���E�h�^�ł���X���[���X�^�[�g���琬���p�^�[����͍����A���{�i�I�Ȋ��p�ɃX�e�b�v�A�b�v���Ă������Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B�N���E�h�^�����₷����Ƃ́AWeb�u���E�U��ōs����P����ƂŁA����̒S���҂����X�s���Ă����Ƃ��������ł��邱�Ƃ���A�����̌��ʂ���葁���������A�L�͈͂̋Ɩ��������Ɏ��g�݂₷���Ȃ邱�Ƃ������܂��B

●RPA����Ë@�ւłł��邱��

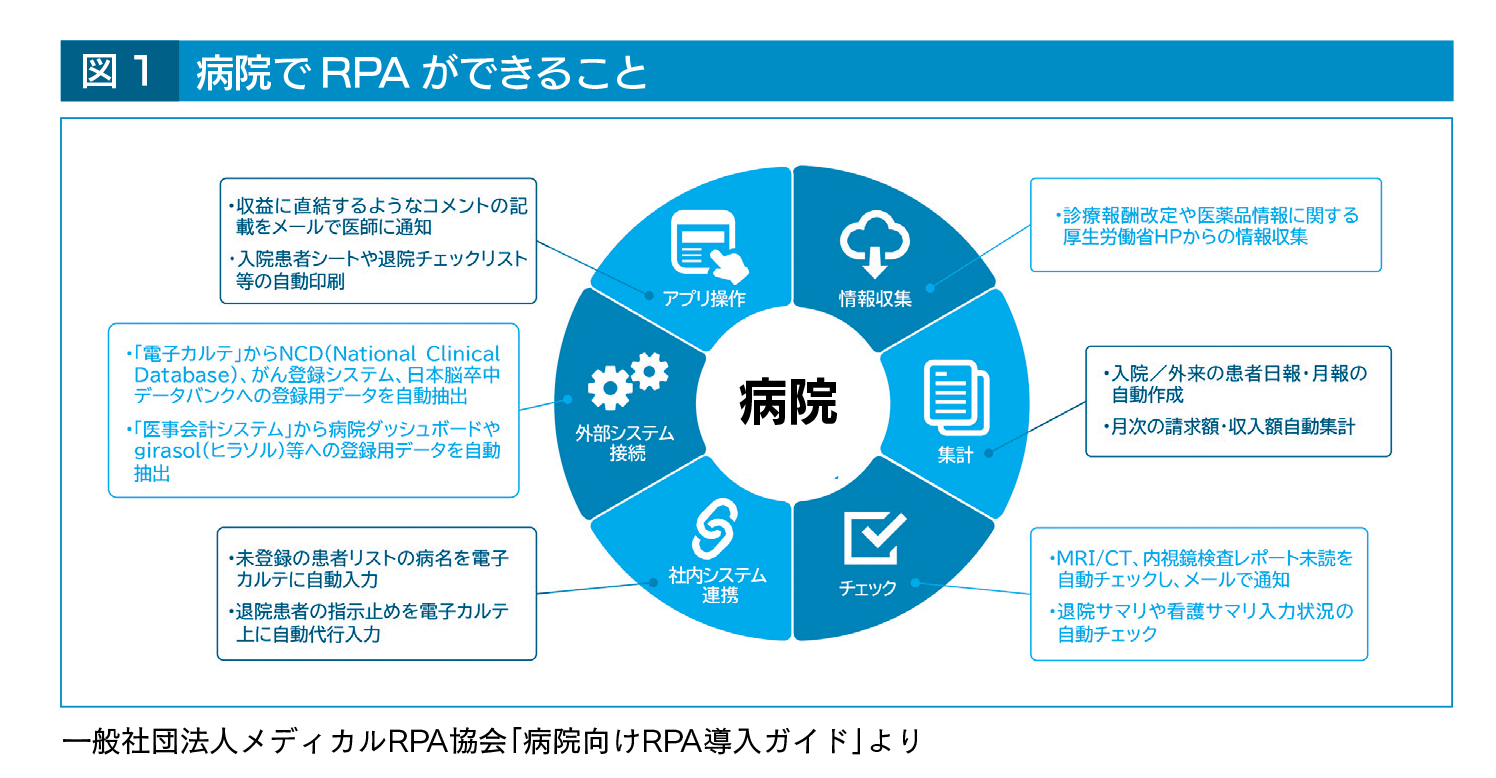

�@��Ë@�ւ�RPA���ł��邱�ƂƂ��ẮA�Ⴆ�Εa�@�̏ꍇ�́A���@�^�O���̊��ғ���E����̎����쐬�A�����̐����z�E�����z�����W�v�AMR�^ICT�A�������������|�[�g���ǂ̎����`�F�b�N�ƃ��[���ʒm�A�މ@�T�}����Ō�T�}�����͏̎����`�F�b�N�A���v�ɒ�������悤�ȃR�����g�̋L�ڂ����[���ň�t�ɒʒm�A���@���҃V�[�g��މ@�`�F�b�N���X�g���̎�������A�d�q�J���e����NCD�iNational Clinical Database�j�A����o�^�V�X�e���A���{�]�����f�[�^�o���N�ւ̓o�^�p�f�[�^�̎������o�A�㎖��v�V�X�e������a�@�_�b�V���{�[�h�i�a�@�o�c���̓c�[���j��girasol�i�q���\���^DPC�f�[�^���̓V�X�e���j���ւ̓o�^�p�f�[�^���������o������������i�}1�Q�Ɓj�B

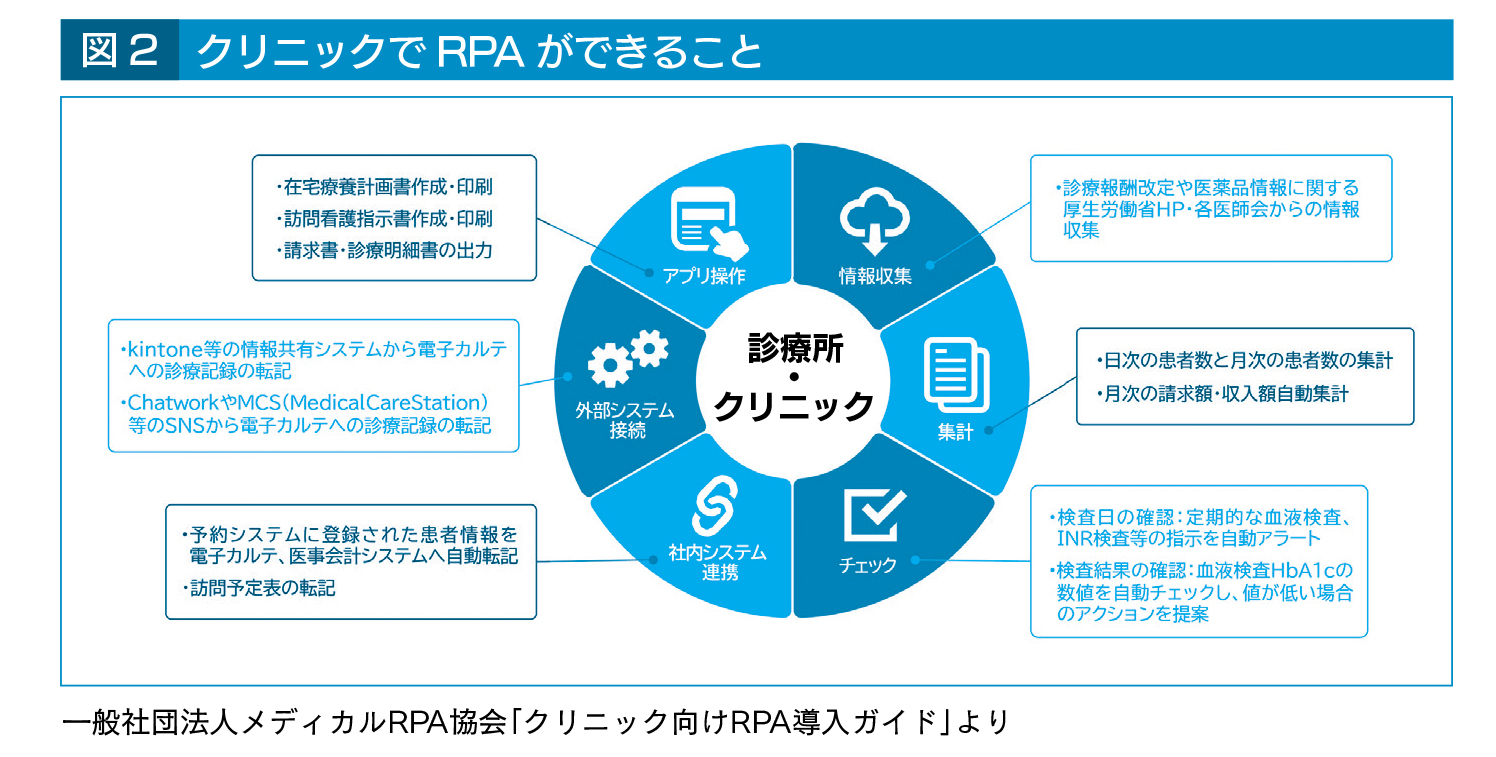

�@�N���j�b�N�̏ꍇ�́A�ݑ�×{�v�揑�A�K��Ō�w�����̍쐬�E����A�������E�f�Ö����̏o�́Akintone ���̏�L�V�X�e������d�q�J���e�ւ̐f�ËL�^�̓]�L�AChatwork��MCS�iMedicalCare Station�j����SNS����d�q�J���e�ւ̐f�ËL�^�̓]�L�A�����̊��Ґ��ƌ����̊��Ґ��̏W�v�A�����̐����z�E�����z�����W�v�A�\��V�X�e���ɓo�^���ꂽ���ҏ��̓d�q�J���e�A�㎖��v�V�X�e���ւ̎����]�L�A�K��\��\�̓]�L�A�������̊m�F�i����I�Ȍ��t�����AINR�������̎w���̎����A���[�g�j�A�������ʂ̊m�F�i���t����HbA1c�̐��l�������`�F�b�N���A�l���Ⴂ�ꍇ�̃A�N�V�����̒�ē��j�����ł���i�}2�Q�Ɓj�B

���@RPA ��AI�i�l�H�m�\�j�̈Ⴂ

�@�ő�̈Ⴂ�́u���炩���ߌ��߂�ꂽ��Ɠ��e�����̂܂܌J��Ԃ��v�̂�RPA�A�u�w�K���ʂ����ƂɁA���߂Đڂ��邱�Ƃ���ւ̕��́E���f�E�\�����s���v�̂�AI�B�Ȃ��A���݂�AI �ƘA�g���Ă��Ȃ�RPA ���嗬�ł��邪�A����ARPA ��AI �̋@�\����������荞�ނ��Ƃɂ��A��^��ƂɂƂǂ܂炸�A���f�E�\�����������^��Ƃ��������ł���c�[���i�����Ă����ƍl�����Ă���B