「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」では、2024(令和6)年12月に、中間整理をとりまとめました。ここでは、ケアマネジャー業務のあり方、人材確保・定着に向けた方策、法定研修のあり方、ケアマネジメントの質の向上に向けた取り組みの促進が掲げられています。その内容をみながら、ケアマネジャーの今後のあり方を考えます。

適切なケアマネジメントの提供に向けて

我が国においては、高齢化の進展に伴い、介護サービスの需要がさらに高まっており、居宅介護支援や介護予防支援の受給者数は増加傾向にある。また、慢性疾患や複数の疾患を抱える医療ニーズの高い高齢者、認知症の高齢者、独居高齢者や複合的な課題を抱える世帯の増加等が見込まれるなか、高齢者の抱える課題は複雑化・複合化している。介護支援専門員(ケアマネジャー)には多様な対応が求められるとともに、その役割の重要性は増している。

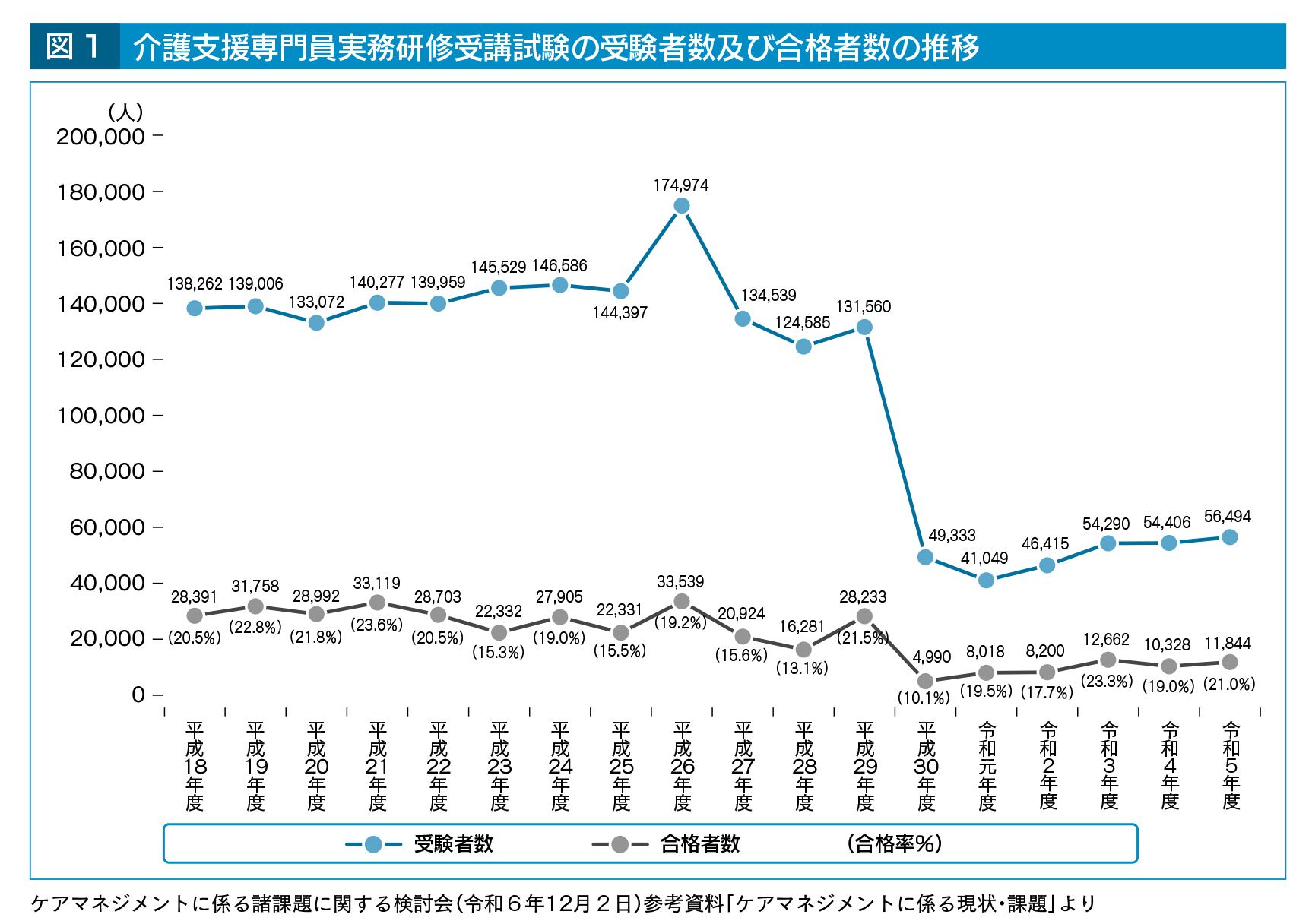

一方、生産年齢人口の急速な減少が見込まれることに加え、ケアマネジャーの従事者数(約18.3万人前後)は横ばい・減少傾向にあり、さらに介護支援専門員実務研修受講試験の受験者数は近年5万人前後で推移し、合格者数も2018(平成30)年以降、継続して2万人を下回る状況にある(図1)。

このようななか、利用者に対して適切なケアマネジメントが提供されるよう、ケアマネジメントの質を確保しながら、ICT等を活用した業務負担軽減を推進しつつ、必要なケアマネジャーのなり手を確保していくことが喫緊の課題となっている。

厚生労働省では、ケアマネジメントの質の向上及び人材確保に向けた制度的・実務的な論点について包括的に検討を行うため、2024(令和6)年4月から「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」で議論を開始し、同年12月12日に中間整理をとりまとめた。

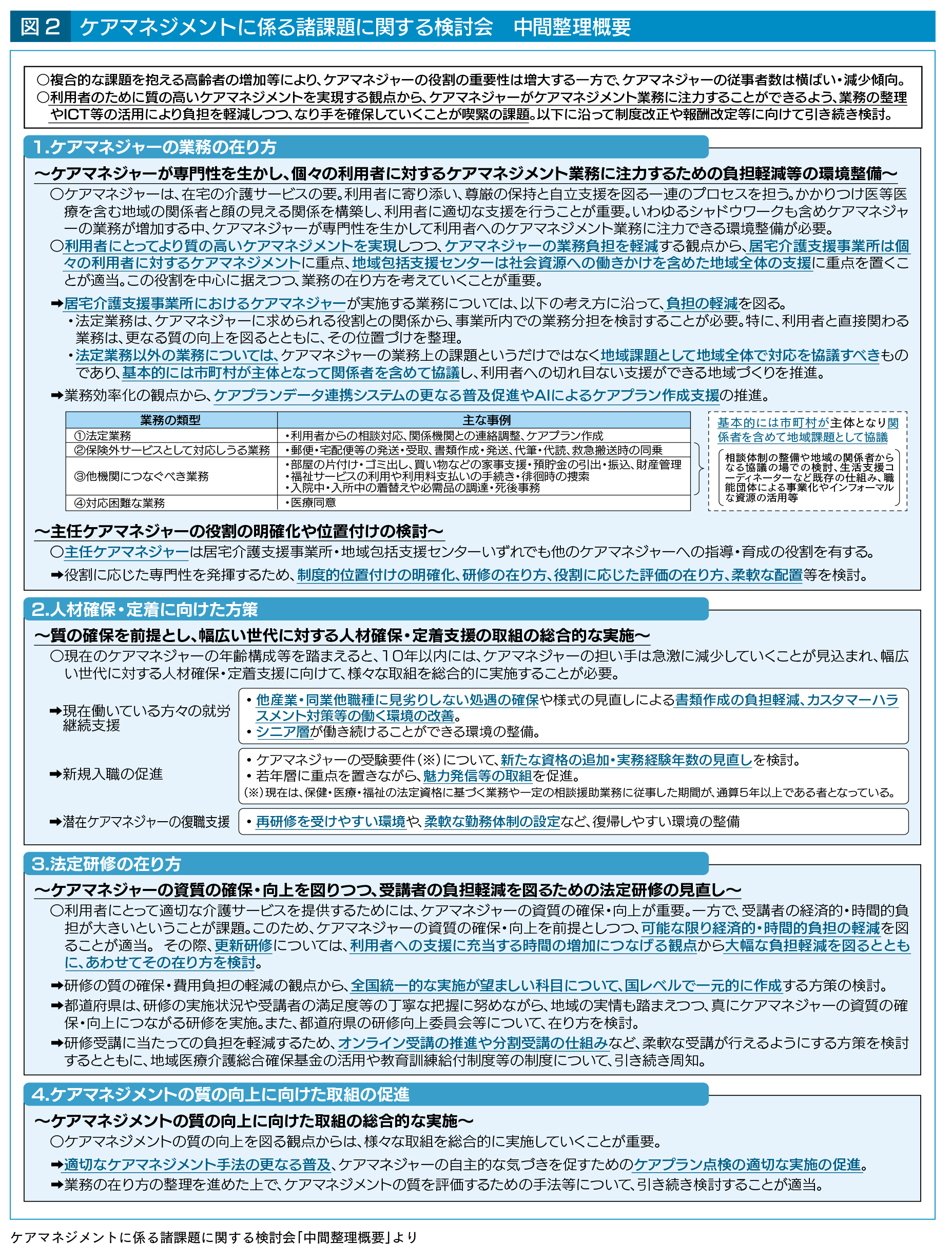

中間整理では、①ケアマネジャーの業務のあり方、②人材確保・定着に向けた方策、③法定研修のあり方、④ケアマネジメントの質の向上に向けた取り組みの促進、という4つの視点が掲げられている(図2参照)。

中間整理の内容は

それぞれの内容をみていくと、①のケアマネジャーの業務のあり方については、ケアマネジャーは在宅の介護サービスの要であり、利用者に寄り添い、尊厳の保持と自立支援を図る一連のプロセスを担っていることから、かかりつけ医など医療を含む地域の関係者と顔のみえる関係を構築し、利用者に適切な支援が提供されるよう配慮することが重要で、いわゆるシャドウワーク*も含め、ケアマネジャーの業務が増加するなか、専門性を生かして利用者へのケアマネジメント業務に注力できる環境整備が必要、と指摘している。

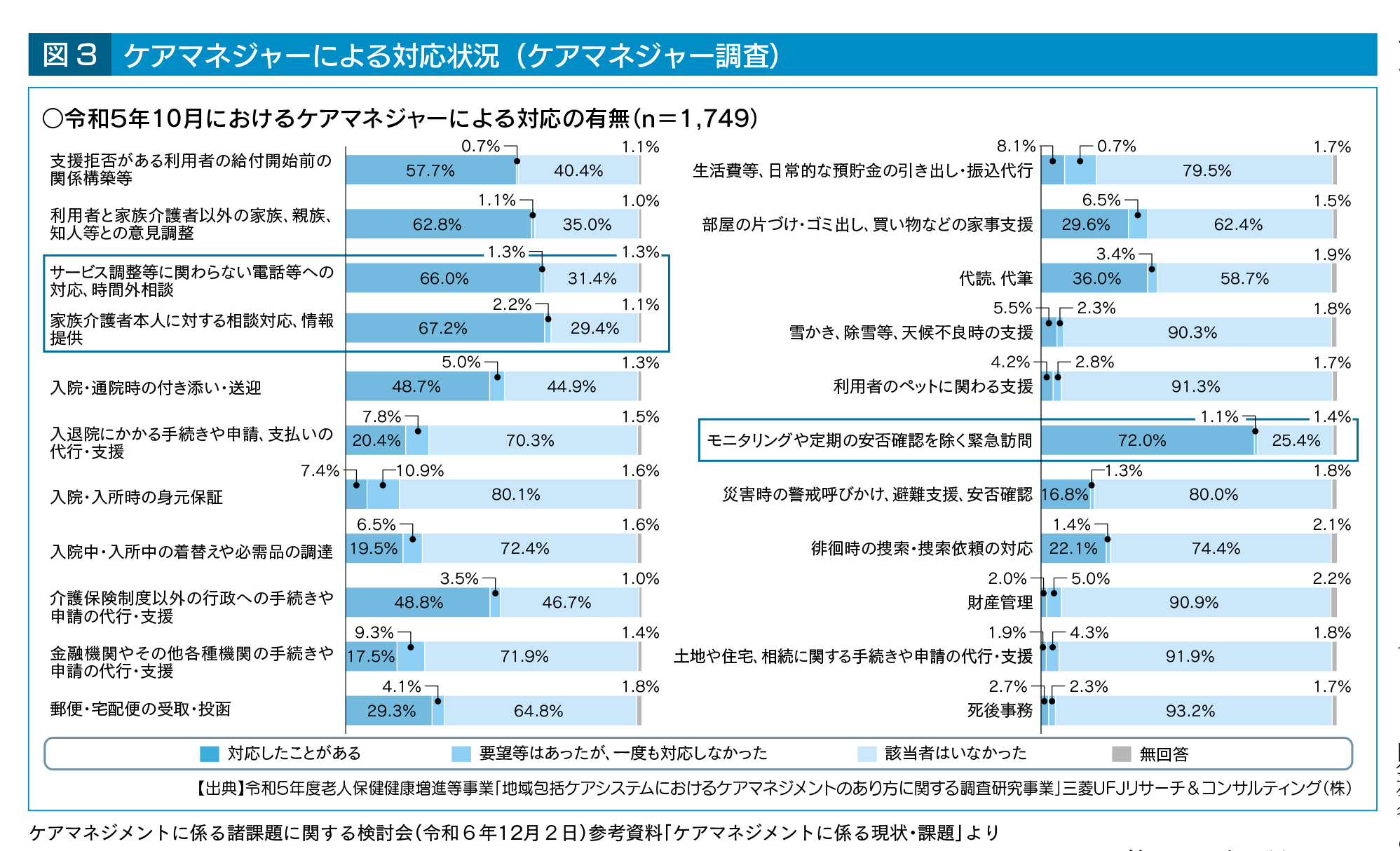

なお、シャドウワークへのケアマネジャーによる対応状況については、「モニタリングや定期の安否確認を除く緊急訪問」が最も多く、次いで「家族介護者本人に対する相談対応」、「サービス調整等に関わらない電話等への対応、時間外相談」が多くなっている(図3)。

また、利用者にとって質の高いケアマネジメントを実現しつつ、ケアマネジャーの業務負担を軽減する観点から、居宅介護支援事業所は個々の利用者に対するケアマネジメントに重点を、地域包括支援センターは社会資源への働きかけを含めた地域全体の支援に重点を置くことが適当であり、この役割を中心に据えつつ、業務のあり方を考えていくことが重要、としている。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーの業務負担軽減に向けた考え方としては、法定業務はケアマネジャーに求められる役割との関係から、事業所内での業務分担を検討することが必要であり、とくに利用者と直接関わる業務は、さらなる質の向上を図るとともに、その位置づけを整理する。法定業務以外の業務については、地域課題として地域全体で対応を協議すべきものであり、基本的には市町村が主体となって関係者を含めて協議し、利用者への切れ目ない支援ができる地域づくりを推進することを求めている。「地域課題として地域全体で対応を協議」する業務としては、保険外サービスとして対応しうる業務(郵便・宅配便等の発送・受け取り、書類作成・発送、代筆・代読、救急搬送時の同乗)、他機関につなぐべき業務(部屋の片付け・ゴミ出し、買い物などの家事支援、預貯金の引出・振込、財産管理、福祉サービスの利用や利用料支払いの手続き、徘徊時の捜索、入院中・入所中の着替えや必需品の調達、死後事務)をあげている。

さらに、主任ケアマネジャーについては、居宅介護支援事業所・地域包括支援センターいずれでも他のケアマネジャーへの指導・育成の役割を有することから、制度的位置づけの明確化、研修のあり方、役割に応じた評価のあり方、柔軟な配置等を検討するとしている。

*…本来の業務範囲外の、報酬の発生しない労働。ケアマネジャーの場合、例えば利用者の受診の付き添いや行政手続きの支援など

法定研修の経済的・時間的負担が課題

②の人材確保・定着に向けた方策については、現在働いているケアマネジャーへの就労継続支援として、他産業・同業他職種に見劣りしない処遇の確保や様式の見直しによる書類作成の負担軽減、カスタマーハラスメント対策、シニア層が働き続けることができる環境の整備等を掲げている。

また、新規入職を促進するため、ケアマネジャーの受験要件(保健・医療・福祉の法定資格に基づく業務や一定の相談援助業務に従事した期間が通算5年以上である者)について、新たな資格の追加・実務経験年数の見直しを検討することを提言している。さらに、潜在ケアマネジャーの復職支援のため、再研修を受けやすい環境、柔軟な勤務体制の設定など、復帰しやすい環境の整備も求めている。

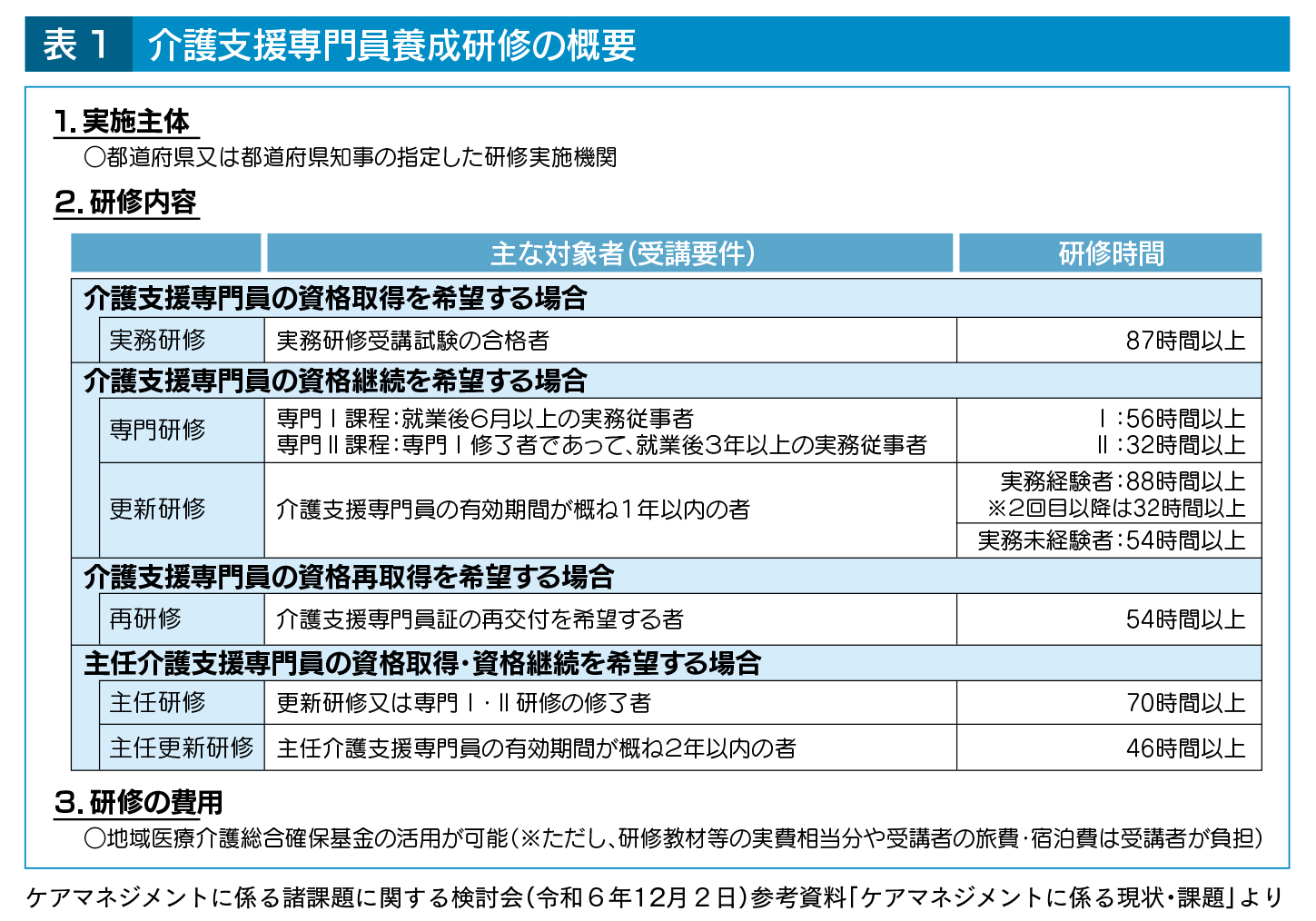

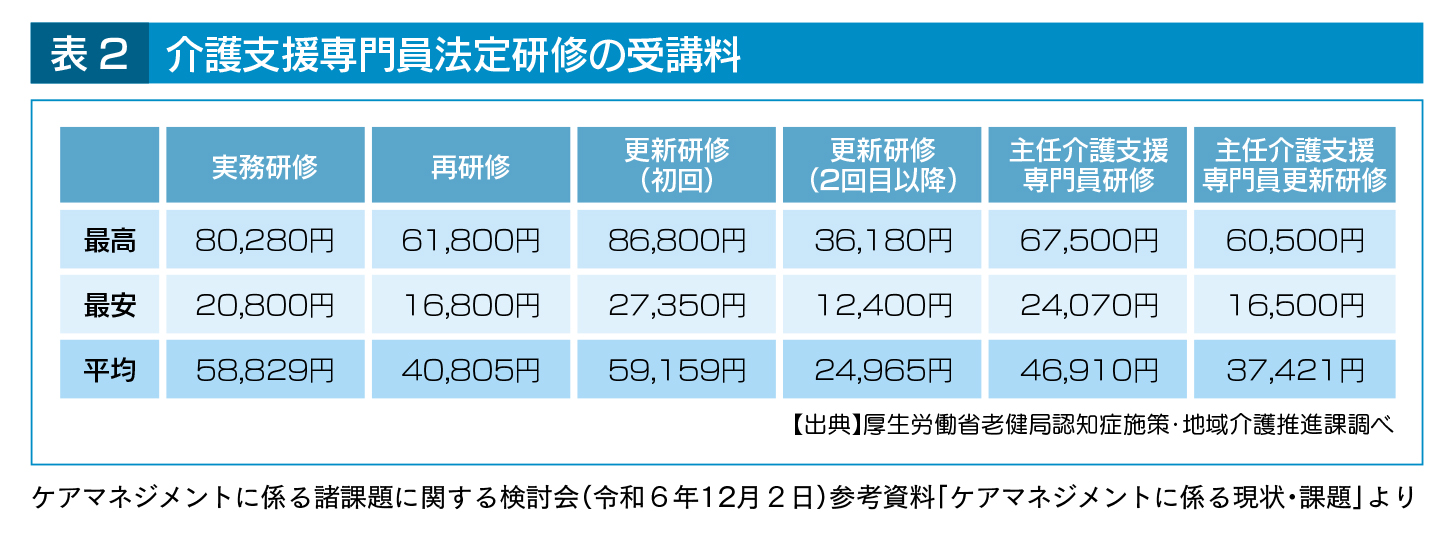

③の法定研修のあり方については、ケアマネジャーの質の確保・向上が重要である一方、受講者の経済的・時間的負担が大きいことが課題となっている(表1、2参照)。このため、ケアマネジャーの資質の確保・向上を前提としつつ、可能な限り経済的・時間的負担の軽減を図ることが適当であり、その際、更新研修については、利用者への支援に充当する時間の増加につなげる観点から大幅な負担軽減を図るとともに、あわせてそのあり方を検討する、としている。

具体的には、全国統一的な実施が望ましい科目について、国レベルで一元的に作成する方策や、オンライン受講の推進や分割受講の仕組みなど、柔軟な受講が行えるようにする方策を検討することを掲げている。また、受講料に関しては、地域医療介護総合確保基金の活用や教育訓練給付制度等の制度について、引き続き周知することとしている。

④のケアマネジメントの質の向上に向けた取り組みの促進については、法定研修や法定外研修、事業所内におけるOJT等を通じてその能力の向上を図るほか、適切なケアマネジメント手法の普及促進やケアプラン点検における助言等を踏まえてケアプランの自主的な見直しを促すなど、さまざまな取り組みを総合的に実施していくことが重要、と指摘している。

この中間整理については社会保障審議会介護保険部会へ報告、議論が行われ、それを受け、財務省の財政制度等審議会の建議(2025(令和7)年5月27日)では「(ケアマネジャーの)職場環境整備や負担軽減等に着実に取り組むとともに、保険者によるケアプラン点検の適切な実施等を通じて、いわゆる『囲い込み』の問題などケアマネジメントの公正中立性に対する懸念への対応を適切に行うべき」、骨太の方針(2025(令和7)年6月13日閣議決定)では「質の高いケアマネジメントの実現(介護支援専門員の更新研修の見直しを含む)を含めた多職種間の連携や相談体制の充実を支援する」と記載されている。