保育分野でのDX推進のため、2024(令和6)年4月から「保育現場でのDXの推進に向けた調査研究事業」が行われており、さらに同調査研究事業の一環として「保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会」および各ワーキンググループ(WG)での議論、全国意見照会の結果を踏まえ、2025(令和7)年3月に成果報告書がとりまとめられています。自治体、事業者、利用者ごとのメリット等をみていきます。

事務負担の軽減と業務改善を目指して

女性の就業率向上に伴う保育施設の需要が高まる一方で、保育士の有効求人倍率は高い水準での推移が続いており、2025(令和7)年1月現在では3.78倍と、全職種平均の1.34倍を大きく上回っている。保育の現場では、給付・監査の事務をはじめ多くの書類作成があり、一部でICT導入が行われているものの、手書きによる作成も未だ一般的であり、業務負担を軽減し、より働きやすい環境としていくことが人材確保の面でも必要となっている。

こうした状況の改善に向け、2021(令和3)年7月、内閣府に「子ども・子育て支援システム標準化検討会」とその下に3つのWGが設置され、地方自治体における子ども・子育て支援に係る業務プロセス・情報システムの標準化に向けた検討が始まった。同検討会での議論を踏まえ、「子ども・子育て支援システム標準仕様書」(第1.0版)(2022(令和4)年8月31日)を策定・公開、2023(令和5)年3月31日には同仕様書の第1.1版を改訂・公開している。その後、同年9月1日には、こども家庭庁の「こども政策DX推進チーム」において、①保育ICTの導入率100%に向けた体制整備、②自治体管理プラットフォームの標準化・共同調達支援、③保育施設レジストリ※1の構築・運用、という保育DXの推進の方向性が示された。また、同年12月20日のデジタル行財政改革会議でも保育DXについて説明された。

保育DXを具体的に進めるため、2024(令和6)年3月からは「デジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ:TYPES」の公募と採択、保育現場でのDXの推進に向けた調査研究事業(2023(令和5)年度補正予算)の実施と「保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会」(2024(令和6)年6月~)の開催等が行われている。

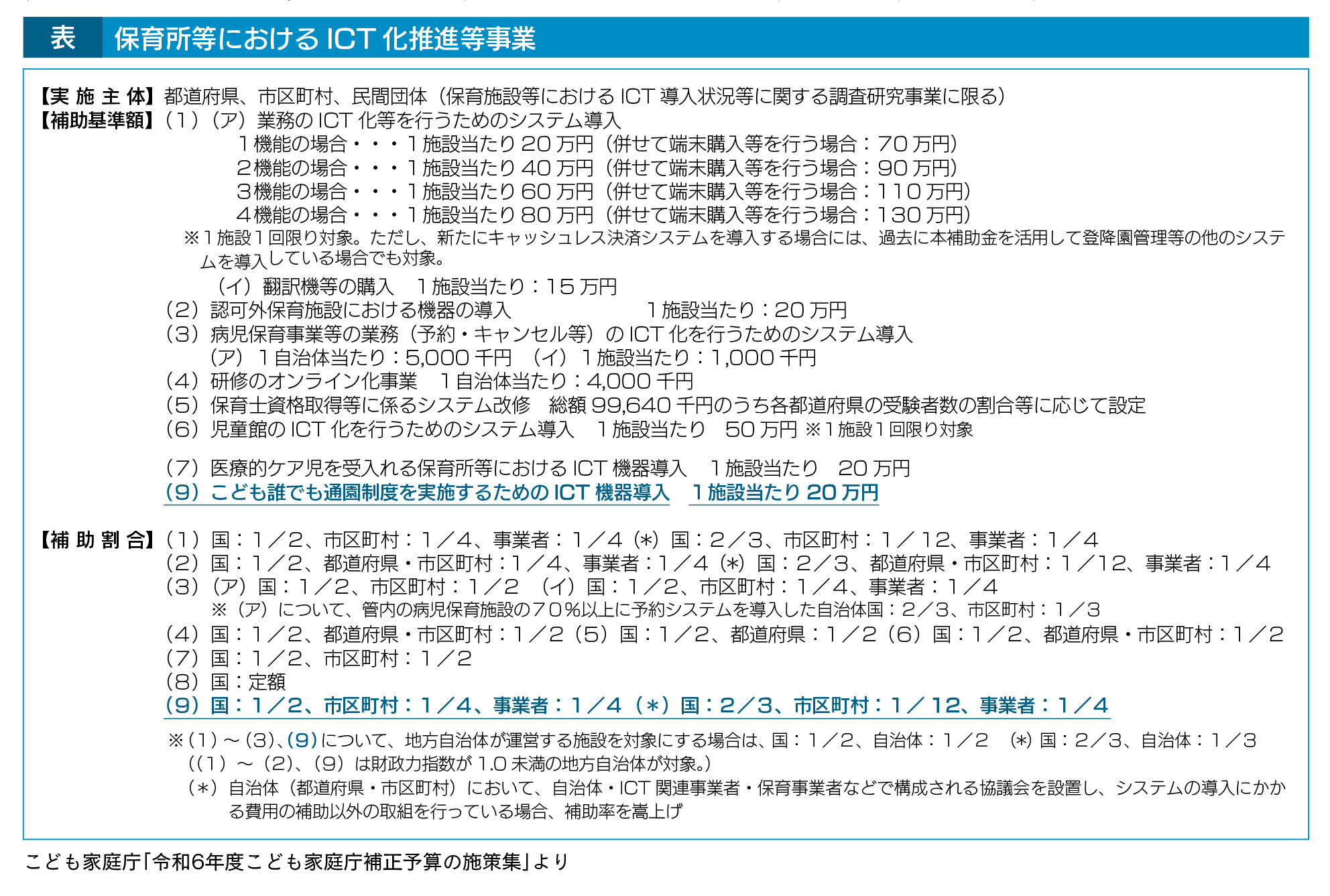

なお、こども家庭庁では「こどもまんなか実行計画2024」(2024(令和6)年5月こども政策推進会議決定)で、保育DXによる現場の負担軽減を図るため、「保育業務のワンスオンリー実現に向けた基盤整備」と「保活ワンストップシステムの全国展開」により、保育士等の負担軽減による保育の質の確保や保護者の負担軽減による子育てと仕事の両立支援を進めることを打ち出している。

※1…外部から登録される各種情報を受け付けて、まとめて保管しておくシステムのこと

保育DXの2本の柱とは

「保育業務のワンスオンリー」とは、保育施設等のICT導入や業務アプリの活用を推進し、給付・監査の事務の標準化を進め、保育施設等と自治体の間でオンライン手続きを行うための施設管理プラットフォームを整備、保育施設等は、業務支援システムから、施設管理プラットフォームに必要な情報を提出し、自治体は同プラットフォームを参照し、各種事務を効率的に処理するものである(図1参照)。これにより、書類作成に係る保育士等の事務負担軽減と、こどもと向きあう時間を確保し保育の質を向上させること、また自治体のシステム入力・審査業務の業務負担軽減の実現を目指している。

「保活ワンストップシステム」とは、入所申請や届出情報の標準化を進めて、保護者・施設・自治体の間で”保活“に関する情報を受け渡しするための連携基盤を整備し、保護者は情報収集、見学予約、窓口申請等の一連の保活手続きを、スマホからのワンストップ・オンラインで完結できるようにするもの。保護者の保活に係る負担を軽減し、子育てと仕事・家事との両立に向けた不安感やストレスを軽減することを目指している。また、自治体は、オンライン申請された情報を業務システムに取り込むことで業務を効率化することができ、入所決定までの期間を短縮する効果が見込まれている。さらに、マッチング精度の向上と自治体事務の迅速化により、入所希望とのミスマッチ等による待機児童の発生を抑制するとともに、保護者の入所施設への満足度の向上を図ることを目指している。

2026(令和8)年からの運用開始を想定

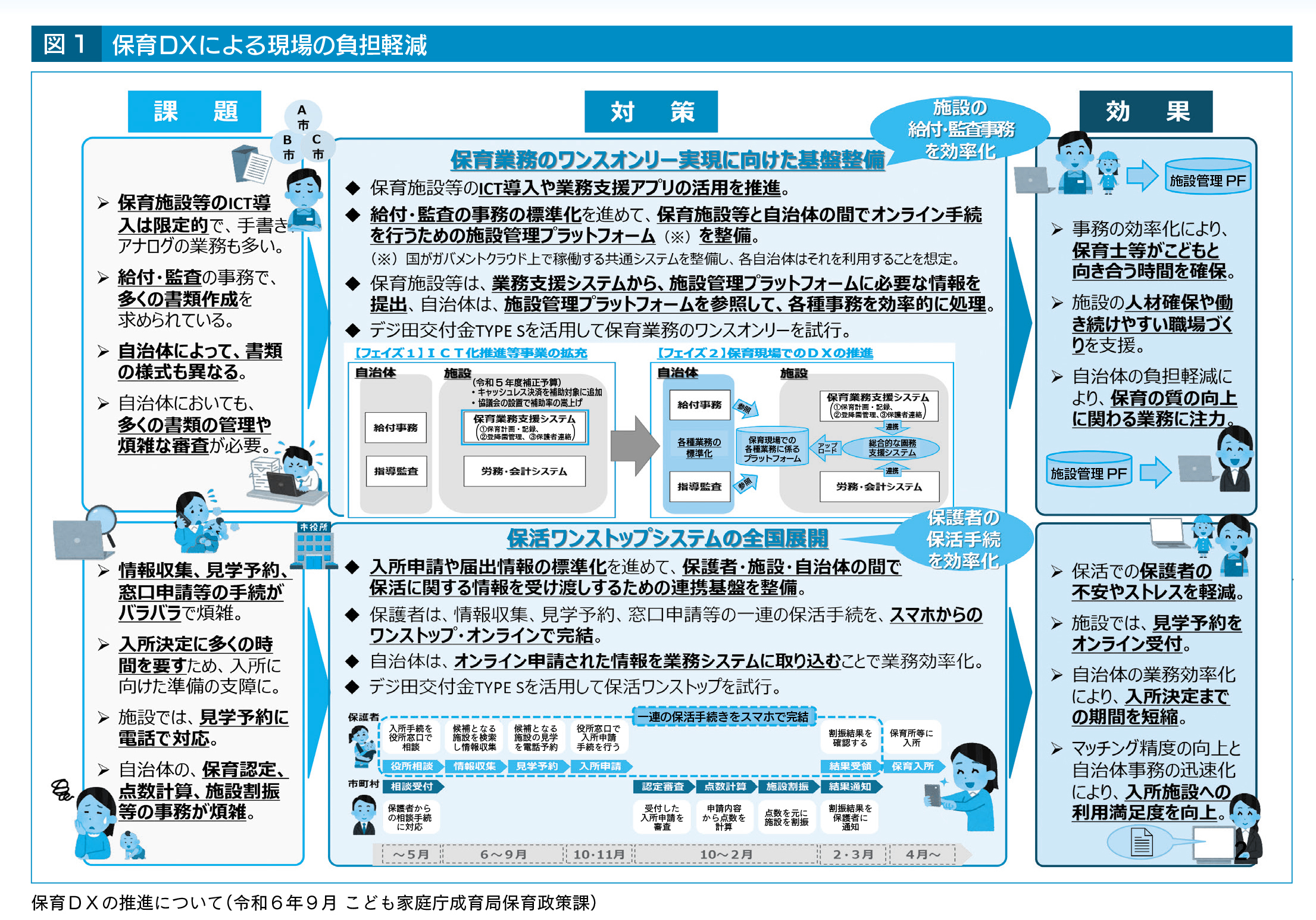

「保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会」では、2025(令和7)年3月に、「保育現場でのDXの推進に向けた調査研究成果報告書」を公表している。同調査では、地方自治体で行われている業務の実態調査、事務フロー(データフローを含む)、データセット、マスタ(各業務の判断ロジック)の原案作成を行い、作成した原案の合意形成と全国意見照会を行っている。これらの結果を踏まえ、同報告書では、保育DXに係る全体のシステム概要を示している(図2)。既存の保育ICTシステム、市町村整備システム、ここdeサーチ(施設情報)等との関係性の一覧となっている。

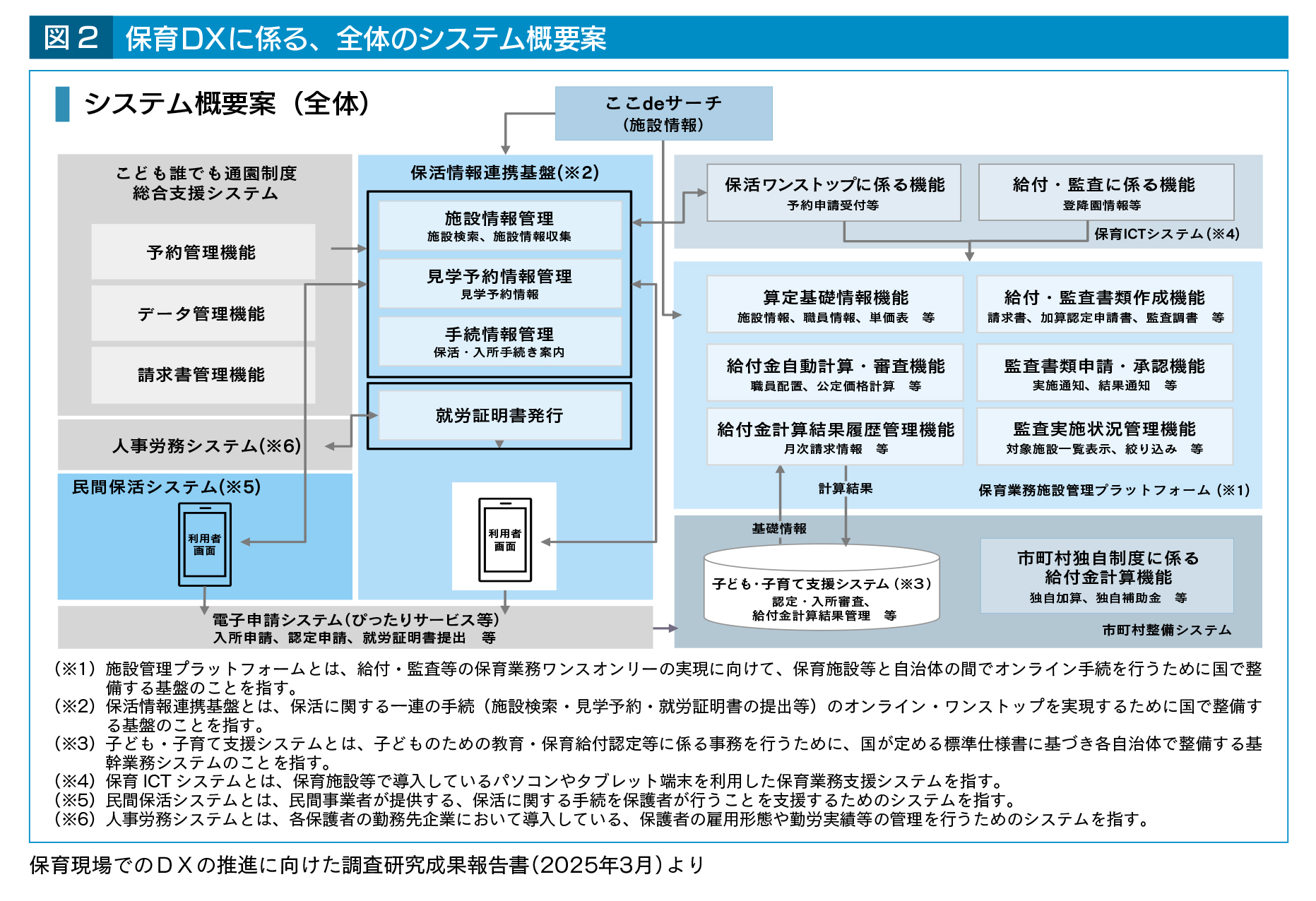

図2のうち、保育業務施設管理プラットフォーム、保活情報連携基盤については、2026(令和8)年からの運用開始が想定されている(図3)。

また、今後の検討事項として、

①各制度の利用実態やニーズを適切に把握し、機能実装の優先順位等を検討していく必要がある、

②給付領域における自治体独自加算制度については、最低限、必要な基礎情報を施設管理プラットフォームから一括でダウンロードできるようにする等の機能が実装されていることが必要である、

③保育施設等におけるICT化の状況やITリテラシーを踏まえた要件の検討を進める必要がある。例えば、GビズIDによる認証については、今後スマートフォンアプリを活用した二要素認証が必須となる予定だが、保育施設等としてスマートフォンを準備していないケースも多いものと考えられるため、考慮が必要と考えられる、

④関係団体における少子化対策政策・子育て支援政策に対して分析・提案ができるよう機能実装を検討する必要がある、

⑤ぴったりサービスの活用に当たっては、差戻し、通知、再申請等の機能実装が必要であり、改修計画等を踏まえた活用が必要である、

⑥導入したシステムについての問い合わせを、すべて自治体が受けるとなることは業務負担となる。国としての問い合わせ窓口設置や、わかりやすいFAQの整備等の検討が必要である、

⑦システム利用に当たり、ガイドラインや利用規約等を整備し、保護者や自治体、保育施設等にとって利用しやすい環境を整えるべきである、

⑧データを一括で登録できることは重要であるが、前提として、画面での登録が簡易に行えるようUI/UX設計を行うべきである、

⑨自治体が試行運用できる環境を準備し、自治体が本格運用を開始する際にトラブルを低減できるようにすべきである、

⑩システム導入を検討する自治体や保育施設等への研修等を実施すべきである、

⑪本事業は保育施設等におけるICT化の促進と両輪で進めるべきであり、保育施設等におけるICT化促進のための施策とあわせて周知・広報が必要である、

⑫ここdeサーチは一定浸透しているが、最新の情報に適宜更新されているのかについては不透明であるため、本事業においても情報更新の周知を行っていくべきである、

⑬広域利用への対応等においては、利用調整の基準や、補助金等の詳細、入園等の利用申し込みスケジュールも異なるため、それらの統一も検討が必要である、

⑭電子申請の到達に関する考え方や、公印要否について、国として方針を示すべきである、

⑮保育ICTシステムとの連携や、子ども・子育て支援システムとの連携等においては、既存システムの改修が発生すると想定される。そのため、これらの改修費用等についての措置を検討する必要がある、

⑯DXを進める上で、既存業務の置き換えではなく、例えば通知を廃止し、データ連携のみで対応することとする等の業務簡素化をあわせて検討すべきである、

⑰各自治体が監査調書で確認している事項にはばらつきがある。確認項目をなるべく減らす、また、基準や項目の統一化を図りつつ、デジタル化を進めるべきである、

⑱こども誰でも通園制度との連携を図っていく必要がある、

と提示している。

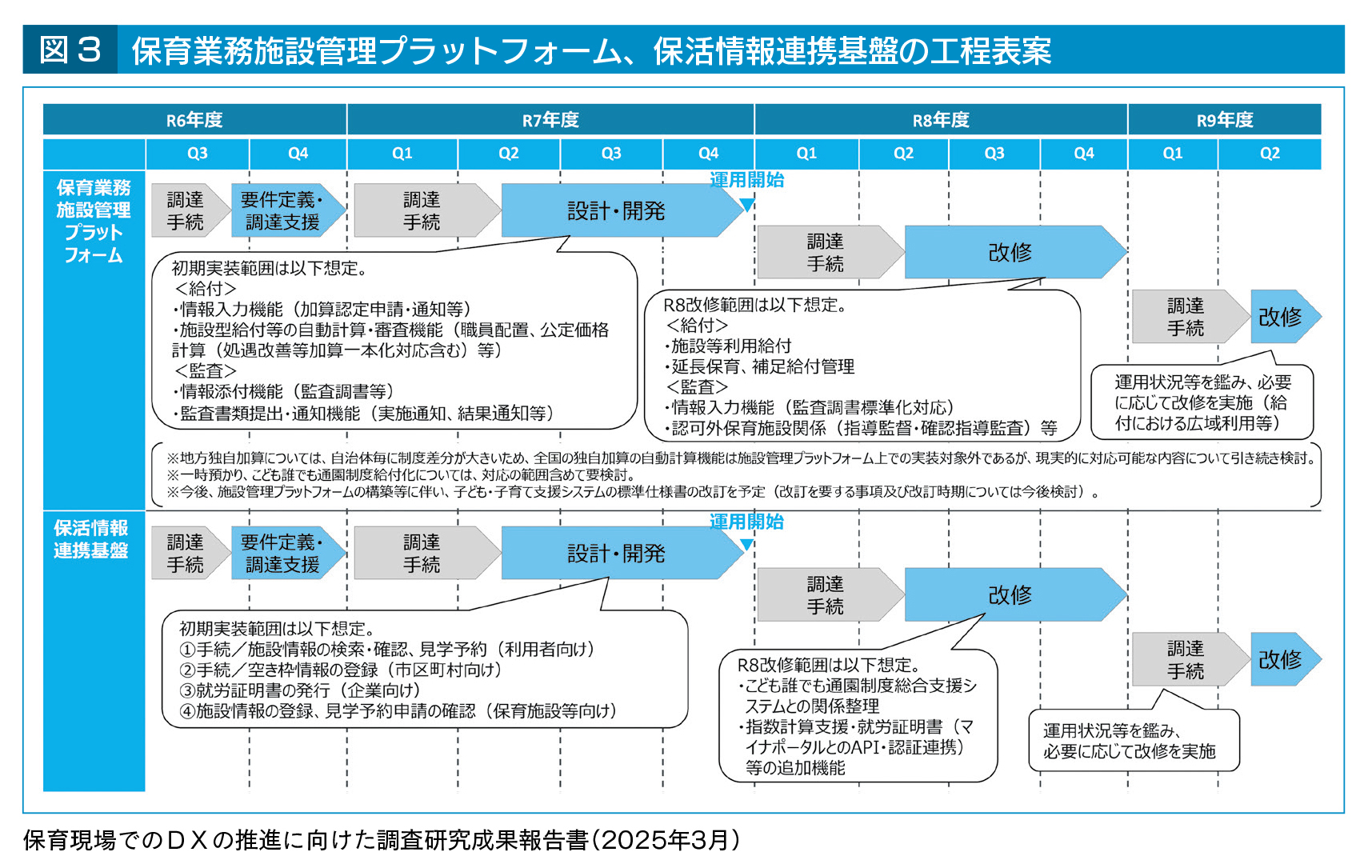

国では、保育DXを推進するためにICT導入の補助金を出しているが、2025(令和7)年度分(令和6年度補正予算で措置)は表のとおり。