「地域共生社会の在り方検討会議」は2025(令和7)年5月28日に中間とりまとめを公表しました。このなかでは、身寄りのない高齢者等を地域で支える体制のあり方、成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化、地域共生社会の担い手としての社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の役割や経営の協働化・大規模化等のあり方等について述べており、なかでも日常的な金銭管理等の生活支援や円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを第二種社会福祉事業として法に位置づけることを提言しています。内容をみながら、よりよい支援について考えます。

地域の新たな支えあいの基盤づくりを

少子高齢化が急激に進み、これまで地域における支えあいの基盤となっていた地縁・血縁・社縁といったつながりが弱くなるなか、地域共生社会*1の理念・概念が提唱され、国において本格的な取り組みが開始されてから約10年が経過している。この間、地域共生社会の実現に向け、2017(平成29)年の社会福祉法改正により、全市町村に対して包括的な支援体制の整備が努力義務化されるとともに、2020(令和2)年の同法改正では、重層的支援体制整備事業を創設するなどの取り組みが行われてきた。

こうした制度改正等も踏まえ、市町村においては多様な取り組みが展開され、包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現に向けた実践が、各地で広がってきている。すでに一部の地域においては、地域性を活かした自治体独自の取り組みがみられるほか、福祉分野における連携・協働を図り、これまで制度の狭間に置かれ支援が行き届いていなかった事案への対応を進めていこうとする流れが生まれてきている。

一方、こうした流れは一部の先駆的な地域における取り組みに限られ、全国にあまねく広がっているわけではない。また、この間の制度改正を受けて、包括相談体制の構築を強化する流れができつつあるが、多くの地域では、包括的な支援体制をどのように整備するべきか戸惑いもみられ、明確な展望が切り開かれているとは言い難い状況となっている。

こうしたなか、2020(令和2)年の改正法附則における施行後5年の検討規程や、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(2023(令和5)年12月22日閣議決定)等も踏まえ、厚生労働省では2024(令和6)年6月から「地域共生社会の在り方検討会議」で、⑴地域共生社会のさらなる展開に向けた対応、⑵身寄りのない高齢者等への対応、⑶成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実の方向性、⑷社会福祉法人・社会福祉連携推進法人のあり方、⑸社会福祉における災害への対応、等について議論を行ってきた。その結果、2025(令和7)年5月28日に中間とりまとめが公表された。

*1…制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

日常生活自立支援事業を拡充・発展させ第二種社会福祉事業に

中間とりまとめの主な内容をみると、⑴の地域共生社会のさらなる展開に向けた対応では、①地域共生社会の理念・概念の性格、行政責務、②福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮、③福祉以外の分野との連携・協働について記載している。なかでも、②については、社会福祉法では福祉サービスの基本的な理念や提供の原則が規定されているものの、意思決定支援への配慮の必要性が明記されていないため、「法令上の規定の整備の検討を進めるべき」としている。

さらに、包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業の今後のあり方として、市町村、過疎地域等、都道府県における包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備の質の向上等に向けた取り組みを求めている。

⑵の身寄りのない高齢者等への対応については、現状、頼れる身内がいないことにより抱える生活上の課題に関する相談対応を受け止める窓口が明確でなく、こうした相談対応を受け止める機能が必要とされている一方、すでに各領域(介護、障害、生活困窮等)で支援体制の枠組みがあることを踏まえ、新たな相談窓口の設置という方法ではなく、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援機関、介護保険法に基づく地域包括支援センターなど、既存の支援体制の枠組みで相談を受け止めることとしている。その際、相談支援等に適切に対応できるよう人的配置を含めた体制の確保に努めるべき、とも指摘している。

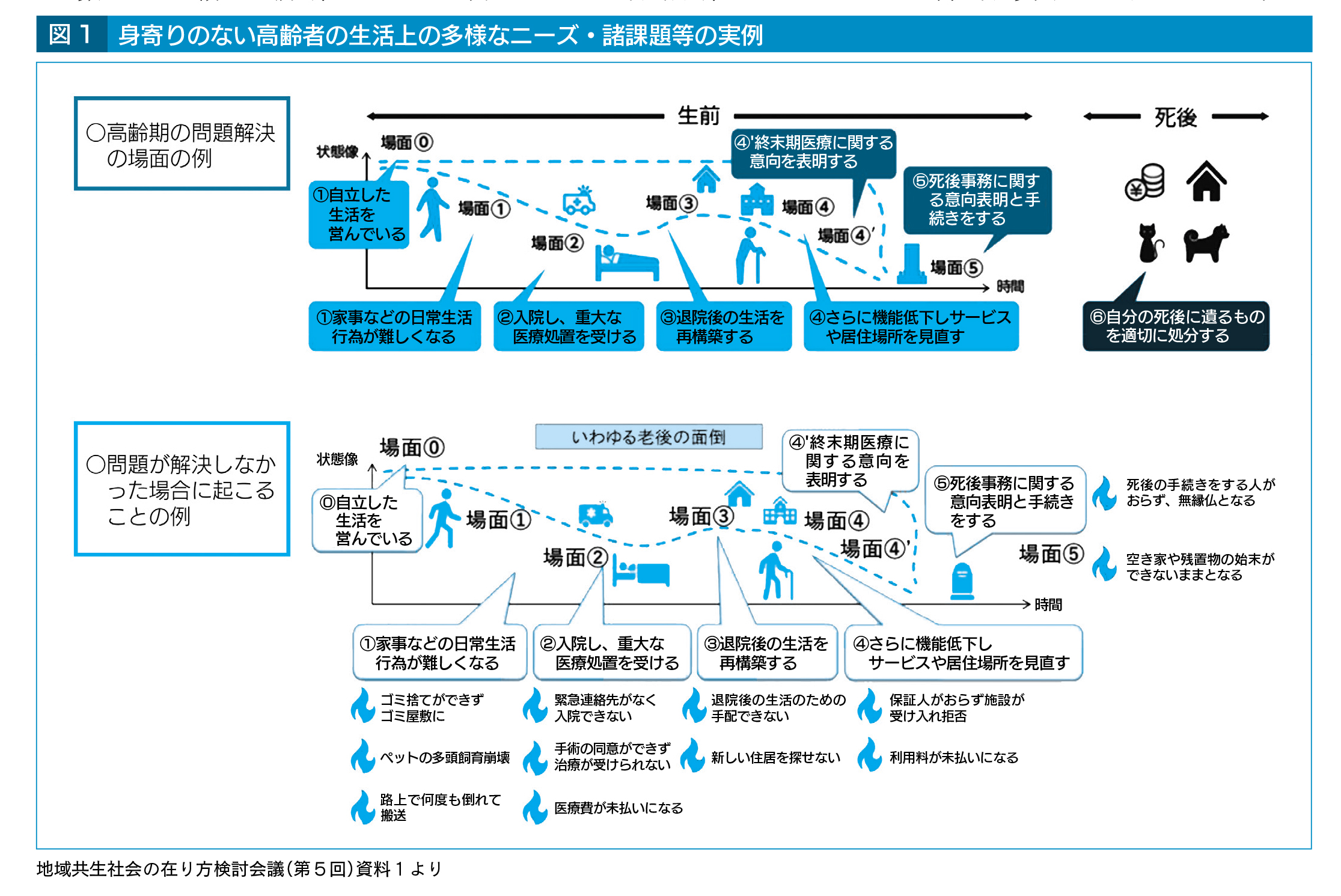

頼れる身寄りがいないことにより抱える生活上の課題(図1参照)への具体的な対応として、いわゆる「高齢者等終身サポート事業」は対応策の一つであるが、費用が高額になることもあり、一定程度の収入・資産がなければ利用が困難等の課題があるため、資力が十分にない人も利用できる事業が求められている。また、そうした事業は、資力の有無にかかわらず利用できるようにするべき、との指摘もある。

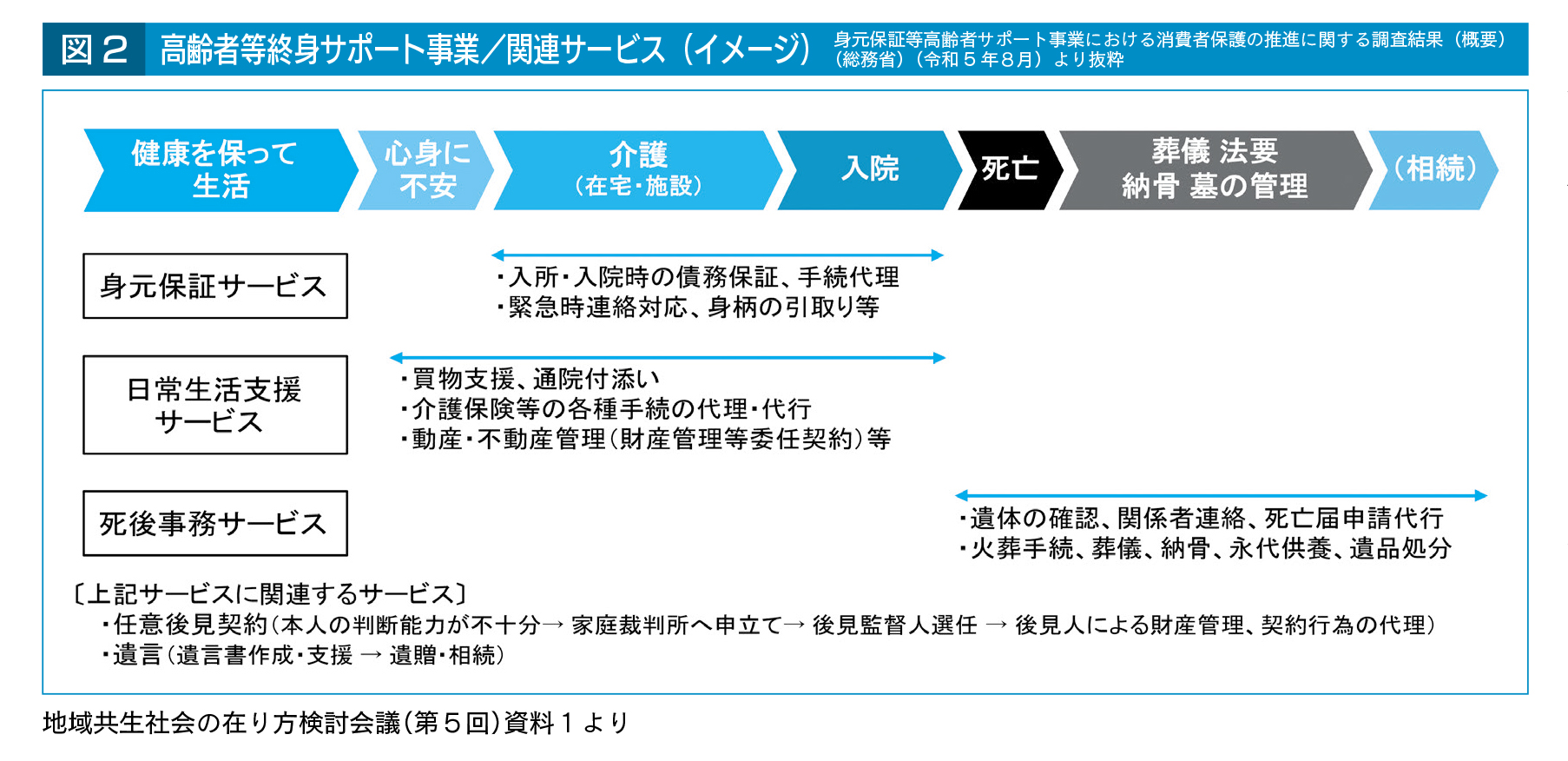

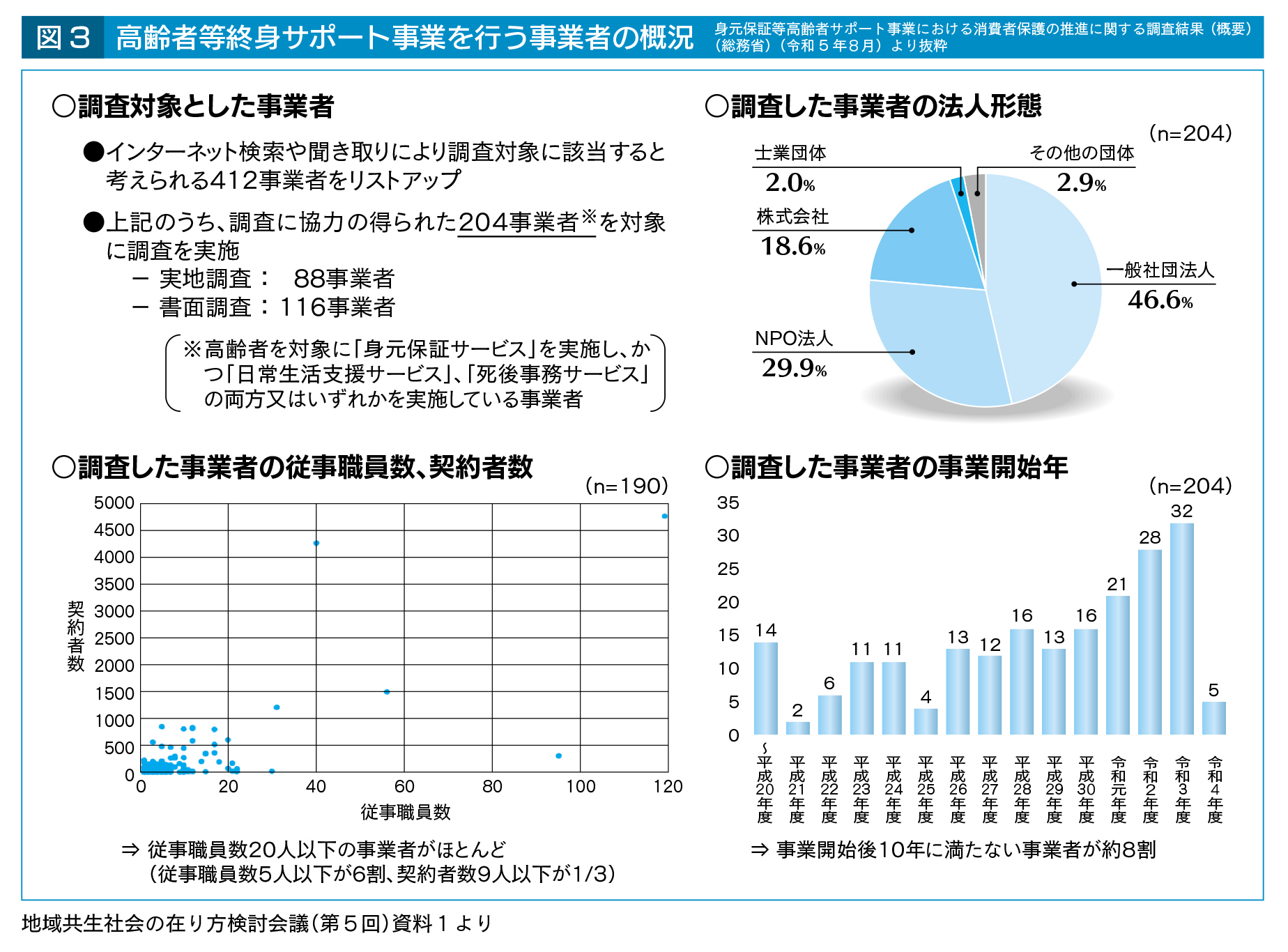

さらに、「高齢者等終身サポート事業」(図2)を行う事業者は、事業開始後10年に満たない事業者が約8割、従事職員数20人以下の事業者がほとんど(従事職員数5人以下が6割、契約者数9人以下が1/3)となっており(図3)、事業者の経営破綻に伴うトラブル等も発生していることから、消費者保護の側面からも事業運営の健全性・継続性が求められる。

厚生労働省では、2024(令和6)年度から、十分に資力がない等の理由から民間サービスを利用できない人に対して、意思決定支援を確保しながら総合的な支援パッケージ(日常生活支援、円滑な入院・入所の手続き支援、死後事務の支援)を提供する取り組みをモデル事業*2として実施し、課題の整理等を行っており、支援策の検討にあたっては、こうしたモデル事業の実施状況も踏まえる必要がある。

なお、生活に困窮する人については、生活困窮者自立支援制度の居住支援事業(地域居住支援事業)において、居住を安定して継続するため、訪問等による見守りや生活支援等、前述の総合的な支援パッケージとも一部重なる取り組みが行われており、生活に困窮する身寄りのない高齢者等に対する支援策の検討にあたっては、同制度の関係や同事業のあり方も踏まえる必要がある。

検討会での議論では、「『高齢者等終身サポート事業』を総合的なパッケージとして、社会福祉協議会など公益性の高い事業者が提供する仕組みは、現場の切実なニーズに即したものとして積極的に評価。他方、利用者との関係性や支援の透明性という視点からは、すべてのニーズを地域の1事業者が独占的に賄う事態を招くことは避ける必要があり、少なくとも地域に複数の信頼できる事業者の存在が必要。地域づくりの点からも、地域の官民の多数のアクターが終身サポート事業に関わる支援を適切に分担し、連携・協力しながら地域の支援体制を構築していくことが望ましい」、「総合的な支援パッケージを提供する仕組みとして、日常生活自立支援事業の拡充・発展が考えられる。その際の検討課題は、地域での支援の担い手として、社会福祉協議会に限定する必要があるのかどうか。社会福祉法人も担い手として期待されると同時に、非営利組織などに開いていくこともあるのではないか。同時に規制・監督をかけていくことも、ありうる検討課題」等の意見が出された。

これらの意見を受け、対応の方向性について、民間事業者によるサービスに頼れない場合があることを踏まえ、日常生活自立支援事業を拡充・発展させ、本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続き支援、死後事務支援等を提供することができる新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ、多様な主体が参画できるようにする必要がある、と示している。

なお、新たな事業については、現場や当事者の意見等も踏まえつつ、家族代わりと誤解されないよう、地域の実情に応じた地域福祉との役割分担および支援内容の専門性を考慮し、事業の守備範囲を整理する必要がある、と指摘している。さらに、民間サービスとの関係性、日常生活自立支援事業よりも対象者が広がることや制度の持続性の観点から体制面・費用面・運営監視面を考慮すること、資力が少ない人については、その利用に関し特別な配慮が必要であることも併記している。

*2…身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するためのモデル事業

「中核機関」の職員には守秘義務を課す方向に

⑶の成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実の方向性については、第二期成年後見制度利用促進基本計画(2022(令和4)年3月25日閣議決定)の指摘(成年後見制度が適切な時機に必要な範囲・期間で利用できるようにすべき等)等を踏まえ、現在、法務省の法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、成年後見制度の見直しに向けた調査審議が行われているところであり、成年後見制度が見直されるまでの間、日常生活自立支援事業を拡充・発展させたうえで、本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供することができる新たな事業とし、これについても、第二種社会福祉事業として法に位置づけることを示している。

具体的な内容としては、現行の日常生活自立支援事業における支援とおおむね同範囲(預貯金の入出金を含めた日常生活費の範囲における簡易な金銭管理、入院・入所手続支援等の生活支援サービスの利用に関する意思決定)を基本とする、としている。

なお、各市町村で整備が進められている「中核機関」(権利擁護支援のコーディネートを担う機関)は、法的根拠がなく、その権限等が曖昧であることから、権利擁護支援を行う場面での個人情報の取得・共有や会議開催等を行ううえで課題がある。また今後、成年後見制度が適切な時機に必要な範囲・期間で終了できる制度に見直された場合、家庭裁判所において後見等の終了等を判断する際に、他の支援の可否等について情報提供を行うことができる法定の機関が必要であること等から、法令上の規定の整備を求めている。

具体的には、市町村が①権利擁護支援や成年後見制度に関する相談、専門的助言、支援のコーディネート業務、②協議会の運営、関係者のコーディネート業務を実施し、家庭裁判所からの意見照会への対応も行う「中核機関」を設置できるようにし、「中核機関」の職員には守秘義務を課すことが必要とされている。また、「中核機関」の法律上の名称は権利擁護支援推進センターとすることを提案している。

⑷の社会福祉法人・社会福祉連携推進法人のあり方については、社会福祉法人による「地域における公益的な取り組み」を広げていくために、目的・取り組みのポイントの周知やさらなる明確化、社会福祉連携推進法人の事業要件の緩和や事務負担の軽減が示されている。