�@2025�N1������c�_���J�n�����u2040�N�Ɍ������T�[�r�X�̐����̂�����v�������7��25���A�@�T�[�r�X���v�̕ω��ɉ������̐��̍\�z�i���R�ԁE�l�������n��̔z�u��̒e�͉����j�A�A�l�ފm�ہE���Y������E�o�c�x�����A�B�n���V�X�e���A��É��A�g���A�C�����T�[�r�X���ʉۑ�ւ̑Ή��i��������A�g���i�j������e�Ƃ���Ƃ�܂Ƃ߂����\���܂����B���̓��e���݂Ă����܂��B

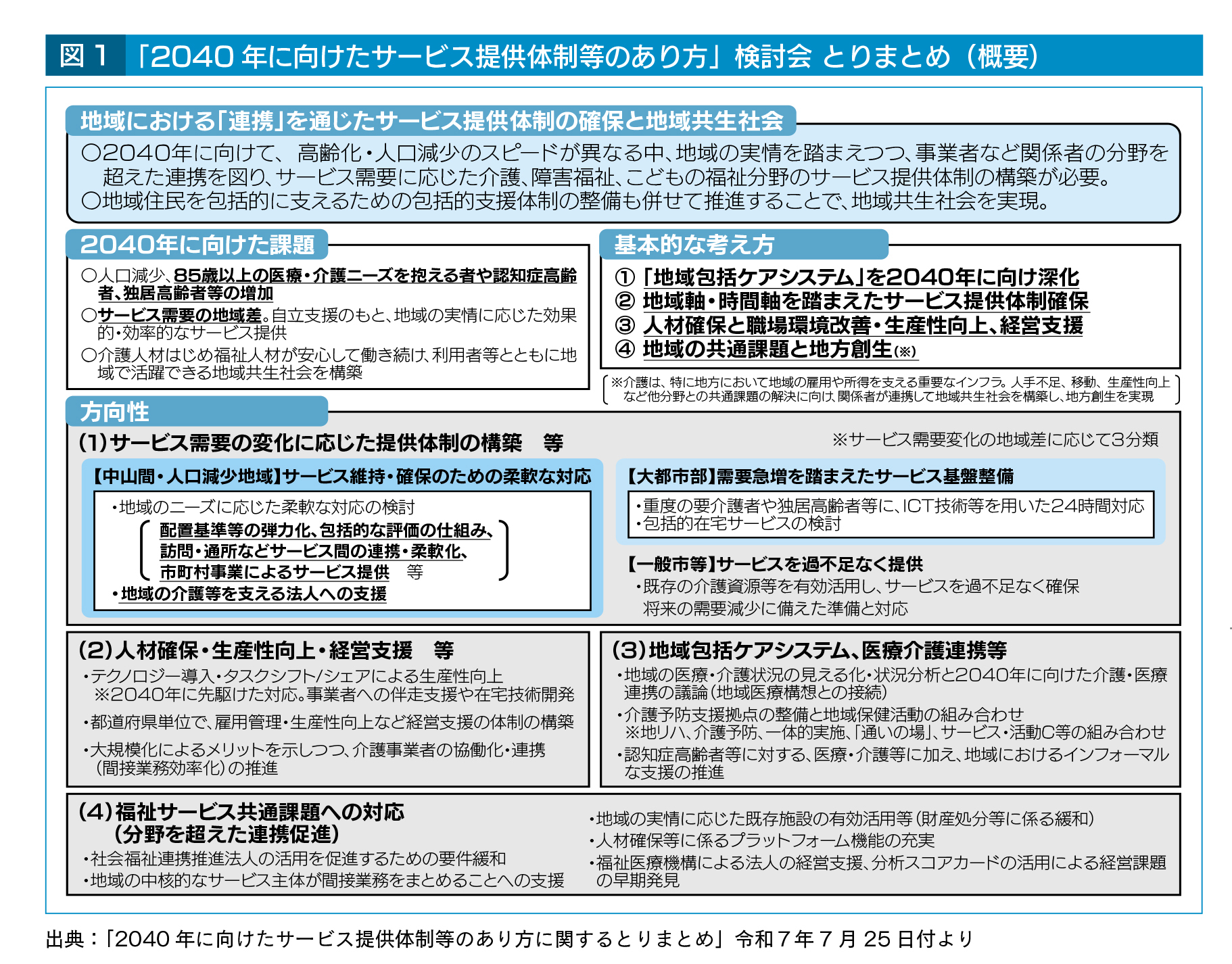

2040�N�Ɍ������T�[�r�X�̐��̂�����Ƃ�

�@2040�N�ɂ�65�Έȏ�̍���Ґ����s�[�N���}����ƂƂ��ɁA���ƈ�Â̕����j�[�Y�������85�Έȏ�l������������B����ɁA�F�m�Ǎ���҂�Ƌ��̍���҂̑����������܂�Ă���B����A���𐢑�̐��Y�N��l���̌����������܂�Ă���A�ǂ̂悤�ɍ���҂��x���Ă����̂����傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B

�@�n��̃T�[�r�X���v�̕ω����ɑΉ����邽�߁A2040�N�Ɍ����āA�n���P�A�V�X�e����[�������A��ÁE���̈�w�̘A�g��}��A��ÁE���E�\�h�E�����x�����̕�I�Ȋm�ۂ�}��K�v������B�܂��A���ׂĂ̒n��ŗ��p�ғ����K�ɉ����Ó��̃T�[�r�X���Ȃ��玩�����ē��퐶�����c�߂�悤�A�n��̎���ɉ��������ʓI�E�����I�ȃT�[�r�X�̐����m�ۂ��邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�B����ɁA�����l�������̃X�s�[�h�ɂ͒n��ɂ���đ傫�ȍ�������Ȃ��A����҂̉��T�[�r�X���v�₻�̕ω��ɂ��n�捷������A�T�[�r�X�����̏����܂��܂ł��邱�Ƃ���A�n�掲�E���Ԏ��܂����T�[�r�X�̐����m�ۂ��Ă����K�v������B

�@���l�ނɂ��ẮA�������P���͂��߁A�l�ފm�ۂ̎��g�݂̏[����}��K�v������B�n��P�ʂł��W�҂��A�g���Ďx�����s���A�ٗp�Ǘ��̉��P�ɂ��l�ނ̒蒅�A�e�N�m���W�[������^�X�N�V�t�g�^�V�F�A�A�o�c���P�Ɍ������x�������킹�Đ}��K�v������B

�@�Ȃ��A�u�o�ύ����^�c�Ɖ��v�̊�{���j2024�v�i2024�i�ߘa6�j�N6��21���t�c����j�ɂ����Ă��A�u�K�v�ȉ��T�[�r�X���m�ۂ��邽�߁A�O���l���l�ނ��܂߂��l�ފm�ۑ��i�߂�ƂƂ��ɁA�n�掲�A���Ԏ������܂��A�������I�ȉ��T�[�r�X�̐����m�ۂ���r�W�����݂̍���ɂ��Č�������v�Ƃ���Ă���B

�@���������܂��A2025�i�ߘa7�j�N1������u2040�N�Ɍ������T�[�r�X�̐����̂�����v������ɂ����āA�n�掲�E���Ԏ��܂��A����҂ɌW��{��A���̑��i��Q�E�������j�̃T�[�r�X���܂߂����ʉۑ�ɂ��Č�����i�߂Ă����B���̌�A���N7��25���ɂƂ�܂Ƃ߂����\�����B

�n���3�ɕ��ށA���v�̕ω��ɂ��킹���T�[�r�X��

�@�Ƃ�܂Ƃ߂̎�ȓ��e���݂�ƁA�܂�2040�N�Ɍ������T�[�r�X�̐����̊�{�I�ȍl�����Ƃ��āA�@�u�n���P�A�V�X�e���v��[���A�A�n�掲�E���Ԏ��܂����T�[�r�X�̐��m�ہA�B�l�ފm�ۂƐE������P�E���Y������A�o�c�x���A�C�n��̋��ʉۑ�ƒn���n���A��4�������Ă���B

�@�����̎����Ɍ������{��̕������Ƃ��ẮA⑴�l�������E�T�[�r�X���v�̕ω��ɉ������T�[�r�X�̐��̍\�z�A⑵�l�ފm�ۂƐE������P�E���Y������A�o�c�x���A⑶�n���P�A�Ƃ��̑̐��m�ۂ̂��߂̈�É��A�g�A���\�h�E���N�Â���A�F�m�ǃP�A�A⑷�����T�[�r�X���ʉۑ�ւ̑Ή��i�n��ɂ�����u�A�g�v�ƒn�拤���Љ�j��������Ă���i�}1�Q�Ɓj�B

�@⑴�l�������E�T�[�r�X���v�̕ω��ɉ������T�[�r�X�̐��̍\�z�ł́A2040�N�Ɍ����A�n��ɂ�����l�������E�T�[�r�X���v�̕ω��ɉ����A�S����3�̒n��i���R�ԁE�l�������n��A��s�s���A��ʎs���j�ɕ��ށB�e�N�m���W�[�������p���A����҉��̃T�[�r�X�̐��E�x���̐����\�z����B

�@�u���R�ԁE�l�������n��v�ł́A�T�[�r�X���v����������Ȃ��A���܂��܂ȃT�[�r�X��g�݂��킹�Ĉێ��E�m�ۂł���悤�A�n��̃j�[�Y�ɉ������_��ȑΉ��i�z�u����̒e�͉��A��I�ȕ]���̎d�g�݁A�K��E�ʏ��ȂǃT�[�r�X�Ԃ̘A�g�E�_��A�s�������Ƃɂ��T�[�r�X���̌����j�A�n��̉��@�\�̈ێ����̂��߁A�n��̉����x����@�l���ւ̎x���A�Љ���A�g���i�@�l�̊��p���i���f���Ă���B

�@�u��s�s���v�ł́A�T�[�r�X���v���}������Ȃ��A���Ɩ��̑��l�ȃT�[�r�X�ɉ����AICT��AI�Z�p�Ȃǖ��Ԋ��͂����p�����T�[�r�X��Ղ̐����A�d�x�̗v���҂�Ƌ�����ғ��ɑΉ��\�ȁAICT�Z�p����p����24���ԑΉ��\�Ȍ����I�E��I�ȃT�[�r�X�̌������f���Ă���B

�@�u��ʎs���v�ł́A�T�[�r�X���v����������Ȃ��A�����̉�쎑������L�����p���A�T�[�r�X���ߕs���Ȃ��m�ہB�����̎��v�����ɔ����������Ə_��ȑΉ����f���Ă���B

�@3�̒n��̗ތ^�ɂ��ẮA�l���⍂����A�ߑa�n�悩�ۂ��ȂǁA�ǂ̂悤�Ȋ�ŋ敪����ׂ����Ƃ����_�ɂ��ẮA����A���x�̋c�_�̂Ȃ��Ō��������B�l���\���̕ω��ɉ����āA�e�n�悪3�̒n��̗ތ^���s��������\�������邱�Ƃ���A�e�n��ɂ����ẮA�T�[�r�X���v�̕ω��𒍎����A�T�[�r�X�̐������������Ă������Ƃ����߂���B

��Q�E�ۈ�ɂ��Ă�3�̒n�敪�ނ���{��

�@��Q��������ɂ��ẮA��앪��ɂ�����O�q��3�̒n�敪�ނ���{�Ƃ��A������L�̎�����X�̃j�[�Y�܂��A���̒n��̏ɉ������T�[�r�X�̐���x���̐����\�z���Ă������Ƃ��d�v�A�Ǝw�E���Ă���B���s���x�ł́A�����^�T�[�r�X�A��Y����Q�����T�[�r�X�⑽�@�\�^�A�]���鎖�Ə����A���̗v���̂��Ƃŏ_��ȃT�[�r�X�̒��\�ƂȂ��Ă���A�����̊��p�܂��A���ی����x���̑����x���Q�l�ɁA���R�ԁE�l�������n�擙�ɂ����Ĕz�u��̒e�͉��ȂǁA���x���g���E�����������đΉ����Ă����������������Ă���B

�@�ۈ�ɂ��ẮA�n��ɂ�����A�w�O�l�������E�ۈ���v�̕ω��ɉ����A�Z�u���R�ԁE�l�������n��v�̂Ȃ��ł��A�@���R�Ԓn��◣���𒆐S�Ƃ����A���łɂ��ǂ������Ȃ��n��A�Z�u��s�s���v��u��ʎs���v�̂Ȃ��ł��A�A�A�w�O�l����������������x�I�ɐi��ł����n��A�B�s�s���𒆐S�Ƃ��ċǒn�I�ɑҋ@�����̔����₱�ǂ��̋}���Ȍ����������Ȃ���S�̂Ƃ��Ă͊ɂ₩�ɏA�w�O�l�����������Ă����n��ƁA�n�������ɕ��ނ��đΉ�������u���Ă����K�v������B

�@�Ȃ��ł��A�@�̒��R�Ԓn��◣���𒆐S�ɂ��ǂ������Ȃ��n��ɂ����ẮA����[�����̒ቺ���[�������A����I�ȉ^�c������ɂȂ�{�݂�A���p�������K�v�ƂȂ�{�݂�������\��������B���������n��ɂ����āA���̍����ۈ�̒�O��ɕۈ�@�\�̈ێ��E�m�ۂ�i�߂Ă������߂ɂ́A�s���������S�ƂȂ�n��̕ۈ珊���ƘA�g���A���������������ۈ�̐��̌v��I�Ȑ�����A�ۈ珊���̑��@�\���A�@�l�Ԃ̘A�g�A�@�l�̍����⎖�Ə��n�A���p������i�߂Ă����K�v������B

�@�܂��A�ۈ�m�̂悤�Ȑ��E�̊m�ۂ͂Ƃ��ɍ���ł���ƍl�����邱�Ƃ���A��E��]�v�����̔z�u��ɂ��Ēe�͉����Ă����������������Ă���B�Ȃ��A�ۈ�m�ȊO�̎҂��]�����鎖�Ɨތ^�i���j������A�ߑa�n��ł́u�ւ����ۈ珊�v�Ƃ����`�ŁA������Ȃ��ۈ珊�ɂ��ē���I�ɋ��t���s���Ă��邱�Ƃ����܂��A�ɂ߂Ă��ǂ��̏��Ȃ��n��̕ۈ�@�\�̊m�ۂ̂��������������A�Ƃ��Ă���B

�@�A�̏A�w�O�l����������������x�I�ɐi��ł����n��ɂ��ẮA�ۈ���v���}���Ɍ������Ă������Ƃ������܂�A�@�̒n��ɂȂ邱�Ƃ����z���āA�����i�K���珀����i�߂�K�v�����w�E���Ă���B

�@�B�̓s�s���𒆐S�Ƃ��ċǒn�I�ɑҋ@�����̔����₱�ǂ��̋}���Ȍ����������Ȃ���S�̂Ƃ��Ă͊ɂ₩�ɏA�w�O�l�����������Ă����n��ɂ��ẮA���q���ɂ�鏫���I�Ȏ��v�����������Ȃ���A�ǒn�I�ȑҋ@�����̔����₱�ǂ��̋}���Ȍ����ɑΉ����A���ǂ��N�ł��ʉ����x�ɂ����v�����ɂ��Ή����Ă����K�v������B���݂̒�̂����S�ƂȂ�Ȃ���A�ۈ���v�̕ω��ɉ����Ē��J�ɑΉ����Ă����K�v������A�Ƃ��Ă���B

�@���������Ή������Ă����ɂ́A�s���������S�ƂȂ��Čv��I�ɕۈ�@�\���ێ��E�m�ۂ��Ă����������������K�v������B

�� �c ���K�͕ۈ玖�Ƃa�^�i�ۈ�m��1/2�ȏ�z�u�j�A�b�^�i�ۈ�m�̔z�u�͕s�v�j�A�ƒ�I�ۈ玖�Ɓi�ۈ�m�̔z�u�͕s�v�j��

�@�l�̍��Y�擾�̍ۂ̕⏕���Ԋғ��ɂ���

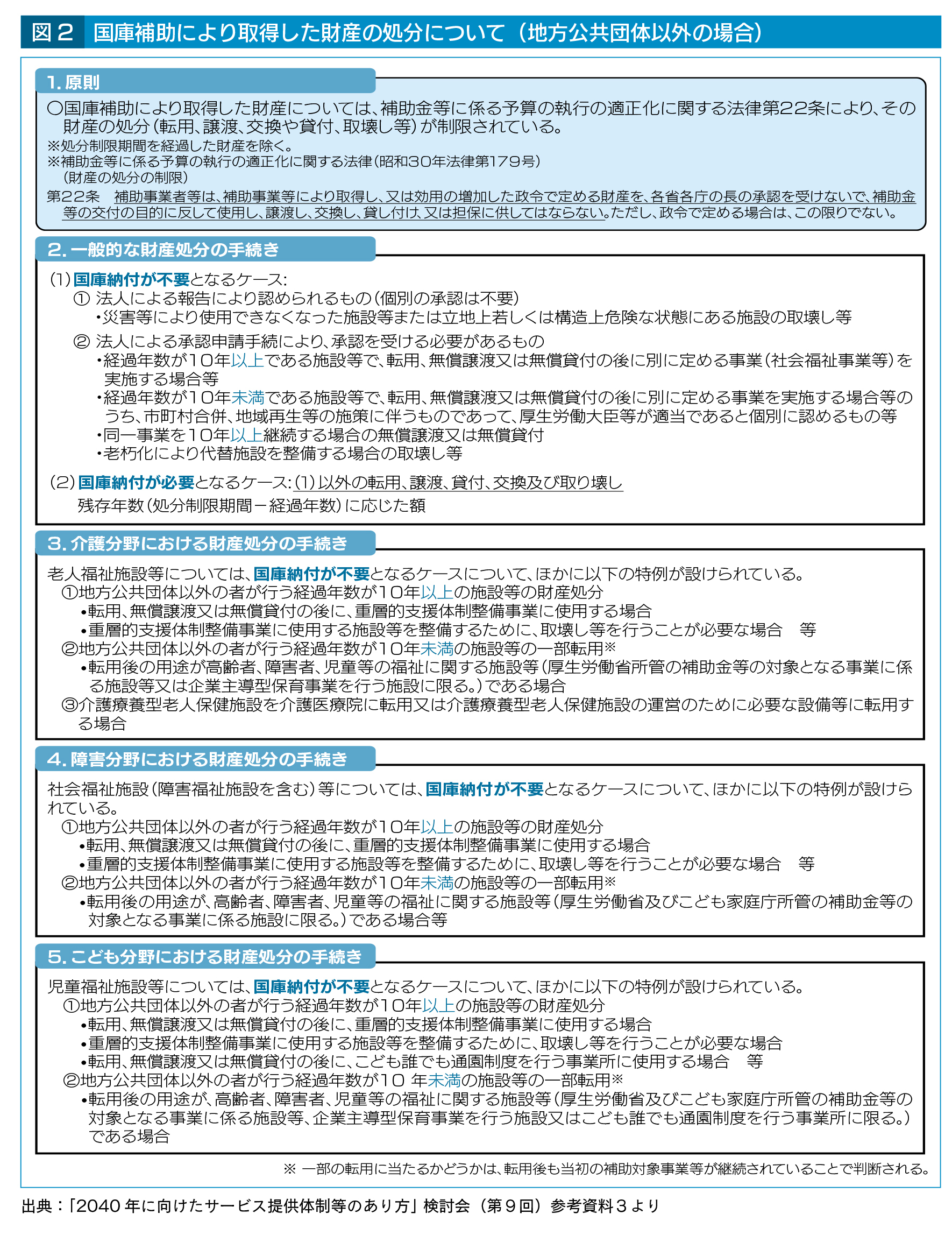

�@�Ƃ�܂Ƃ߂ł́A�n��̎���ɉ����������{�݂̗L�����p��}�邽�߁A�@�l�̕s���Y�̏��L�ɌW��v����]�p�E�ݕt�E�p�~�ɌW��⏕���̍��ɕԔ[�Ɋւ���K���ɂ��Ă��A���̏�����t���������Ŋɘa����d�g�݂̌������f���Ă���B

�@���s���x�ł́A�Љ���@�l�A��Ö@�l�����{�ݓ��̍��Y���擾�����ۂɍ��ɕ⏕���Ȃ���Ă���ꍇ�A�]�p�E�ݕt�̌�ɎЉ�����Ƃ��s���ꍇ�ł����Ă��A���Y�擾����10�N�����̓]�p�̏ꍇ�i�⏕�Ώێ��Ƃ��p�����������ňꕔ�]�p���铙�̏ꍇ�������j���ɂ́A�����Ƃ��ĕ⏕���̍��ɕԔ[���K�v�ƂȂ��Ă���i�}2�Q�Ɓj�B

�@�T�[�r�X���v����������Ȃ��A�{�ݓ��̐����ɂ��ẮA���セ�̋@�\���_��ɕύX���Ă����K�v������B���ی��{�݂̈ꕔ�ŏ�Q�����T�[�r�X�A�ۈ瓙���s���ꍇ�ɁA���X�̕⏕���̖ړI�͈͊O�ł̕Ԋ҂����߂��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A�o�ߔN��10�N�����̎{�ݓ��̑S���]�p�̊ɘa�����s���ȂǁA�_��Ȑ��x�I�Șg�g�݂̌������K�v�A�Ǝw�E���Ă���B

�@����ɁA�Љ���@�l����ނ����U����ꍇ�ɁA���̎{�ݓ��������̂ɋA�������邱�ƂŁA�n��ɂ����ĕK�v�ȕ����T�[�r�X�Ɋ��p����ȂǁA�����̂�n��̊W�҂ł��L�����p��}���Ă������Ƃ��\�ƂȂ邽�߁A�K�v�Ȍ������s�����Ƃ����߂Ă���B

����̓����ɉ������Ɩ��̕W�����A�e�N�m���W�[�������̐��i��

�@⑵�̐l�ފm�ۂƐE������P�E���Y������A�o�c�x���̕������Ɋւ��ẮA�܂����ɂ��āA���l�ފm�ۂ̂��߁A2024�i�ߘa6�j�N�x����V����ɂ�鏈�����P���Z�̈�{������щ��Z���̈����グ�A�܂�2025�i�ߘa7�j�N�x����̗v���e�͉���ʂ��Ă���Ȃ�擾���i��i�߂�ƂƂ��ɁA2024�i�ߘa6�j�N�x��\�Z��ʂ��āA�E������P�E���Y������₳��Ȃ���グ���̎x���Ɏ��g�ށA�Ƃ��Ă���B�܂��A�����̎��Ԃ�o�c���Ԃ̃f�[�^�܂��A�ߔN�̕���������グ�ɑΉ����A�S��ƕ��ς̓������������������ŁA���グ�⏈�����P�̎��g�݂𐄐i����K�v�����w�E���Ă���B

�@��쎖�Ǝ҂͏��K�͂ȂƂ���������A�ϋɓI�ȍ̗p�������s���Ă��Ȃ��悤�Ȏ��Ǝ҂������B�����������Ǝ҂��܂߁A�n��ɂ�����v���b�g�t�H�[�����ł̏�L�E�A�g�����ɂ��A�ٗp�Ǘ��A�l�ފm�ہA�E������P���ɂ��Ď���̎��Ə����ɂ�����ۑ��F�����A���I�ȋ@�ւ��֗^���Ȃ�����P��i�߂Ă������Ƃ��d�v�ƂȂ�B

�@���̓_�ɂ��ẮA��Q�����A�ۈ番������l�̉ۑ��L���Ă���A�e����̓����ɉ������Ɩ��̕W�����A�e�N�m���W�[�������̐��i��}�邱�Ƃ����߂Ă���B