第1回:現状認識と経営改善の必要性(将来資金の必要性)

〜借入返済や修繕費用、リスク回避用の原資の確保が必要〜

介護事業環境の変化

経営には、将来の環境変化に向けリスクの影響を回避、もしくは緩和するための準備を行い、将来の変化を生かしながら、事業の維持、もしくは拡大を行いながら事業を継続することが重要です。リスク回避用の原資の確保も欠かせません。

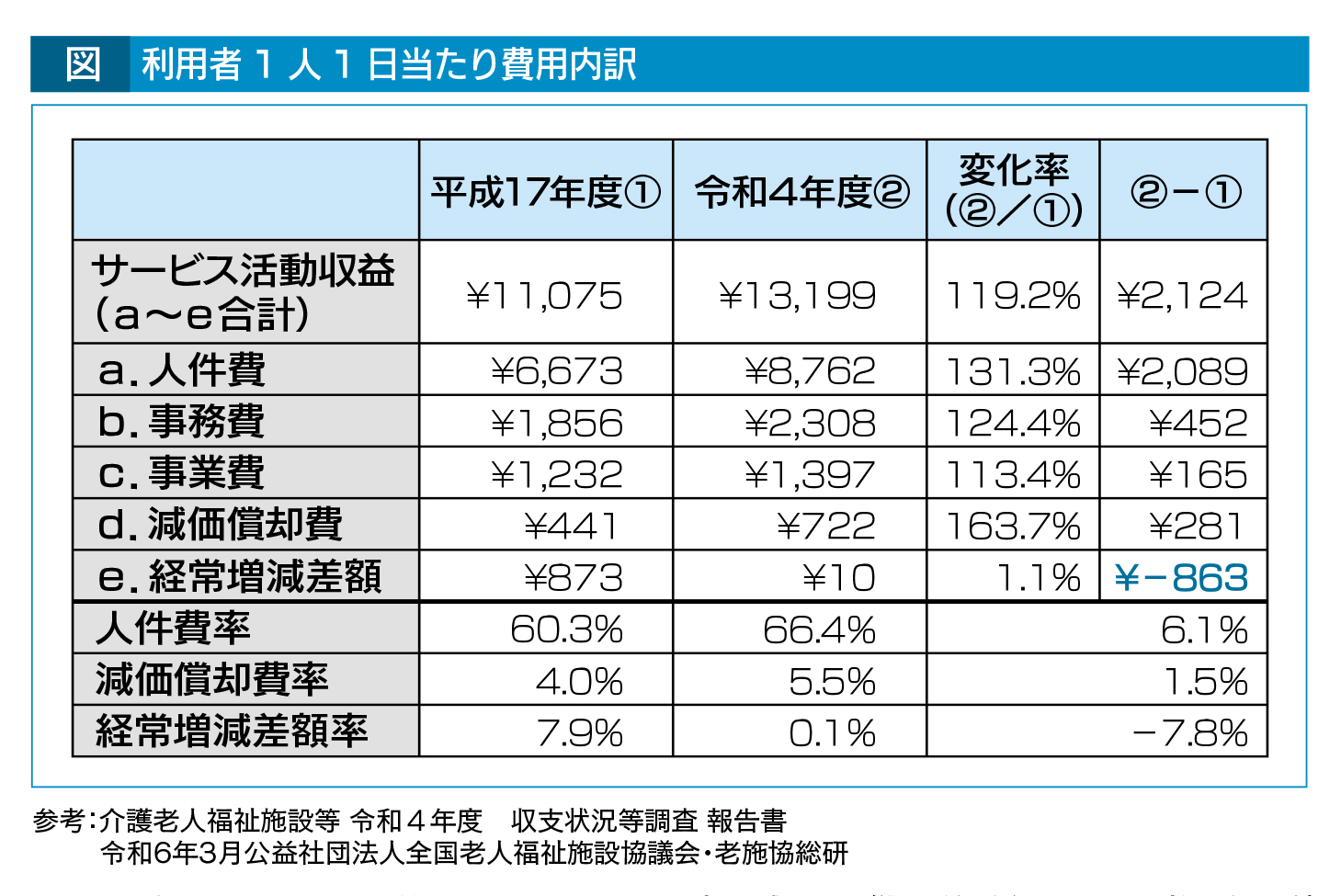

特別養護老人ホームの利用者1人1日当たりの費用内訳(図)では、平成17年度から18年間で合計値が2124円増加しているものの、そのほとんどが人件費の増加によるものであり、事務費、事業費、減価償却費なども増加しています。経常増減差額は、令和4年度には利用者1人1日当たりわずか10円にまで低下しており、この数字を見るだけでも経営環境の厳しさが推察されます。

近年の物価高騰、人材確保の難しさ、最低賃金の上昇、新型コロナ感染症の影響だけでなく、今後さらに加速する人口減少に備えた報酬改定により、10年前とは比べ物にならないくらい利益が得にくい報酬体系となっていることが、この統計値からも垣間みられます。この傾向は今後も続く可能性もあり、一日でも早く経営基盤を確立していくことが求められています。

将来資金の算出

コンサルティングの相談の多くは、老朽化する建物に対する修繕費用への不安や返済困難に陥っているケースなど、緊急性はさまざまです。とくに顕著なのは、新型コロナ感染症の影響がいまだに完全には収束せず、慎重さを期すあまり、収益に多大な影響が生じ、そこから復活できないケースです。

将来の修繕費用が不安な法人の場合、まず、修繕費用を見積もる必要があります。

概算修繕費用額は、社会福祉充実財産の計算方法で仮設定を行います。実際には、これまでの修繕の状況や開設時の構造の特殊性、導入予定の設備の機能、そして建築コストの価格上昇率など多様な要件が関係し、空調設備や厨房機器、機械浴槽、給排水設備など各設備の交換サイクルにより必要となる額や時期が異なります。

特養1床当たりの初期投資が仮に1500万円の場合、修繕費用累計額は約30%、おおむね500万円程度が見込まれます。それに対して補助金や借入金等を勘案し、自己資金として必要な額を想定します。社会福祉充実残高の算出式では約22%、その他設備等の更新費用を勘案すると20年で40%は確保したいところです。

例えば、100床の場合、大規模修繕で2億円の自己資金が必要となります。これまで1億円程度修繕してきた場合、5年後の大規模修繕に向けて今から積み立てるとすると、毎年2000万円の修繕費用のための資金が必要となります。特養単体で考えるとサービス活動収益の4・0%程度に相当し、併設の赤字事業を抱えた状況では厳しいことが想定されます。修繕積立金が捻出できるかどうかは、現在の借入金元本返済後にいくら残るかによって異なります。この時、2000万円の見込みが立てば、毎年修繕積立金として蓄積し、見込みが立たなければ、どの事業でいくら捻出できるのか、改善できる点は何かについて視点を置いた改善計画を立てることが大切です。

経営分析と改善計画

将来の必要資金を鑑みて、単年度に求める収支差額を明確にすることは、資金捻出の難しさを実感することにつながり、財務面に対して慎重に判断するために不可欠です。

将来資金についての不安を解消するには、達成できるサクセスストーリーを描くことが重要です。これを実行すれば、これさえ実行できれば目標の資金を捻出できるという改善計画を作成します。

コンサルティングで改善計画を策定する場合は、法人全体の分析だけでなく、まず、事業別に各種統計値と比較し、経営バランスのモデルを検討します。サービス活動収益を増加するために、単価と量の変更案をあるべき像と積み上げ式の両面で考え、目標値を設定します。同時に稼働を上限まで引き上げた場合に、職員の負荷が統計値と比較して緩いのか厳しいのかを見極め、適正な職員配置を設定します。全事業に対して事業別モデルを集約し、借入金元本返済や予定されている設備投資を勘案して、最終的にいくら必要資金が捻出できるのか、目標とする額が達成できるのかを検証しながら、達成できる事業モデルを作成します。この工程を経て、財務面での改善計画を仮決定します。

改善計画達成のための行動計画

次に、財務面での改善計画を実践するための具体策を検討します。現在の施設系の介護報酬体系は、全体の報酬の20%程度を加算が占めています。そのため積み上げ式で利用者一人1日当たりのサービス活動収益を設定する場合は、各種加算算定が関係します。加算取得には、多くは労力や職員の専門性が必要となります。黒字の法人は加算取得に精力的であり、赤字の法人ほど労力と加算額を天秤にかけて算定しない傾向があります。加算で求められる仕組みは、将来、運営基準に組み込まれる可能性もあり、少しでも加算として上乗せがある方が経営へのメリットも大きいといえます。そのため、職員にもサービスの質を示すものとして算定への意欲醸成を図ることが必要です。その際、極力人件費や費用を増やすことなくできる策を検討します。

新型コロナ感染症以降、感染症の影響で稼働が落ちている施設が多く見受けられます。従来なら月数名の新規を受け入れれば現状維持ができていたにも関わらず、感染症の影響で稼働率が低下した場合、負のサイクルから抜け出せない施設が往々にして存在しています。稼働を大きく改善するためには、新規の受け入れを2倍、時には3倍にする必要があり、今まで経験したことがない管理者や相談員も存在します。そのため、努力しているつもりでも結果に結びつかずに、混とんとした状態に陥ってしまっています。

この場合は、行動計画に稼働向上プロジェクトを組み入れます。相談員だけでなく、組織全体の目標として稼働向上を位置づけることが重要です。現場から意見を出しあい、稼働率向上のための障害となる点を洗い出し、一つずつ改善していきます。

目標と危機感の共有

経営改善には、まず、現状から脱却しなければならない状況であることを、現場との共通認識にすることが必要です。現状の脱却には日常の判断基準を変える必要があります。稼働がコロナ前の水準に戻るまで、一時的でも判断基準の優先順位を「目標達成」に照準を定めます。この期間を設けることが重要です。現場の職員とも危機感を共有し、優先順位を変える必要性を浸透させます。そのためには、経営者自身が将来の経営環境の厳しさを再認識し、目標達成に向けまい進していく覚悟が必要となります。

※ この記事は月刊誌「WAM」2025年04月号に掲載された記事を一部編集したものです。

月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。