特別養護老人ホームの経営特性

特別養護老人ホームは、高齢者の尊厳を保持するため、定員のうち7割をユニット型とすることを目標として政策が進められてきました。そのため、特別養護老人ホームは、ユニット型、多床室、そして混合型に大別されます。多床室とユニット型では設備基準や人員基準が異なり、その結果として経営指標にも違いが生じています。特別養護老人ホームの経営分析には、まず多床室とユニット型の事業構造を理解することが重要です。

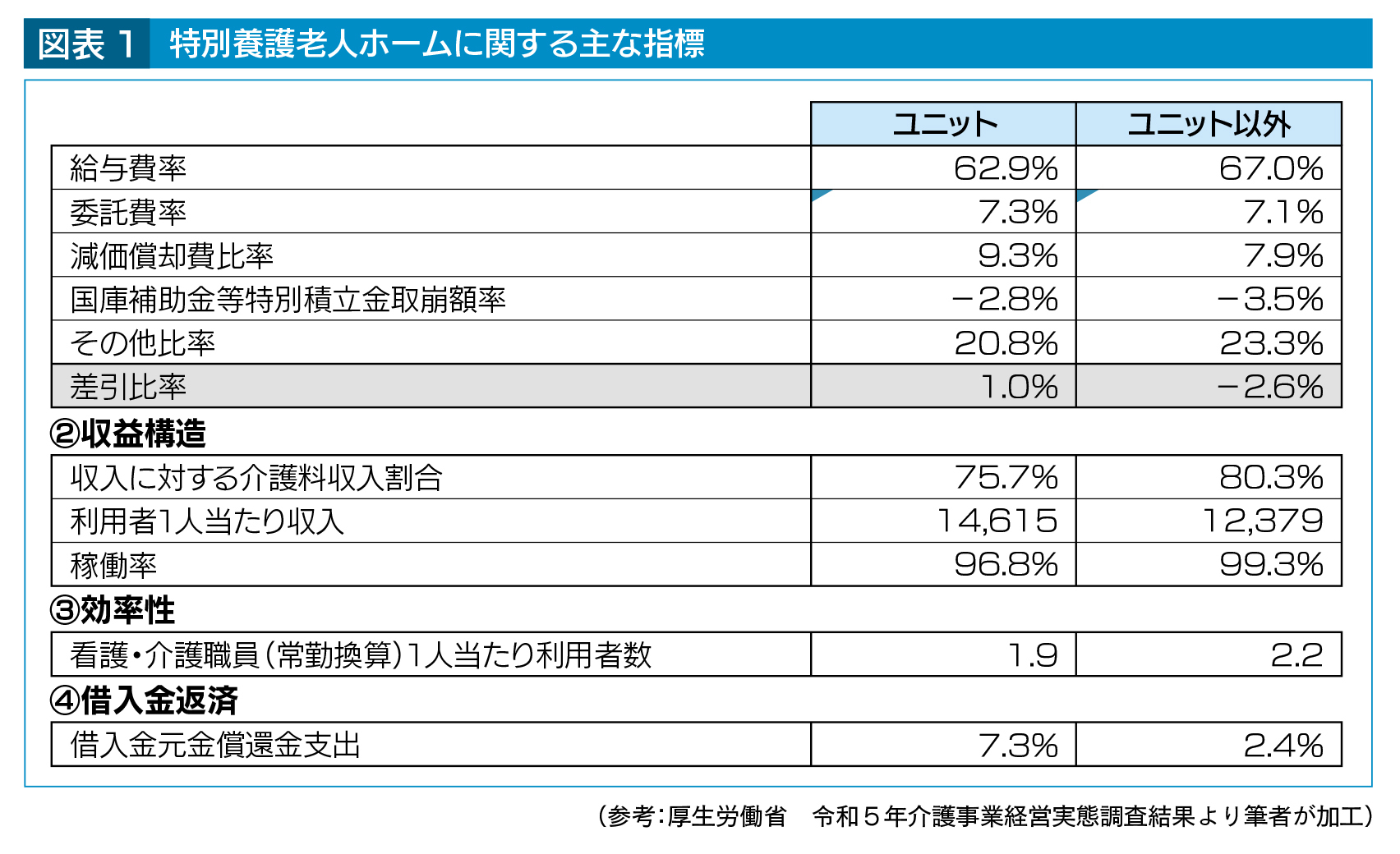

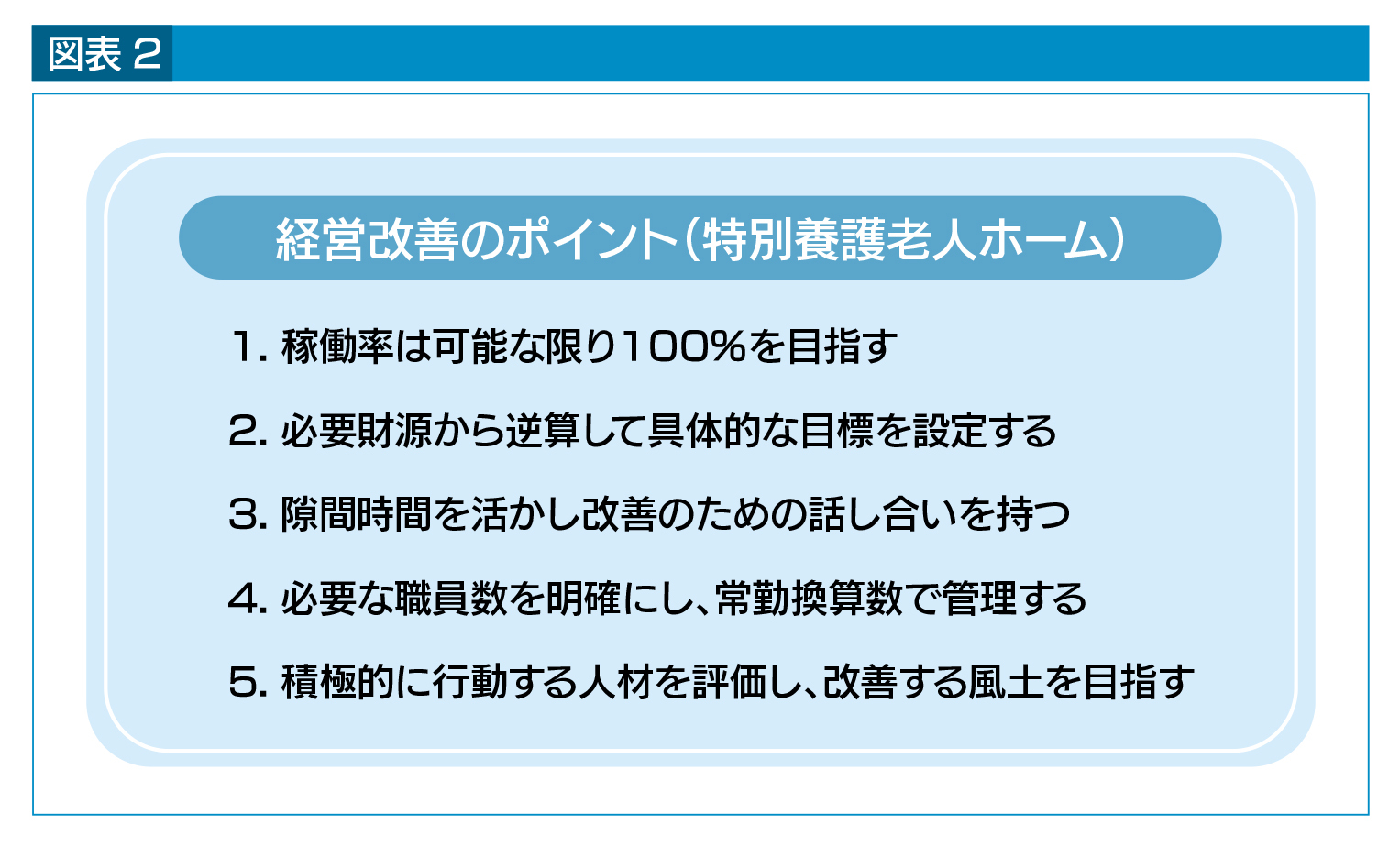

ユニット型の差引比率(対総収入)は1.0%(図表1)、多床室(ユニット以外)では▲2.6%と、統計値に差が見られます。多床室では赤字ですが、ユニット型と同様、稼働率は95%を超え限りなく100%に近い状態です。そのため、稼働率だけを目標にしても、必ずしも黒字化が実現できるとは限りません。細部のバランスをみて判断することが求められます。

目標(必要資金)の設定

まずは必要な資金を明確にし、資金に関する優先順位を整理することが重要です。ユニット型の多くは、開設時の施設整備借入金を毎月返済しています。統計値では借入金元金償還金支出は7.3%(対総収入)です。ユニット型は、差引比率は1.0%と黒字ではあるものの、資金面(簡易キャッシュフロー)に着目すると借入金を返済できるぎりぎりのラインです。ユニット型では、施設単体で返済ができる事業モデルを明確にすることが重要です。

一方、多床室の場合、すでに開設から20年以上、ときには30年を経過しています。そのため修繕費用に対する備えが必要です。統計値では差引比率が▲2.6%と赤字ですが、減価償却費と国庫補助金等特別積立金取崩額を考慮し資金面を考えると、若干手元に資金が残る状態です。今後の修繕費用の増加に備え、計画的に資金を蓄えることが求められます。

このように単に黒字化を目指すだけでなく、中長期的な考えのもと逆算して毎年必要とする資金を明確にし、その必要性を職員に伝え共通の目標としていくことが大切です。

人材不足と稼働率向上

人材不足を理由に、現場が新規利用者の受け入れに抵抗を示すことはよくあることです。ここで整理をしてほしい点は、本当に人材不足かどうかです。統計値では、看護・介護職員(常勤換算)1人当たり利用者数は、ユニット型で1.9名、多床室で2.2名です。人員基準では、多床室の場合、看護・介護職員(常勤換算)1人当たり利用者数は3.0名ですが、運営上厳しいために人員基準を超えて配置しているのが実態です。つまり、施設独自の基準により厚めに配置し運営しています。

建物構造が影響するとはいえ、統計値の水準以内に納めることが黒字化の最低ラインです。経営者は、まず自施設の必要な職員数を正しく捉え、適切に管理することが重要です。

現場の職員は内向的な思考に陥りがちですが、経営環境は変化しています。特別養護老人ホームの経営に求められる役割を正しく伝えることが必要です。介護事業では、今後の更なる労働力の減少に備え、有する経営資源を有効に使い、限られた職員体制で多くの高齢者を支援し、社会的貢献度を高めることが求められています。そのためには稼働率100%を可能な限り目指し、効率化をしなければ、今後、事業が成り立たないことを伝え、相談員だけでなく、組織全体の目標として定め、対応することが必要です。

心理的負担感による人材不足

人材不足は、心理的な負担感による感覚的なものも多くをしめています。人材不足と感じるのは、職員の人数ばかりではありません。シフトの変更が多く、シフト調整に多くの労力を要し、実際の業務に集中できない場合もあります。職員間の関係性が良くなく、気遣いからくる負担感も含まれます。また、特定の人、リーダーなどに業務が集中しており、全体を見渡して考えるべきリーダーが心理的に余裕を持てない場合もあります。もしくは、状態が安定しない利用者がいることから、不確定要素が多く、常に頭の片隅をしめている場合もあります。

こうした心理的な負担感は、方針が決まっていないことから生じる心もとない感覚やコミュニケーション不足が原因であることが多いものです。管理者は隙間時間を活用して職員と接点を持ち、一つひとつの問題点に判断を示していくことが求められます。

プラス思考と行動実践

経営改善には、多様なアイデアを出せる前向きな人材が必要です。多様なしがらみに思考を妨げられることなく、できることを考え、一歩踏み出し取り組んでいくことが求められます。そのために施設内から新たな視点で人材を発掘していくこと、また、その人材の行動を正しく評価し、全体をプラス思考に導いていくことが重要です。コンサルティングの役割は、具体的な方法を提言するだけでなく組織が自信を持てるようにすることも重要な役割と感じていす。社会的貢献度を第一義としていた特別養護老人ホームにとっては、判断基準において資金に関する優先順位をあげる必要があります。そのためには組織全体の価値観を変える必要があり、小さな成功を積み重ねて問題点のプロセスを改善し成果につなげることが、改善への最も効果的な方法です。

※ この記事は月刊誌「WAM」2025年10月号に掲載された記事を一部編集したものです。

月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。