��ʓI�Ȏw�W�Ǘ��̗��Ƃ���

�@����́A�o�c�ɕs���ł���w�W�Ǘ��ɂ��čl���Ă����܂��B��ʓI�Ȍo�c�ɂ�����w�W�Ǘ��̖ړI�́A�@����̉����A�A�ۑ�̔����A�B�ӎv����̎x���A�C�ڕW�Ǘ��ɕ��ނ���܂��B�����炭�o�c�҂ł���Όo�c���f��������Ƃ̕]���A�E���̕]�����̍ޗ��Ƃ��Ă���͂��ł��B�܂��A���g�D���Ƒ��g�D�Ɣ�r���Ăǂ̈ʒu�ɂ���̂��A�ǂ̒��x�̐��l�ڕW���f����ׂ��Ȃ̂��̖ڈ��Ƃ��Ă��邱�Ƃł��傤�B

�@�����͒�ʓI�Ȕ��f�̍����Ƃ��Ċ�������̂ł���A���ے萫�I�Ȏw�W�Ƃ��Ă͕s�\���ȑ��ʂ�����܂��B�Ⴆ�Ηߘa6�N�x����V����̍ۂɁA�K����̊�{��V�����z���ꂽ���Ƃɂ��A�K���쎖�Ə��̓|�Y���������ł��邱�Ƃ͌��ݐV���ȉۑ�Ƃ��ĕ�������ɂȂ��Ă��Ă��܂��B���z�̂��ǂ���ƂȂ����w�W�͌����J���Ȃ����{�����u��쎖�ƌo�c���Ԓ����v�ł���A�K���쎖�Ə��̎��x���������T�[�r�X��荂���������Ƃ��������Ă��܂��B���ی��̌������ǂ̂悤�ɔz�����邩�͏d�v�ȉۑ�ł����A����K���쎖�Ƃ͂��̎��Ɠ�����A�n��ɂ͑�ւ����s�\�ȕ��������ł���A�n�悩�炱�ꂪ������Ƃ��̒n��̍ݑ���̎����o�����X���傫������A����҂̐������̂��̂ɉe����^���Ă��܂��܂��B����͒�ʓI�Ȏw�W�Ǘ���D�悵�A�K���쎖�Ə��i�Ƃ��ɏ��K�͂ȁj�̖{���I�ȉۑ�ɑΉ�������Ȃ��������ʂƂ����܂��B

�@�{���������Ƃɂ����ẮA��ʓI�Ȏw�W�Ǘ��Ɠ������萫�I�Ȏw�W�Ǘ������߂��܂��B���l�ł͑���Ȃ��u���Z���v�A�u���v�A�u�s���v�A�u�p���v�A�u�����x�v�Ȃǂ����̑�\�i�ł��B�����𑪒肷��ۂɂ́A�A���P�[�g��i�K�]���Ȃǂ�p���Ĉꕔ�𐔒l�����邱�Ƃ�����܂��B

�@�������A�����������l�͎Q�l�l�ɂ������A�{���I�ɏd�v�Ȃ̂́A���ۂ́u�����v�A�u����v�A�u�����v�A�u���ׁv�Ƃ������萫�I�ȕω��𑨂��邱�Ƃł��B�܂��A�������Ƃ͏��i���̂��̂��u�����T�[�r�X�v�ł���A���̌��ʂ�萫�I�ɑ����Ă��܂����B�����͐E��������I�ɗ��p�҂̖�������E���̑��Z���ő����Ă���A�o�c���ԂƂ͘������邱�Ƃ�����܂��B

�@�K���쎖�Ə��ɂ����ẮA�l��s���̂Ȃ�����w���p�[�����E�̓����������ĉ��Ƃ��x���Ă����A���邢�͕����㏸�ɑ�\�����R�X�g������w���p�[���J�o�[���邽�߂ɓ����Ă������ʂ̎��x�����ł��������߁A�z��O�ɓ|�Y�����������Ƃ����܂��B

��쌻��ɋ��߂��n�߂��w�W�Ǘ�

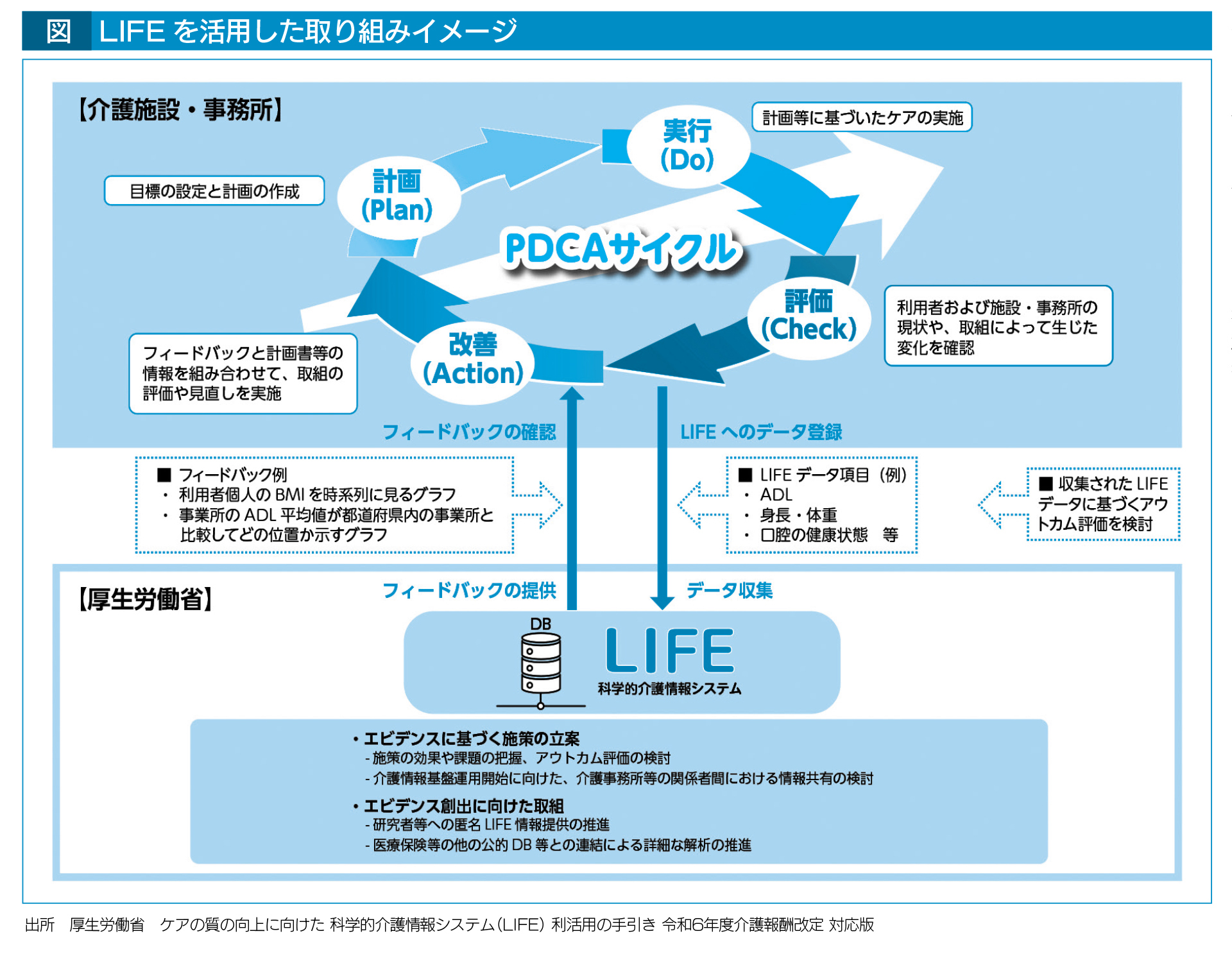

�@���̌���ł͒����ԁA�萫�I�ȊǗ��݂̂Ŏ��𑪂��Ă��܂������A�Ȋw�I���V�X�e���iLIFE�j�ł͉��̎��A���ʂ��Ȋw�I�ɑ���]�����Ă������Ƃ����߂��Ă��܂��i�}�j�B�ߘa6�N�x�ȑO�͏��̒�o�ɏd�����u����Ă��܂������A���݂ł̓t�B�[�h�o�b�N�f�[�^�����ɔ��f�����Ă������Ƃ����߂��Ă��܂��B����́A�����Ȋw�I�Ɂi�Č��\�Ɂj���Ă������ƂŁA���p�҂ւ̍���������T�[�r�X�����Ă������Ƃ����ی��̊�{�I�l���Ƃ��Ă����Ƒ����邱�Ƃ��ł��܂��B����܂ŁA�o���L���ȐE�������o�l�Ŕ��f���Ă������Ƃł��A���l�����邱�Ƃɂ��o�����E���ł����l�̔��f���ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ����҂ł��܂��B����͉�쌻��̕W�����ɂ����҂ł���ω��ł���A���E�����܂����p�҂ւ̃T�[�r�X�𐔒l�����邱�ƂɊ���Ă����K�v������܂��B

��̖ځE���̖ځE�a�̖ڂɉ������w�W�Ǘ���

�@���ۂ̑g�D�^�c�ɂ����ẮA�o�c�ҁA�Ǘ��ҁA��ʐE���ɕ����Ďw�W�Ǘ������邱�Ƃ��L���ł��B�o�c�҂ɋ��߂����̖ځi���ՓI���_�j�̎w�W�Ǘ��Ƃ��ẮA�g�D��Љ�̍\���A�����I�Ȑ헪��c�����邱�Ƃ��ړI�ł��̂ŁA�o�c�헪�̗��āA����̕������̌������K�v�ł��B�����͒P�N�Ō��������Ȃ����Ƃ������A�������v��f���������v��̊Ǘ����d�v�ƂȂ�܂��B���N�̌��Z�͂��̒B���x�������m�F���邽�߂̂��̂ł���A�w�W�Ǘ���͐��N�P�ʂŐi���𑪂�K�v������܂��B

�@�Ǘ��҂͋��̖ځi��������鎋�_�j�����߂��܂��B�g�����h��Љ�̓����A���x�����̔w�i��ǂޗ͂��K�v�ŁA��̓I�ɂ͉^�c�w���ɑς�����g�D�Â���A���[�ނ̊Ǘ��A�����̉ғ��̊Ǘ��ł��B��앪��ł���Ε�V����̗���A�l���\���̕ω��ւ̑Ή��A��Q����ł���Ώ�Q���Ҏ{��̓����𑨂��Ă��������Ƃ���ł��B

�@��ʐE���ɋ��߂���a�̖ځi����E�~�N�����_�j�ł́A����̐��A�E���̋Ɩ����S�A���p�҂̃j�[�Y��c�����邱�Ƃ��d�v�ł��B���E���̋Ɩ����P�A���p�҂�QOL����x���Ȃǂ��������܂��B

�@�����āA�E�ӂɂ�����w�W���Ǘ�������́A3�̎w�W��ˍ�����K�v������܂��B�g�D�ɂ���Ă����͈قȂ�܂����A��c�̂�݂��Ă���g�D���唼�ł��傤�B��c�̂ł͊e�w�W�̔w�i�𑊌ݗ������A�g�D�ɂ�����œK����T���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�e�w�W�̊Ǘ���A��������\��������܂��B�Ⴆ�A�������ɂ��E���ɕ��ׂ��������Ă���ł͂��邪�A�ғ���������Ă���ꍇ�ł���A�ꎞ�I�ɂł��ғ����ێ��A���シ�邱�Ƃ�������K�{�ł��B���̂��ߐE���̕��ׂy�����邱�Ƃ��ł��Ȃ���������܂���B���邢�́A�d�v�C���V�f���g���d�Ȃ����ꍇ�ɂ́A�V�K����𒆎~���Ăł������̐��̌��������s���K�v�����邩������܂���B���̏ꍇ�ɂ͍����̈ꎞ�I��������ނȂ��ł��傤�B

�@���̂悤�ɂ��̎��X�ŏd�v������w�W���ω����A�g�D�̂Ȃ��̍œK�����d�˂Ă������Ƃ��A���S�ȑg�D�^�c�ɂƂ��ďd�v�ƂȂ�܂��B������̏ꍇ���d�v�Ȃ��Ƃ͑��ݗ����̑ԓx�ł��B���g�̗��ꂩ�炾���ł͂Ȃ��A�قȂ鎋�_����̎w�W�ɊS���邱�Ƃőg�D�̈�̊������܂�A�o�����X�̂Ƃꂽ�o�c���f�ɂȂ����Ă����܂��B

���@���̋L���͌������u�v�`�l�v�Q�O�Q�T�N�O�X�����Ɍf�ڂ��ꂽ�L�����ꕔ�ҏW�������̂ł��B

�������u�v�`�l�v�ŐV���̍w�ǂ�����]�̕��͎��̂����ꂩ�̃����N���炨�\���݂��������B