人材不足の心理的要因〜リーダーが仕事を抱え込む理由〜

人員の確保はますます困難。かつての人員配置を指標にすることはできない時代へ

今回は介護現場における人材不足の定量的側面と定性的側面からその根本を考えていきます。

現在日本は2010年をピークに総人口、生産人口ともに減少傾向に入ってから15年ほど経過しています。一方介護職員は2040年に約280万人が必要とされており、約69万人の不足が想定されています。そのため、厚生労働省は介護現場の生産性向上への取り組みを推し進めてきました。2017年頃より中長期的な視点での生産性向上の推進は現在においても継続していますが、その中身は年々現場により近いものになってきています。当初は、介護技術や介護ロボットなどを用いて介護職員の負担を軽減、さらには介護離職を抑制し一定の介護職を確保していくという考え方でした。しかし令和6年度の介護報酬改定では生産性向上推進加算が創設され、介護の職場環境での生産性向上に抜本的に取り組むべく変化しています。それだけ介護現場での人材不足は加速しており、先が見通せない状況になってきています。人員の確保が定量的に困難である以上、各事業所においては業務効率化、生産性向上なくして人材不足への対応をすることは不可能であるという結論は異論なき事実ととらえることができます。

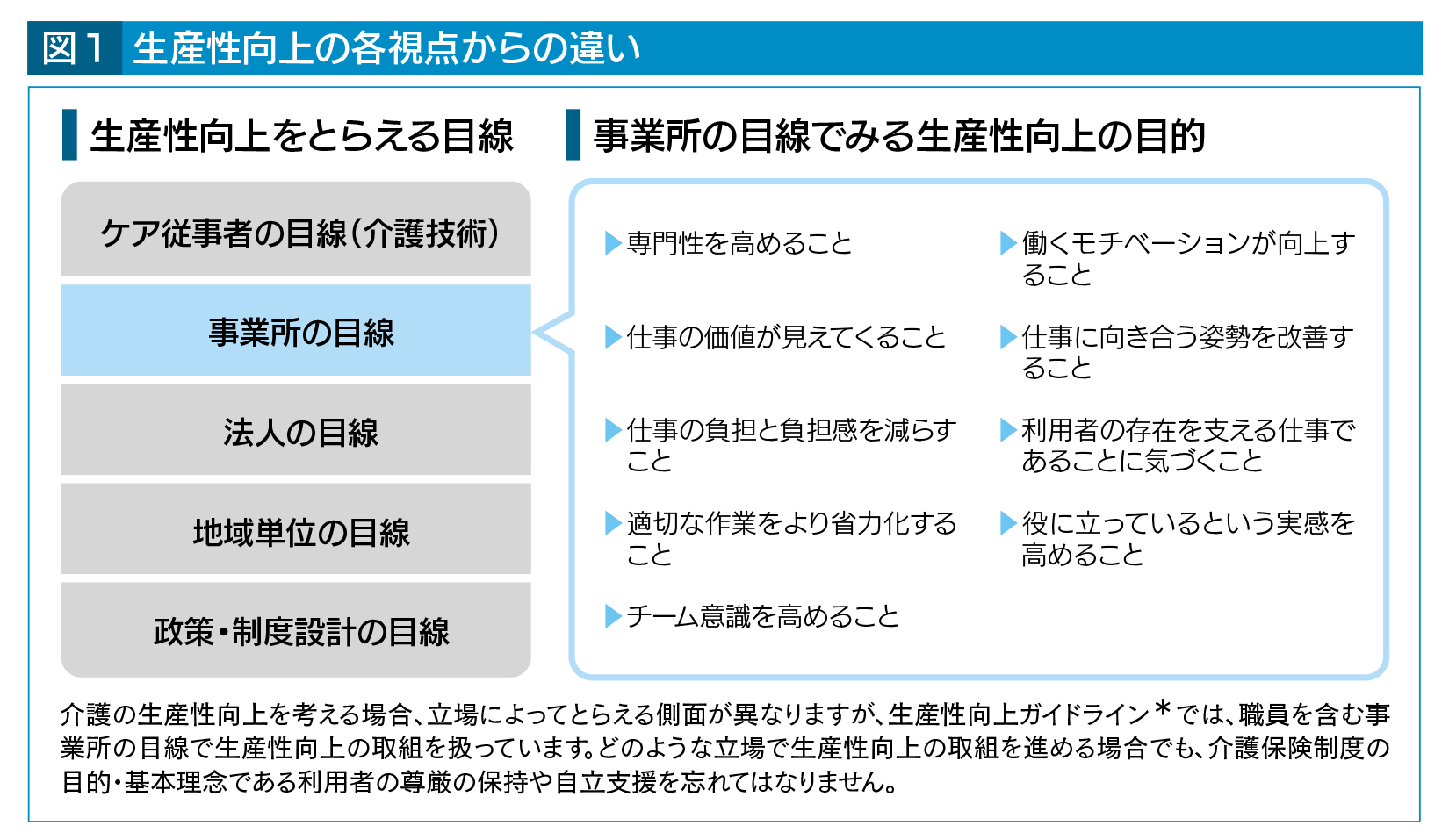

しかし、介護現場における生産性向上を取りあげても、職員の視点によって、もつイメージが異なることは見落としがちなようです(図1参照)。一般的な生産性向上では、いかに従業員および労働時間数あたりの付加価値額を、設備投資や労働の効率化などによって向上させることができるかをはかります。介護事業所でいえば経営陣が「生産性が上がった」ということは「収益性が向上した」ことにほかなりません。少ない職員で事業所を運営していくことが結果につながります。一方、介護現場のリーダー層においては「介護の質を担保し、あわせて職員の負担感を軽減する」ことが目的となり、職員はといえば「利用者とかかわる時間を増やすことができた」ことが生産性向上の実感として感じやすいでしょう。リーダー層と介護職員の生産性向上とは人員が手厚くなれば解消する側面を持ちあわせています。つまり、介護現場のリーダー層は「収益性と職員の労働時間減(ここでいう労働時間はいわゆる介護業務への投下時間を指します)」両面の視点を持つことが求められているのです。介護現場のリーダー層はかつて介護職員であり、その働きが評価されリーダー職を任命されていることが多く、自分がリーダーになったら現場の役に立つリーダーでありたいと望み、自身の考える理想の動きをしていく傾向にあります。しかしそのリーダー像は介護職員であった視点から抜け出さないままのイメージが色濃く残っており、職員の負担軽減のために介護の現場に積極的に入り、リーダー職になったからという理由で帳票類の作成管理を一手に引き受けてしまいがちです。ここで見落としている視点は、リーダー職になっても自分の使える時間は介護職であった場合と同じであるという視点です。

*…https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/Seisansei_shisetsu_Guide.pdf

新しいリーダーが取得するべき新たな視点とは

立場が変わった時には「何をやろう」ではなく「何を削ることができるか」と考え、関わる職員とすりあわせをしなくてはなりません。また、業務効率化においては職場の誰かの業務負荷によって成立するものであってはならず、職場全体で取り組むべき目標であるということが前提となります。

仕事を職員に振っていくために必要なスキルは数多くありますが、すべて連動しています。よくありがちな「自分がやったほうが早い」という考えは、職員の動きに対して信頼を寄せていないことになり、信頼をしていない職員はミスをするかもしれないと考えています。ミスが発生したら自分が責任を取るわけだから、だったら自分がやったほうが早いというわけです。これでは自分自身が忙しくなるばかりか、その職員の成長の機会を妨げてしまいます。また、自分以外の職員のミスを許容しつつ、リーダーとしての責任を果たすことはリーダーの重要な役割の一つであり、避けては通れない職務です。ミスをさせないように業務を任せないということではありません。責任感が強いことと、上手に手放すことを両立させることは十分可能です。その職員にあった指示の出し方、注意の仕方を学んでいきましょう。

また、結果を出す過程に対して自身の手法と違う場面がみえると、「この人には任せられない」と判断してしまうリーダーが存在します。その場合、手段も自分と同じようにやることを求める意味があるのかをよく考えてみましょう。求めている結果を伝えた後は、静観する姿勢も必要です。例えば、委員会の進行役を任せたのにもかかわらず、リーダーが途中から進行役を抑えて仕切り直しをするのか、部分軌道修正に努めるのかにより職員の成長は大きく異なってきます。

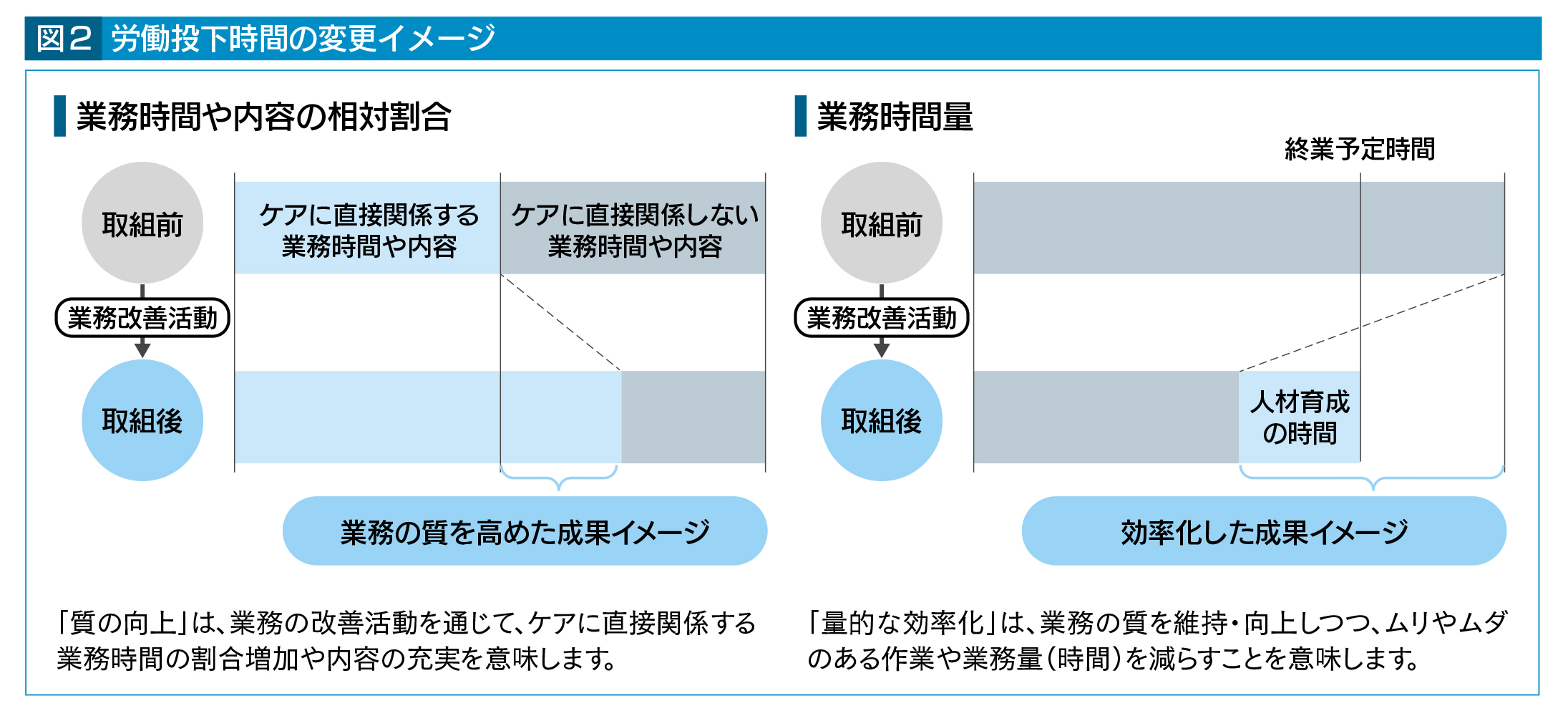

リーダー職と一般職の大きな違いは組織としての結果にこだわることです。リーダー職の結果とは日常の業務を納得いくまでみることよりも、月次の結果、年間の結果です。組織人として本当に求められていることは何か、自己判断ではなく、組織内でのミッションを正しく理解していくことが重要です(図2参照)。

図1・2…厚生労働省 介護分野における生産性向上ポータルサイトより。