第2回:よくある窮境要因と改善策(組織化の重視)

〜動く組織と動かない組織があり、現場を巻き込むことが重要〜

よくある窮境要因

近年の経営改善のご相談は、経営者自身が資金面で強い危機感をもっているケースが多くなっています。それだけ切羽詰まった状態にある場合が増えています。よく話にでるのが、職員には口を酸っぱくして稼働率をあげるよう言い続けているが、思うように改善しないので、どうしたらいいかわからないというケースです。このようなケースでは、在籍年数の長い職員が役職者として従事している場合が多く見受けられます。

弊社でコンサルティングを実施する場合は、これらの役職者と個別に面談を行います。その際、よく話に出るのが、組織批判です。組織批判は時に単なる愚痴であり、時には自己の存在感を示す手段として用いられています。現場を率いてリーダーシップをとっていくべき立場の役職者が、経営者と真逆の方向を向いていることになります。

ただし、この役職者が何もしていないわけではありません。自分なりの考えで努力をしていることは間違いがありません。しかし、そのことについて経営者から何も認められていないと感じており、職員にいやな顔をされながら自分が担う立場なのか、その報いが得られるかの確証が持てないことからくる場合が多いと感じています。

これは、今まで明確な指揮命令がなくても、現場の裁量で事業を維持することができていた介護業界特有の組織風土からくるものです。いわば「維持」、現場の管理だけで事業が成り立っていたため、急激な環境変化に適応できていない状態といえます。

業績が低迷した場合、「維持」からの脱却が必要とされます。経営者や管理者自身も経験がないことから、悩んでいる状態といえます。

窮境要因は、稼働率が上がらないこととあわせて、必ず職員不足があげられます。本当に職員が少ないかは別の問題であるケースがよく見受けられます。暗黙の基準とする職員数から減少していることから不足感があったり、一時的に数人離職したため不足と捉えていたり、業務の分担があいまいなため一部の職員が多忙で不足感につながっている場合もあります。さらに、標準化や教育体制が不十分なため新人を採用しても定着せず、悪循環に陥っているケースも見受けられます。

動く組織と動かない組織

経営改善でコンサルティングを行う場合、早い組織では6ヵ月で改善効果が表れてきます。しかし、残念ながら1年経過しても業績改善まで至らない組織も存在します。この違いは、まず、『動く組織』か『動かない組織』かの違いです。『動く組織』は、方向性や行動の具体策を示されたとき、自分ごととして考え、次月までに行動に移し、その際の問題点や見通しなどが次の会議であげられます。この場合、問題点を解決する方法や行動できない職員をフォローする体制などを協議し、動きを進めていきます。動けば良くも悪くも結果が表れてくるため、次の対策を考えることができます。これが『動く組織』です。『動く組織』では、メンバーの意見が紛糾した時、物事を決定するリーダーが存在します。各職員がその決定に伴い行動するとともに、問題が生じた場合、リーダーが状況を把握・判断・決定し、調整役を担います。

一方『動かない組織』は、問題意識をもっていても、一部の担当者だけで会議を行い、組織内での話しあいを行わないケースです。多くは職員不足が理由としてあげられます。こういう場合は、稼働率を上げようとすると現場の管理者から「これ以上は無理」という意見があげられてきます。決定事項が行動を伴わないだけでなく、時に覆されてしまいます。これでは、毎月いくら具体策を検討しても行動変容には至らず、当然ながら結果を導くことは不可能です。

職員不足から脱却するためにも今の方法と異なる工夫が必要です。そのためには、当事者である職員が行動変容できるよう、管理者が協力者を開拓して現場の価値観を変えることが必要となります。

改善に向けた取り組み

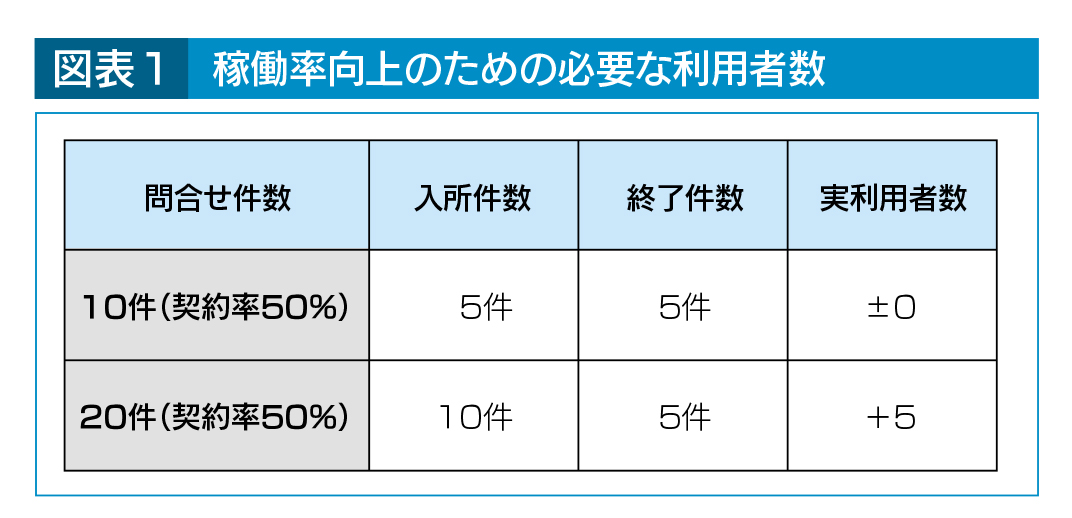

まずは、現状認識と目標設定を行います。いつまでに瞬間的に稼働率〇%を達成するか、また、月平均でどの月までに達成するのか、まず、一歩現実に進める目標値を設定します。実際には、財務状況の緊急性を勘案し達成時期や数字目標を設定します。そして、そのためには1カ月に何人受け入れるべきかを算出し(図表1参照)、現在の問い合わせ件数の増加が必要か、待機者から受け入れるスピード感をあげれば達成できるのか、それとも入院や退所者を減らすのか、複合的な対応が必要かを明確にし、それぞれの問題点を一つずつ解決していきます。

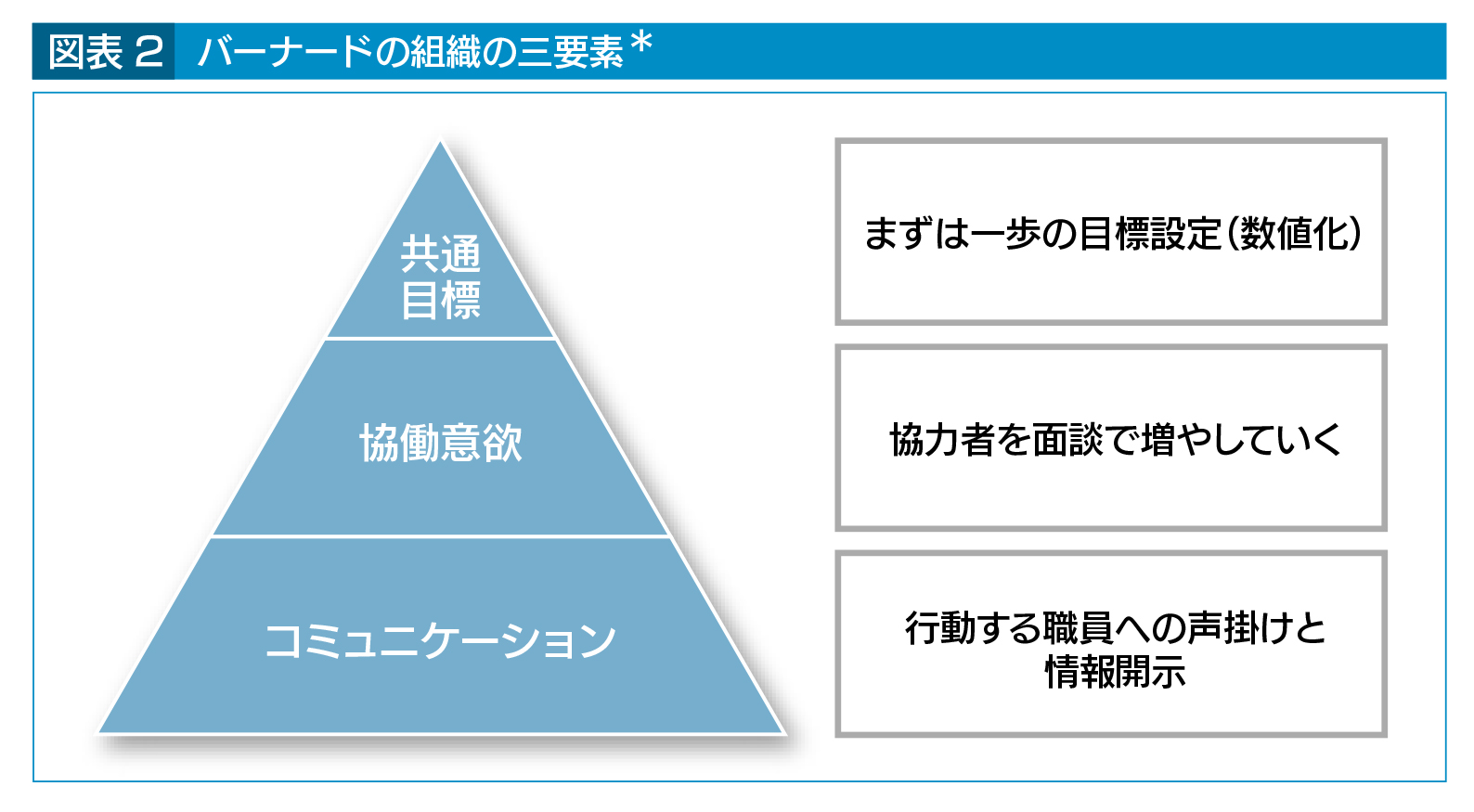

この話しあいが前向きにできるようになるには、改善に賛同する協力者を開拓することが必要となります。コンサルティングで個別面談をすると、多くは過去の経験から稼働向上へ意欲を持つ職員やその必要性を理解している職員がいます。経営層の話しあいのもと、これらの職員を引き上げて会議体を結成します(図表2参照)。また、共通の目標が示されれば、それを受け入れ行動しようとする職員も通常は多く存在します。しかし、反発する職員に同調しているため、これらの職員が埋もれている状態です。

目標達成に向け、行動が始まると他職員との軋轢が生じることがあります。それを封じるのは、経営者や役職者の役割です。行動しようとする職員にねぎらいの声をかけ、現在求めている行動が、協力者の行動であることを他の職員に示していくことが必要となります。そして、問題が生じた場合は、行動する職員の相談に応じ、解決に向けた検討を行うことが大切です。この時、経営者や役職者は、行動変容を阻止しようとする職員に対して安易に迎合すると、せっかくの機運を逆行させることになります。経営者や役職者は覚悟と勇気をもって、目標達成の必要性を伝え、達成のための判断を行うことが不可欠です。

実際に問い合わせ件数を増やすために行動する職員は、一部の職員かもしれません。何を目的に、どのようなことを行い現在の達成状況がどの段階なのか、朝礼やミーティングなどで情報を共有し、役職者は方針を繰り返し、組織全体の取り組みであることを伝えます。この工程を繰り返すことでお互いを尊重できる組織を作ります。直接会議等に参加しないメンバーもその必要性や変化を理解し、稼働率があがらないことを心配し、協力案が出る組織づくりを目指します。このように目標が明確であれば結果はおのずとついてきます。

*…アメリカの経営学者チェスター・バーナードが提唱した組織論

※ この記事は月刊誌「WAM」2025年05月号に掲載された記事を一部編集したものです。

月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。