第1回:医療機関とのネットワーク構築への期待

~協力医療機関連携加算・高齢者施設等感染対策向上加算~

2024(令和6)年度の介護報酬改定では、今後の地域包括ケアシステムのさらなる深化のために、地域の医療機関との連携のあり方が示されました。求められる連携は、施設系サービスや居住系サービスにおいて新設された協力医療機関連携加算や高齢者施設等感染対策向上加算に象徴されます。

協力医療機関との連携の在り方

加算要件が発表されると同時に、厚生労働省から自治体向けに事務連絡(令和6年7月5日)が発出され、高齢者施設と医療機関との連携に係る内容の周知と協力が呼びかけられました。自治体によっては、介護施設団体が仲介役となり地域の主な医療機関と協力体制を図るよう各介護施設の意向把握を行い始めています。

2040年の地域包括ケアシステムのあるべき姿として、さらなる人口減少への備えだけでなく、後期高齢者の増加に伴う要介護者の増加に対応できる地域を作ることが求められています。2025年から2040年にかけての地域の変化は全国一律ではなく、65歳以上の人口が増加する地域と減少する地域が存在します。地域によっては、対応できる医療機関が一つしかない場合もあります。医療機関との連携は、地域の課題として早期に着手することが推奨されています。

運営基準に求められる連携

協力医療機関との連携は、運営基準として求められる要件と協力医療機関連携加算などの加算算定のための要件があります。まず、それぞれの要件を整理したうえで協力医療機関との連携方法を検討しましょう。

施設系サービスの運営基準には、医療機関との実効性のある連携体制(複数の医療機関でも可)を確保することが義務化されました(猶予措置3年)。医療機関との連携内容は、①急変時などの対応として常時相談体制の確保、②常時診療体制の確保、③原則入院の受け入れ体制の確保の3要件が義務づけられています。さらに入院後に病状が軽快し退院が可能となった場合は、速やかに再入所させることが努力義務とされています。入所者の急変などの場合の対応を協力医療機関との間で1年に1回以上確認し、当該協力医療機関名称などを自治体に提出することが求められています。

居住系サービスの運営基準でも、類似要件が設けられました。

協力医療機関連携加算に求められる連携

協力医療機関連携加算では、入所者の現病歴などを協力医療機関と情報共有することが必要となります。施設系サービスでは、連携先の医療機関が①~③の要件を満たす場合、2024年度のみ100単位/月(2025年度以降は50単位/月)となるなどの誘導策が設けられています。居住系サービス(居住系サービスの場合は、①、②のみ)にも同加算が新設されています。

介護施設との連携は診療報酬においても、在宅療養支援病院の施設基準に盛り込まれるとともに、協力対象施設入所者入院加算や介護保険施設等連携往診加算が新設され双方から連携を促す策が設けられました。

入所者の現病歴などの情報共有

入所者の病歴などの情報(入所者などの同意のもと)を共有する会議を、協力医療機関との間でおおむね月1回(電子的システムで情報共有できている場合は、年3回以上)の頻度で開催することが協力医療機関連携加算の要件です。

敷地内に医療機関を有する介護施設などが実施している情報共有の方法を参考に、将来的な連携のあり方として要件に盛り込まれたものと推察されます。経営方針が異なる医療機関と個別な入所者の情報を共有することは、医療機関側だけでなく施設側にも戸惑いが生じています。将来に向けて関係性を構築することが目的であることから、現時点では連携方法も模索しながら進めるしかない段階にあります。

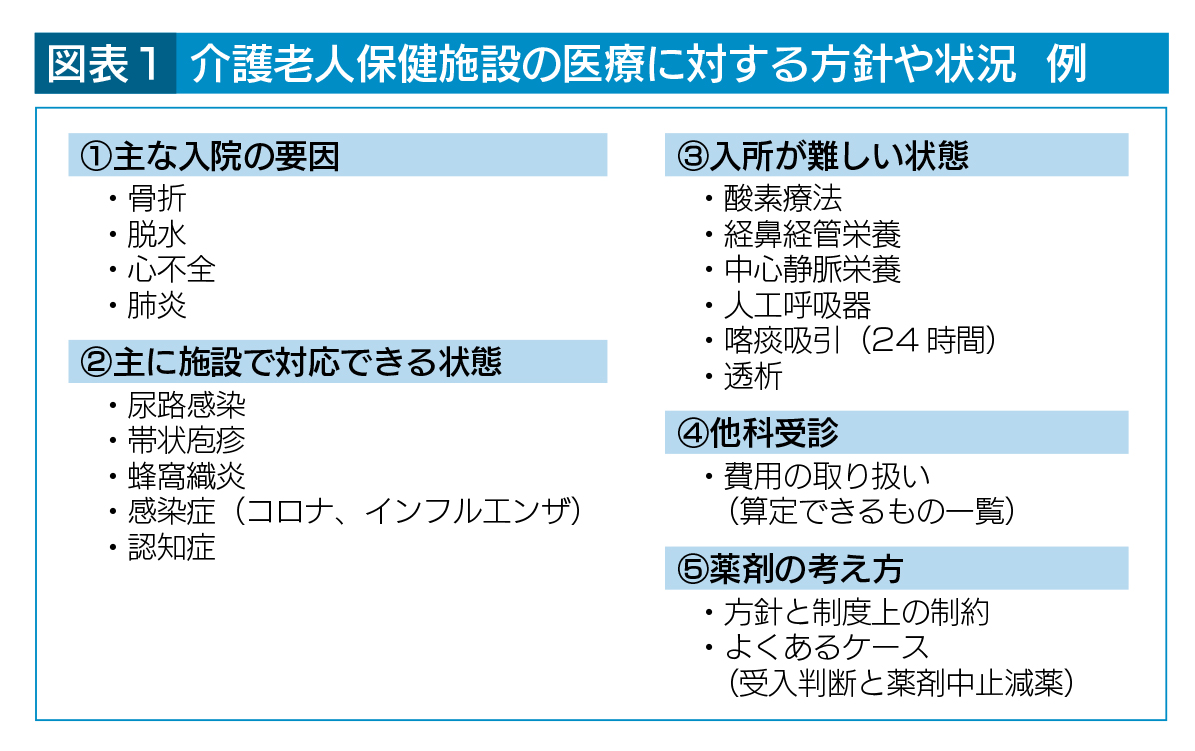

介護施設の実情を医療機関が理解できているとは限りません。介護施設で、どのような状態像が対応でき、逆に対応が難しいのはどのような状態像なのか、医療職の体制などその理由を含め入所者の事例をもって協力医療機関に伝えます(図表1)。それと同時に医療機関で入退所の判断が難しい患者像や入院時に求める情報などの意見交換から始めます。導入時は、施設の状態の理解を深め、実質的な連携ができる基礎固めの期間と捉えて定期的な会議に取り組みましょう。

感染症に関する医療機関との連携

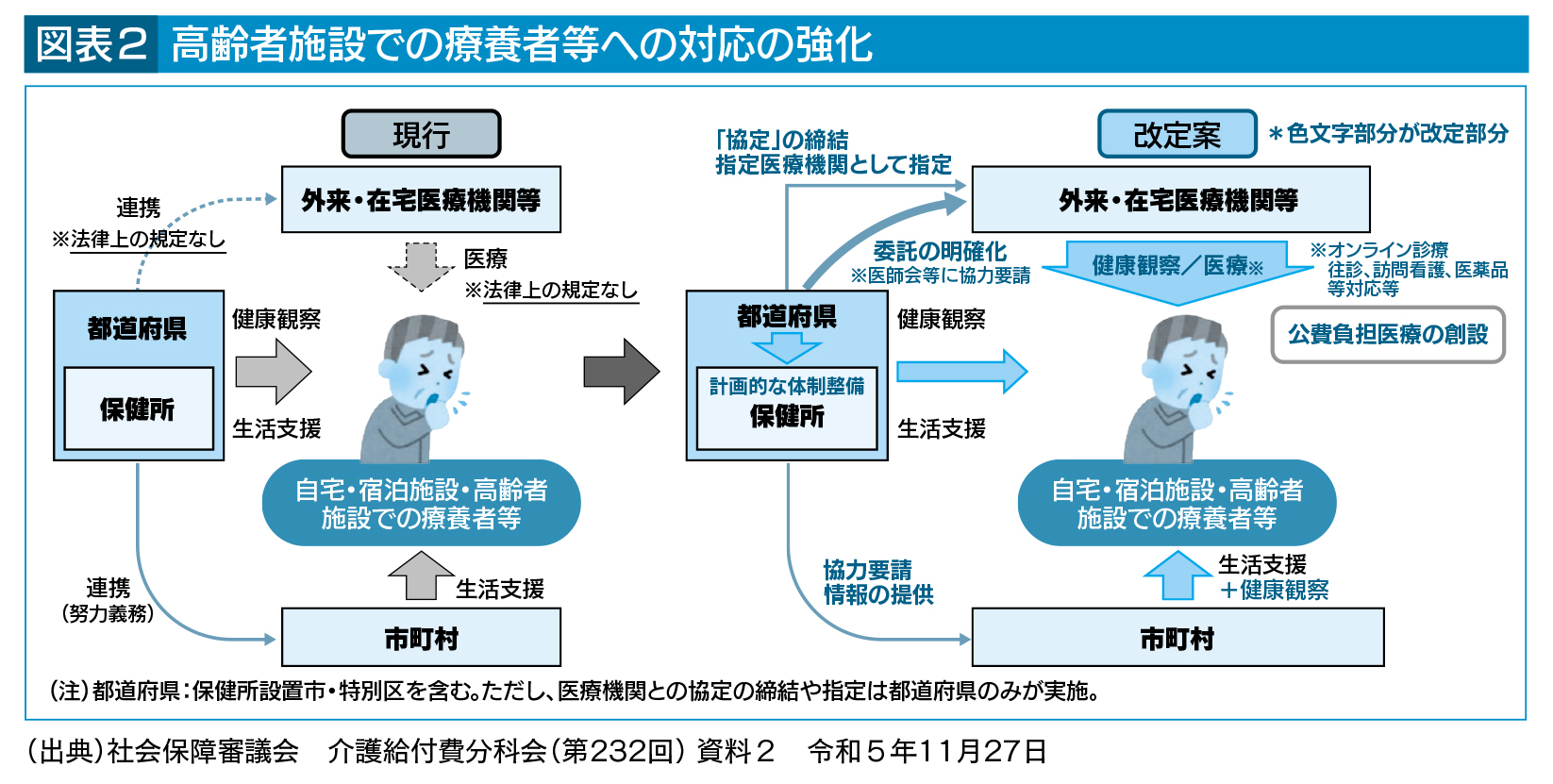

感染症に関しては、第二種協定指定医療機関と対応を取り決めることが運営基準に努力義務として盛り込まれました。第二種協定指定医療機関とは、馴染みがない言葉かもしれませんが、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(略称:感染症法)の改正(令和4年12月改正、令和6年4月施行/図表2)により感染症発生・まん延時に、医療提供体制を確保するために都道府県と医療機関で協定を締結し、医療提供の分担・確保を目的として定義されました。従来、保健所が担っていた機能の一部を自治体からの委託のもと地域の医療機関が担うことを明確にしたものです。

高齢者施設等感染対策向上加算は、暫定的に2024年9月末までは診療報酬上で感染対策向上加算を届出している医療機関と連携することで要件を満たすことができますが、10月以降は、連携先が第二種協定指定医療機関でなければ要件を満たせないことになります。第二種協定指定医療機関と介護施設の間で、感染症発生時などにおける相談、感染者の診療、入院の要否の判断などの体制の確保が求められます。

加えて、高齢者施設などにおいて感染対策を担当する者が、医療機関などが行う院内感染対策に関する研修または訓練に少なくとも1年に1回以上参加し、指導および助言を受ける場合に高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ、実地指導を3年に1度以上受ける場合に、高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱが毎月算定可能です。

加算は少額であるものの、感染症への対応方法が法的に変更となったことを再認識し、今後の自施設の新興感染症への対応体制を担保するためにも医療機関との関係づくりが求められています。

※ この記事は月刊誌「WAM」2024年10月号に掲載された記事を一部編集したものです。

月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。