��S��F����ҋs�Җh�~�̐��i

�`����ҋs�Җh�~�[�u�����{���Z�`

�@2021�N�x�̉���V����ɂ����āA���ׂẲ��T�[�r�X���Ǝ҂�ΏۂɁA���p�҂̐l���̗i��A�s�Җh�~���̊ϓ_����A�s�҂̔����܂��͂��̍Ĕ���h�~���邽�߂̈ψ���̊J�ÁA�w�j�̐����A���C�̎��{�A�S���҂��߂邱�Ƃ��`���Â����܂����B�Ȃ��A2021�N�x���_�ł�3�N�Ԃ̌o�ߑ[�u���Ԃ��݂���ꂽ���߁A�����I�ɂ́A2024�N4��1������`��������܂����B

�@���܂ł��A�u����ҋs�҂̖h�~�A����҂̗{��҂ɑ���x�����Ɋւ���@���v�́u��O�� �v���{�ݏ]���ғ��ɂ�鍂��ҋs�҂̖h�~���v�ɂ����č���ҋs�҂̖h�~���̂��߂̑[�u��ʕ͋K�肳��Ă��܂������A2021�N�x�̉���V����̍ۂɁA�^�c��ɊW�K�����݂����܂����B���̂��߁A�o�ߑ[�u���Ԃ��I�����2024�N4��1������́A�v�������Ȃ������ꍇ�Ɂu����ҋs�Җh�~�[�u�����{���Z�v�Ƃ���100����1�ɑ�������P�ʐ�������̒P�ʐ����猸�Z�����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B

����ҋs�Җh�~�[�u�����{ ���Z���V�݂��ꂽ�w�i

�@�����J���Ȃɂ��ƁA2022�N�x�̗{���{�ݏ]���ғ��ɂ�鍂��ҋs�҂̑��k�E�ʕ���2,795������A���̂����s�҂Ɣ��f���ꂽ������856���ł����B�O�N�x�Ɣ�r����ƁA�ʕ���405���������Ă���A�s�҂Ɣ��f���ꂽ�����ł�117���������Ă��܂��B�܂��A�Ƒ����̗{��҂ɂ�鍂��ҋs�҂̑��k�E�ʕ���3��8,291������A���̂����s�҂Ɣ��f���ꂽ������1��6,669���ł����B��������A�O�N�x��葊�k�E�ʕ���1,913���������Ă���A�s�҂Ɣ��f���ꂽ�����ł�243���������Ă��܂��B

�@���̂悤�ɍ���ҋs�҂������鉻���ꂽ���ƂŊW�҂̉ۑ�F�������܂�A����ҋs�Җh�~�[�u�����{���Z���V�݂��ꂽ�ƍl�����܂��B

�@�Ȃ��A�s�҂̑��k�E�ʕ����������Ă���̂́A�s�҂ɑ���ӎ������܂������Ƃɂ����̂ł�����ƍl�����܂��B

�s�҂̔����v��

�@�{���{�ݏ]���ғ��ɂ��s�҂̎�ʊ����Ƃ��ẮA�u�g�̓I�s�ҁv��57.6���A�u�S���I�s�ҁv��33.0���A�u��쓙�����v��23.2���A�u�o�ϓI�s�ҁv��3.9���A�u���I�s�ҁv��3.5���ƂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��A�u�g�̓I�s�ҁv�ɂ́u�ً}��ނȂ��v�ꍇ�ȊO�̐g�̍S�����܂܂�Ă��܂��B

�@�܂��A�s�҂̔����v���Ƃ��čł��������̂Ƃ��čl�����Ă���̂́u����E�m���E���Z�p���Ɋւ�����v��56�E1���A�����Łu�E���̃X�g���X�⊴��R���g���[���̖��v��23.0���A�u�s�҂���������g�D���y��E���Ԃ̊W�̈����A�Ǘ��̐����v��22.5���A�u�ϗ��ς◝�O�̌��@�v��17.9���A�u�l���s����l���z�u�̖��y�ъ֘A���鑽�Z���v��11.6���A�u�s�҂��s�����E���̐��i�⎑���̖��v��9.9���A�u���̑��v��3.5���ƂȂ��Ă��܂��B

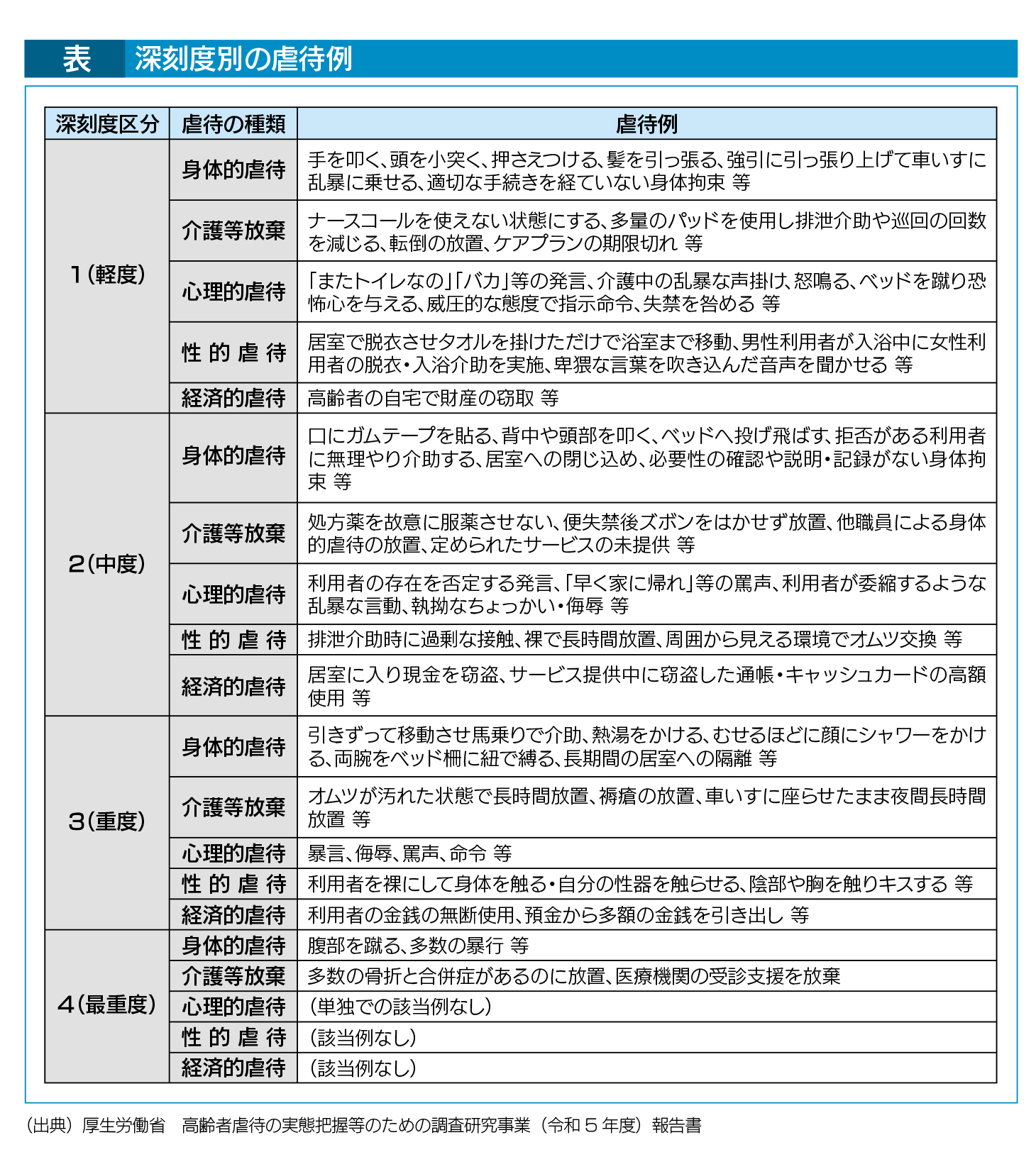

�@�Ȃ��A�s�҂̒��x�i�[���x�j�̊����ł́A�ł��y���u1�i�y�x�j�v��48.7���A�u2�i���x�j�v��42.2���A�u3�i�d�x�j�v��7.5���A�u4�i�ŏd�x�j�v��1.5���ł���A�u1�i�y�x�j�v�Ɓu2�i���x�j�v�����킹��Ɩ�90�����x�ƁA�唼���y�x�ƒ��x����߂Ă���ł��B

�@�[���x�ʂ̉�쓙�����̋s�җ�ł́A�u1�i�y�x�j�v�̏ꍇ�A�i�[�X�R�[�����g���Ȃ���Ԃɂ���A���ʂ̃p�b�h���g�p���r����⏄��̉�������A�]�|�̕��u�A�P�A�v�����̊����ꓙ���������Ă���A�S���I�s�҂̋s�җ�ł́u�܂��g�C���Ȃ́v�A�u�o�J�v���̔����A��쒆�̗��\�Ȑ������A�{��A�x�b�h���R�苰�|�S��^����A�Ј��I�ȑԓx�Ŏw�����߁A���ւ��߂铙���������Ă��܂��B����́A���p�҂̈ӎv�d�������p�Җ{�ʂ̃P�A�ł͂Ȃ��A�E���̎�ς�s���ōs���E���{�ʂ̃P�A�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��s�Ҕ����̑傫�ȗv���ɂȂ��Ă���ƍl�����܂��B

�s�҂�h�~���邽�߂ɕK�v�ȔF���ƑΉ�

�@�s�Җh�~�[�u�����{���Z�ł́A�@�s�҂̖h�~�̂��߂̑����������ψ�������I�ɊJ�Â���ƂƂ��ɁA���̌��ʂ��]�Ǝ҂Ɏ��m�O���}�邱�ƁA�A�s�҂̖h�~�̂��߂̎w�j�����邱�ƁA�B�]�Ǝ҂ɑ��A�s�҂̖h�~�̂��߂̌��C�����I�Ɏ��{���邱�ƁA�C�e�[�u��K�Ɏ��{���邽�߂̒S���҂��������ƁA�����߂��Ă��܂��B����4�̗v���������ƂŌ��Z�͖Ƃ�܂����A�m���ɋs�҂�h�~�ł��邩�́A���g�݂̓��e����ł��B

�@���̎{�݁A�Ƃ��ɓ����{�݂̏ꍇ�A�V�t�g�ŋΖ����s���Ă���W�ŁA�����̏�i�Ɠ������ԂɎd��������@����Ȃ��ꍇ������܂��B���p�Җ{�ʂ̃P�A����E���{�ʂ̃P�A�ɕς���Ă����Ƃ��A�Ǘ��҂̔c�����x���Ȃ邱�ƂŁA�s�҂ɔ��W����ƍl�����܂��B���̂��߁A�X�̐E���������ǂ̂悤�ɗ��p�҂Ɛڂ��Ă��邩��c�����邽�߂ɂ́A�H�v���K�v�ł��B

�@�ł́A�ǂ̂悤�ɋs�҂�h�~���邩�ƍl�����ꍇ�A�ǂ��܂ł͈̔͂����Ə��ł͋s�҂Ƃ��čl���邩�Ƃ������Ƃ��d�v�ɂȂ�܂��B�Ⴆ�A��쓙�����u1�i�y�x�j�v�̋s�җ�Ƃ��āu���ʂ̃p�b�h���g�p���r����⏄��̉�������v�i�\�Q�Ɓj�Ƃ���܂����A��ԑт̏ꍇ�A���p�҂̐�����D�悷�邽�߂ɁA�����Ɏg�p���Ă���p�b�h���傫���p�b�h���g�p���邱�ƂŃp�b�h�����̉����炷�Ƃ����P�[�X������܂��B����́A�����܂Łu���p�҂̐�����D�悷��v�Ƃ������p�Җ{�ʂ̍l�������邽�߁A�s�҂ɂ͊Y�����Ȃ��ƍl�����܂��B�������A�E���̂Ȃ��ɂ́u���p�҂̐�����D�悷��v�Ƃ����ړI���F���ł��Ă��Ȃ����ƂŁA�u�p�b�h�̑傫����ς��邱�ƂŔr����̉����炷���Ƃ��ł���v�ƔF�������ꍇ�A������Ԃ��킸�p�b�h�̑傫����E���{�ʂ̍l�����ŕς��Ă��܂��\��������܂��B������������A�E���ɂ���Ă͋Ɩ��������̈�Ƃ��ĂƂ炦��l�����邩������܂���B

�@���̂悤�ɁA�P�A�ɂ͂��ꂼ��ړI������A���̖ړI���瘨�����Ă��܂����ꍇ�A�s�҂ɂȂ���P�[�X������Ƃ������Ƃ��Ǘ��E�݂̂Ȃ炸�A�E���S�����F�����邱�Ƃŋs�҂̖h�~�ɂȂ���ƍl�����܂��B

�@���̔F�������߂邽�߂ɂ��A�ψ���⌤�C�Ȃǂō���x�A�P�A�̖ړI�Ƙ������Ă��܂����ƂŔ������Ă���s�Ҏ���Ȃǂ̋��L�����Ă������Ƃ��A�s�Җh�~�̑����ƂȂ�܂��B

���@���̋L���͌������u�v�`�l�v�Q�O�Q�T�N�P�����Ɍf�ڂ��ꂽ�L�����ꕔ�ҏW�������̂ł��B

�������u�v�`�l�v�ŐV���̍w�ǂ�����]�̕��͎��̂����ꂩ�̃����N���炨�\���݂��������B