当機構では、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号)」に基づき、国からの委託を受けて、補償金等の支払いを行っています。

詳細については、こちらから旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページをご確認ください。

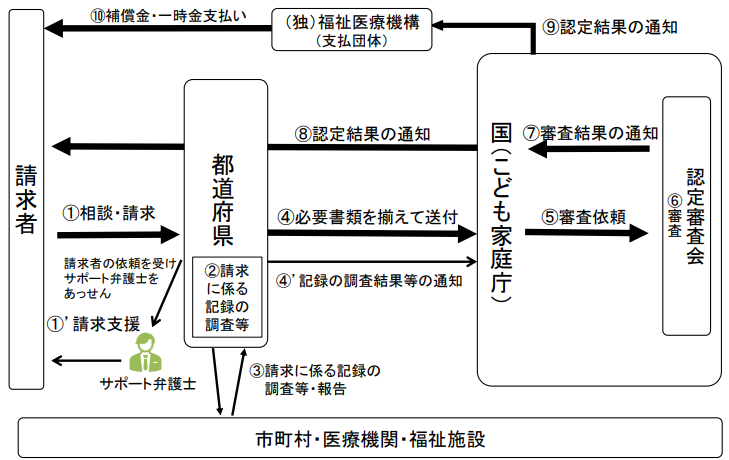

(旧優生保護法補償金・一時金に係る特設ホームページからの引用)

※ 上記の流れは、現在居住している都道府県内で優生手術・人工妊娠中絶を受けていた場合。現在居住している都道府県以外で優生手術・人工妊娠中絶を受けていた場合は、請求は、現在居住している都道府県に対して行い、調査等については、国(こども家庭庁)からの通知を受けて、優生手術・人工妊娠中絶を受けていた都道府県が実施。

※ 請求者が、記録等により補償金・一時金の支給対象者に該当することを確認できる場合には、(5)~(7)は省略。