共済契約者は毎年度4月末までに掛金納付対象職員届(以下掛金届)を提出いただき、5月末までに掛金をお支払いいただきます。以下に掛金届の提出にあたって参考となる情報を掲載しています。

令和7年度の掛金届の提出については、令和7年3月13日付で各共済契約者へ関係書類の送付(通知)をしています。

令和7年度の掛金納付対象職員届の提出及び掛金納付請求について(PDF)

退職手当共済システムを利用した掛金納付対象職員届の提出までの流れは、以下の操作説明書をご覧ください。

提出前の確認・更新事項については、以下の資料もご参照ください。

令和7年1月より、退職手当共済のすべての手続きがオンラインで申請可能となったため、届出の際は原則としてシステムをご利用ください。

※インターネット環境が整っていないなどの理由で、システムを利用できない場合は、別途届出方法を案内しますので、当機構までご連絡ください。

制度、必要なお手続き、各種届出書の記載方法などを解説しています。毎年改定しPDFで掲載しています。印刷するなどしてご確認ください。お問い合わせの際には、マニュアルをお手元にご用意してお問い合わせください。

掛金納付対象職員届(掛金届)作成要領の記載方法などを解説しています。毎年改定しPDFで掲載しています。印刷するなどしてご確認ください。

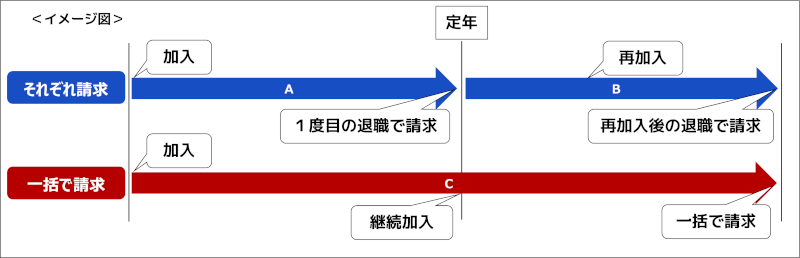

退職共済加入職員と雇用契約を改めて締結しなおす場合に、退職手当金の請求をすることができます。新たな雇用契約で本俸月額が下がる場合、契約終了した段階で退職金をご請求いただくほうが、退職手当金の総額が大きくなる場合があります。特に「定年後再雇用」の場合などは、一度「退職・再加入」シミュレーションで計算してみてください。

※共済契約者が掛金届を提出する際は、「退職・再加入」について職員の意向を確認し、お手続きいただくようお願いします。

掛金届の提出期限(4月30日)直前は、お電話つながりにくくなります。 お問い合わせフォームをご活用ください。

・システムにログインできないときは、以下の資料をご参照ください。

・ログイン後、画面が真っ白になる場合は、以下の資料をご参照ください。

画面が真っ白になり、何も表示されない場合の対応について(PDF)

現在判明しているシステムに関する制約については、「退職手当共済システムログインページ入口」の「退職手当共済システムにおける制約について」で案内していますので、ご参照ください。

令和7年度の単位掛金額は47,500円です。

インターネット、ファームバンキングでお振り込みいただくことも可能ですが、振込者名の前にかならず6桁の共済契約者番号を入力してください。共済契約者番号を入力ができない場合は、FAXまたは、お問い合わせフォームで、着金予定日、金額、金融機関と支店名、共済契約者番号をお知らせください。詳しくは、制度マニュアルP22をご覧ください

よくある質問をカテゴリーで絞り込みや検索ができるページです。

退職共済制度に加入する職員は、次の1を満たし、かつ2、3、4、のいずれかに該当する職員です。

詳しくは、制度マニュアルP24~P28をご覧ください

※加入対象職員となるか判断がつきにくい場合は、制度マニュアルのP26に「加入資格確認用フローチャート」を掲載していますので、ご活用ください。

定年退職などで雇用契約が変わるときなどは、退職手当共済では「制度上の退職」となり、退職金の請求ができます。再雇用などで雇用契約の変更にともない本俸が下がる場合には、途中で退職手当金を請求せずに、期間を通算して退職金を請求した場合に、退職手当金が少なくなることもあります。

こちらの「退職・再加入」シミュレーションをご活用いただき、定年退職時に一度請求をして再雇用時に新規で加入するか、定年退職時に請求をせずに期間を通算して長い在籍期間で退職金を請求するのか、どちらが有利か確認いただき、もっとも有利となるような条件で、お手続きをお願いします。